三谷宏治

第21講

第18講「発想体質のための百言~ふだん編」の続きです。発想を豊かにするには、ふだんからの修行が必要でした。期限のある仕事において、良いアイデアを出していかなければいけません。どのような点に気をつけていけばいいのでしょうか。

第20講

前回の話を踏襲して、今回は、「どれだけ良いアイデア(good ideas)を殺せるか(kill)」をテーマに展開。あなたのアイデア、「重み」と「差」をきちんと見つめ直してみては?

第19講

2011年10月5日、世界最大級のビジネスを創造したアップル社スティーブ・ジョブズ現役会長が、この世を去りました。彼はいったい何に成功したのでしょうか。彼の遺功を偲ぶとともに、その大成功の本質を、見つめてみたいと思います。

第18講

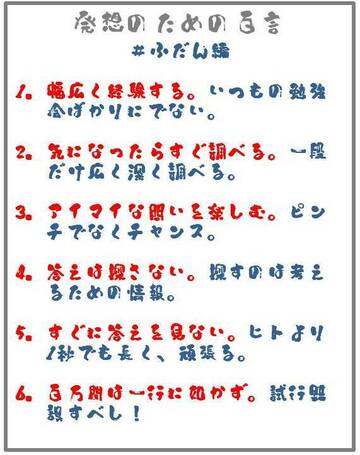

前回の「発想体質への百言~ふだん編」では、「1. 幅広く経験する」「2. すぐ、少し深く調べる」「3. アイマイな問いを楽しむ」を紹介。今回は、後半戦の3つを紹介していきます。

第17講

発想力もしょせん、思考の慣れであり訓練です。いつも気にかけることで、確実に力はアップします。でも問題はその気にかけ方。これからしばらく、発想力を高めるための、心構えを列べていきます。

第16講

発想のためには、他人の視点が必須です。T型人材というときのTの縦棒は「専門性」です。T型人材を目指したのち、次に目指すのはΠ型人材です。天才数学者ペレルマンとアップル前CEOジョブズの例にならってみましょう。

第15講

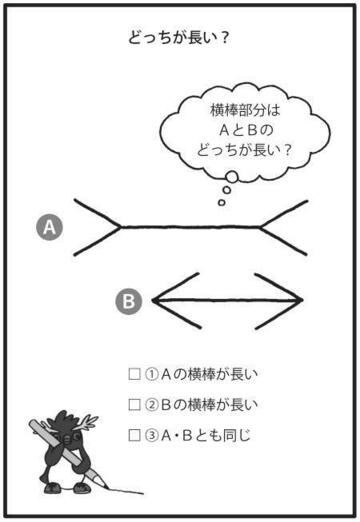

続・新刊『ペンギン、カフェをつくる』からの問題です。「AとB、2つの図形の横棒部分はどちらが長い?」 さて、ヒトはどのようにして判断するのでしょうか? この回での学びは、今までにない新しい考え方につながるかもしれません。

第14講

新刊『ペンギン、カフェをつくる』からの問題です。「なぜ鉛筆って六角形なのでしょう?」「なぜ色えんぴつって、丸(円柱状)なのでしょう?」 この鉛筆の常識のナゾに隠れていた「視点」もまた、面白い発想につながるのです。

第13講

なでしこジャパンはワールドカップ優勝という歴史的快挙を成し遂げました。その優勝の裏には、大逆転劇がありました。彼女たちはなぜ逆転し、優勝できたのか。「発想」という観点から見てみたいと思います。

第12講

異質な者同士がつながりあいコミュニケーションするためには、つなぐアームが必要です。T型人材というときの横棒は、そういったヒト同士をつなぐアームそのもの。では、その横棒はどうやって伸ばしていけばいいのでしょうか。

第11講

発想力とは、発見と探究の組み合わせ。価値ある発見は「非日常的な視点で日常を見つめること」から生まれてくるものです。第3講にありました勉強会の使い方をもう少し、論じてみたいと思います。

第10講

子どもがやることを観察すると、ヒトがもつ根源的な欲求が見えてきます。その研究の果てに、さまざまな商品が誕生しました。ヒット商品のヒントは身近にあるかもしれません。さぁ、どう商品化しましょうか。

第9講

子どもたちの素直な勘違い(感動や悩み)からも、大人は違った視点を学べます。その素直な勘違いから問いを発生させていくと新たな知見が得られることも。今回は、子どもの勘違いから紐解いてみましょう。

第8講

2回にわたり、「相手を目の前にしての会話」「みなが集まる会議での発言」など営業の現場で求められる発想を見てみました。今回は、営業編の最終回。「CRM」を通して、「提案書作り」について考えましょう。

第7講

前回、営業の現場でどんな発想が求められるかを見てみました。三つパターンを挙げ、そのうち二つを解説。最後の「提案書作り」の前に、最難題であった「新商品の新規顧客への売り込み」を考えてみましょう。

第6講

これまでは、どんな発想法があるのか、そしてそれはどう役に立つのか、という流れでした。今回は逆で、どんなときに発想(ジャンプ)が必要になるのか、そしてそれをひねり出すのにどんな発想法が有用なのか、をみていきましょう。

第5講

いつもの自分とは違う、ちょっと変わった立場に自分を置いてみることで、さまざまなものが見えてきます。未来のコトを想像できる、他者の気持ちを想像できる、これはヒトだけが持つ能力。その「自分とは違う何か」=違和感、を見つける方法があります。それが天の邪鬼(あまのじゃく)作戦、です。

第4講

いま、役立つものとして「学び」についての特別講です。この場は、考える練習を、そして行動へのきっかけを、与えるところ。いま生きている私たちがなすべきこととはなんなのでしょうか?

第3講

発想力とは、発見と探究の組み合わせ。非日常的な視点で日常を見つめることで、価値ある発見が生まれてきます。次に必要なモノを得るために、「予測」のトレーニングを始めましょう。その感覚を楽しめれば、また新たなトビラが開かれるはず。

第2講

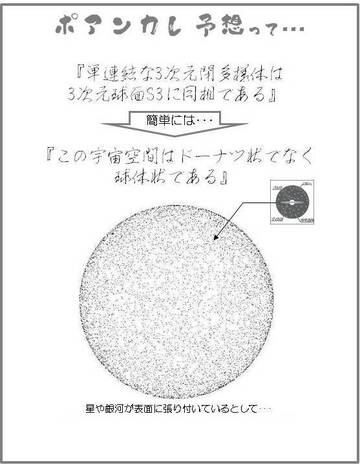

前回は、「空気はなぜ透明か?」という問いの解き方でした。隠れた主語、隠れたウソを見抜くことがその近道でしたが、そこには幅広い知識が必要だったのです。今回は、その幅広さの極限――「宇宙人の視点」を考えてみましょう。