三谷宏治

第41講

日本人選手が過去最高のメダル総数38個を獲得したロンドンオリンピック。記憶に残るのは、マイナースポーツの躍進です。柔道などのメダル常連が惨敗し、そうではない競技で選手たちが活躍しました。なぜ、こういう結果になったのでしょうか?

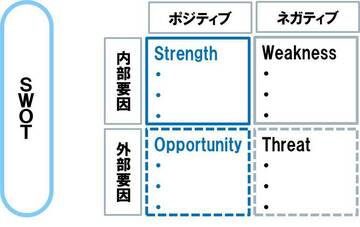

第40講

「オリジナリティにこだわる」中編は、オリジナル(原本、原作、原典など)の意図をどう学び、伝えるかについてです。考え抜かれたコンセプトや背景にあった思想、そもそもの使い方等々を知ることはとても重要です。「SWOT」を例に説明しましょう。

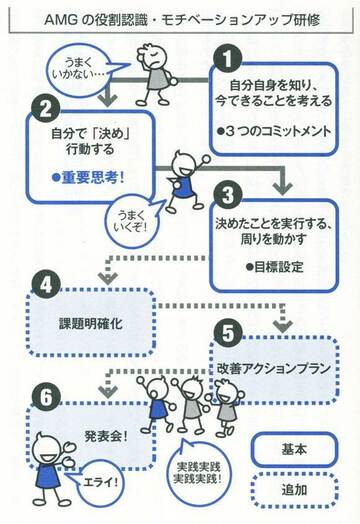

第39講

かのマイクロソフトがオープン化を標榜する時代。私たちは大きな便宜を享受する反面、自分自身で考え生み出すことを止め、ITに頼りネットに依存する「外部依存」となるリスクと背中合わせです。そのとき、価値を持つのがオリジナリティ。そして、これを実践する第一歩が「重要思考」なのです。

第38講

「プログラム・エウレカ@新渡戸文化アフタースクール」の続編です。前回は「円柱ペットボトル」の実験を紹介しました。今回は「四角柱ペットボトルのナゾ」に迫ります。最初の問題は、「どちらがエコか?」。重さ、大きさ、カタチ……いろいろ調べて考えて、小学生は答えを見つけようと大奮闘!

第37講

ある小学校のアフタースクールで、「発想力トレーニング」を始めました。毎週、さまざまな題材について、事前に頭で考え、実際に実験をやってみて、わかったことについてまた考えます。「直観・体感・理解」を繰り返すことで、モノゴトの考え方、発見・探究の仕方を学ぶのです。

第36講

今回は、日本中で盛り上がりを見せた奇跡の一大イベント「金環日食」について、気になったことを2つほど。1つは、日食グラス「Vixen」について。もう1つは、朝日新聞に掲載された“奇妙な”写真と解説図についてです。みなさん、お気づきになりましたか?

第35講

人間は、時として「無意識に」判断をします。いわゆる、直観です。実はある研究では、複雑なケースほど「意識的判断より、直観のほうが正確」であることが明らかになっています。これを活用しない手はありません。でも、どうやって!?

第34講

5月6日、北関東で竜巻が発生しました。気象庁発表によれば、この竜巻の強さはF2。この「F」ってなんでしょう? 竜巻の強さをいったいどうやってハカるのでしょう? なにより、どのようにして、この尺度は広まったのでしょうか?

第33講

発想力トレーニングで大事なのは、単純な問いを起点に「なぜ?」を繰り返すことです。雨の日に「雨滴はどんなカタチだろう?」という疑問を持ったらしめたもの。どんどん探究していくことがトレーニングの道しるべです。

第32講

今回のテーマは「もてなしの心」です。パーティは、招く側・招かれる側にその心があればこそ、有意義なコミュニケーションの場になります。そこで重要なのが「自律性」。わが家で毎年開催している大お花見パーティを例に考えてみましょう。

第31講

前回のリフォームに続き、今回は、故郷の改築。祖母、両親が住み、私たち子ども(3人+配偶者3人)や孫(8人)が帰省し、親類縁者(30人くらい…)が集うための家造りのプロジェクトから、「想像力」を学びます。

第30講

今回は、住宅リフォームから説く「デザイン思考」です。「定額制の拡大・浸透」が著しい住宅リフォーム市場ですが、もしリフォームの機会があるならば、多くの選択肢を出しては選ぶ思考・行動訓練の場を作ってみませんか?

第29講

「非日常からの発想」も今回で3回目。アイデア・パーソンはトラベルジャンキー! 旅で学んだこと--ヒッチハイクの経験から、ヒトの本質を紹介します。

第28講

前回のパッセンジャー心理学に続き、今回も北陸での大雪話から。飛行機遅延のため、長時間の待機を余儀なくされ、問題勃発。しかし、そこでみせた姉妹のコミュニケーション能力はオトナをもうならせるほどでした。

第27講

とある非日常からの学びです。長時間をムダに浪費したと思うか、8時間のヒマつぶしと思うか、それはヒト次第。「準極限状態におけるパッセンジャー心理学研究」の始まりです。

第26講

「アイデアが出ないときどうするか」のほかに、「迷ったらどうするか」があります。でも「詰まる」と「迷う」は違います。迷うというのは選択肢がいくつかあって、その中で何を選び取るのか決めかねる状態。要は「決める」ことなのです。

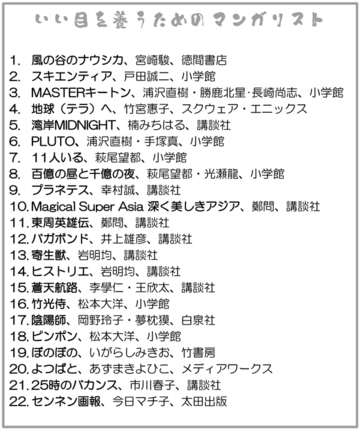

第25講

前回、「年末年始の読書のススメ」として、科学書とSFを取り上げました。好評につき、今回は、難しげな科学書でもSFでもなく、壁一面を埋め尽くすマンガの中から、珠玉の数冊を紹介します。

第24講

今回は、「いつもどうやって発想を得ているのですか?」という質問にお答えする意味で、そして、みなさんの年末年始の読書のススメということで、2冊の本から「ヒトの本質」を論じてみます。

第23講

前回の「いろいろ見つかった発見を、どのように絞り込んでいくか」の前に、そこに到達しなかった場合はどうするのか? ずばり、「行き詰まった」時になにすればいいのか、を探ってみましょう。

第22講

前回は、早めに手をつけて答えのカケラやアプローチを探そう、思いつきのツマラナイ仮説に逃げないようにしよう、という心構えを述べました。次はいよいよ実際の作業です。初期インタビューや初期分析、のとき、気をつけるべきコトはなんでしょう。