田中 均

インド総選挙と欧州議会選挙は、大勝をもくろんだ第一党の過半数割れや極右勢力の伸長など予想外や予想を超える結果になり、既成の政治体制への反発が大きいことを示した。秋の米大統領選挙や年内とみられる日本の衆議院選挙でも分断の深刻化や体制の不安定化が強まるのかもしれない。

新たな安全保障戦略として米国が掲げる同盟国と一体になった軍事や外交、経済制裁などによる「統合抑止」は世界の安定に機能するのか。試金石はウクライナ戦争を収束に結び付け欧州の安定を実現することと台湾有事を回避できるかどうかだが、中国、ロシアで長期独裁の基盤が固まる中で成果を得られる見通しは立っていない。

日米首脳会談の共同声明は自衛隊と米軍の指揮統制の連携強化など、日米の軍事一体化やAUKUS(オーカス・米英豪の安全保障枠組み)との協力強化を打ち出し日本が対中国の最前線と位置付けられるような内容だ。安全保障の観点からは是とされるにしても、日本の憲法や外交の自主性・自律性を損なうことにならないのか、重大な懸念を残した。

米大統領選挙は直近世論調査でも「トランプ氏有利」だが、米議会襲撃などの4つの刑事訴訟の審理が並行して行われ、「民主主義の破壊者」のイメージが致命的に強まる可能性がある。だが一方でトランプ氏台頭の背景にある「既成政治不信」も根強く、勝敗は予断を許さない。

韓国を「敵対的国家」と位置付け、さらなる軍事偵察衛星打ち上げを目指すという金正恩総書記の発言に象徴される北朝鮮の強硬姿勢などは、連携を強化する米日韓を揺さぶる狙いがあるが、北朝鮮が国際的孤立を脱する好機だと判断してもおかしくない国際情勢の変化があることには要注意だ。

2024年の世界はウクライナ戦争など「5つの分断」の下で不安定さを一段と強める懸念がある。分断の背景には各国の歴史的怨念に加え米国の指導力低下があるが、米国自身も国内に深刻な対立を抱える。情勢次第では中国・ロシアが主導する権威主義国家群とG7(先進7カ国)などの民主主義国家群とのより大きく深刻な分断になっていきかねない。

2024年は1月の台湾総統選をはじめロシア大統領選などが続くが、とりわけ注目は米大統領選だ。ウクライナ戦争やイスラエル・ガザ戦争、台湾問題の動向が米大統領選を左右すると同時に「トランプ再登場」もあり得る選挙結果は国際政治に大きな影響を及ぼす共振の構図だ。

ウクライナ戦争に続きパレスチナ・ガザ地区へのイスラエル軍侵攻を止められなかった米国は国内重視の「内向き」姿勢を世界に印象付けた。来年の大統領選挙で「トランプ復活」となれば米国の姿勢は世界の不安定化要因になりかねない。

ハマスによるイスラエル襲撃がイスラエルの本格的な報復攻撃につながれば、中東情勢の再流動化だけでなく、ウクライナ戦争に続いて米欧VSロ中の対立の図式になる可能性があり、世界の分断が一段と深刻化する懸念がある。

世界はここにきて中国の変調、グローバルサウスのリーダーとしてのインドの躍進、ロシアと北朝鮮の連携強化など流動化や秩序変化の予兆を感じさせる。日本はアジア諸国との関係をてこに軍事衝突などの回避に取り組む必要がある。

米中対立やウクライナ戦争が長期化する中、世界は軍事力増強と経済相互依存関係の弱体化が進み、外交の影の薄さが際立つ。この状況で日本は「台湾有事」を防げるのか。米中それぞれと深い関係を持つ日本の外交力が改めて問われている。

ウクライナ戦争で国際社会は分断が進み安全保障や経済のコストは重いものになっている。戦争を止めるとしたらロシアと米国の内政の変化だが、両国とも大統領選を控える中で停戦・和平に向けたベクトルが強まるかは見えない。

トランプ前大統領が機密文書持ち出しなどの罪で起訴されたが、2024年大統領選の共和党の有力候補という位置は揺るがない状況だ。トランプ氏がいまだ影響力を持つ背景にはアメリカで取り残された非エリート、非エスタブリッシュメントの逆襲、既成政党不信がある。

広島G7サミットはウクライナ軍事支援などで結束強化に成功したが、米国の存在感が薄かった一方でグローバルサウス諸国の参加や欧州主導の対中政策変化など国際関係の構造変化を如実に示した。

広島G7サミットの3つ主要課題はロシアのウクライナ侵攻への対応と対中国問題、核軍縮だ。「分断の時代」にG7の「結束強化」は重要だがグローバルサウスとも連携し中ロと対話維持を探ることが必要だ。

北朝鮮が新型ICBMなどの発射実験を繰り返すのは、米中対立激化やウクライナ侵攻を巡るロシアと西側諸国との関係緊迫など国際政治構造の変化が北朝鮮に有利に働くと判断しているからと考えられる。朝鮮半島情勢でも鍵を握るのは中国だ。

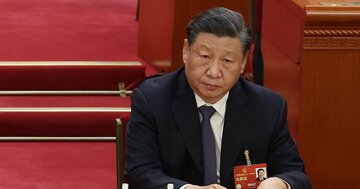

習近平新体制は習総書記の独裁の確立とともに、治安、金融、ハイテクの三つ分野を共産党直轄にするなど「米中衝突」に備える色彩が色濃い。今後は中国経済の成長立て直しなど3要因が鍵を握る。

中国気球の米領空への侵入・撃墜事件は米ソ冷戦を決定付けた米国のU2偵察機撃墜事件を彷彿とさせる。対話軌道に戻ったばかりの米中関係の行方は台湾が近い日本にも重大関心事だ。

日米首脳会談で中国を念頭に日米の「統合的抑止力強化」が合意されたが、日本は中国とも歴史的、経済的に深い関係だ。外交を活性化し対中関係改善努力を同時並行的にする必要がある。

反撃能力の保有や防衛費大幅増強は、「軍事大国にならない」としてきた日本の外交姿勢を変え、教育や科学技術予算の拡充を抑えかねない一方で、実際に中国などへの抑止力を強めるのかは疑問だ。安保政策大転換の是非を十分に議論する必要がある。