田中 均

緊迫の米国とイラン、限定的な軍事衝突が起こり得る理由

緊迫度を増すイラン情勢だが、イランが挑発行動をとれば米国が軍事的行動をとる可能性は高い。双方ともが国内に保守強硬派がいるうえ、米国はイランの体制自体が脅威と考えているからだ。

貿易はいずれ合意しても「戦略的競争関係」の米中が全面和解することはない

米中貿易戦争は米中が再び「制裁」「報復」の関税をかけあい不透明感を増すが、いずれは何らかの合意が図られるだろう。しかし米中は「戦略的競争関係」にあり構造的な対峙は続くと考えたほうがいい。

「令和」の世界は、超大国だが指導力が急速に低下する米国と「社会主義現代化強国」になり影響力を強める中国が対峙する構図になる。日本は「日米同盟一辺倒」ではないプロフェッショナルな外交が必要だ。

米朝首脳会談で不調に終わった「非核化」は、北朝鮮が完全な非核化に向け核廃棄を段階的に進めるのに合わせて経済制裁を段階的に解除する方向を模索するしかない。非核化のロードマップ作りなどで日本は積極的に動くべきだ。

北朝鮮の核開発や米中貿易戦争、英国のEU離脱問題などが、2月末から3月にかけて新たな展開を生む節目を迎える。世界は一層の混乱に陥るのか。鍵を握るのは「経済」を重視した合理的思考だ。

日韓関係悪化を打開するには、両国が経済や安全保障で相互依存している現実や東アジアの安定で協力する重要性を再確認し、政治のリーダーシップで「未来志向」を掲げた日韓共同宣言の原点に戻ることだ。

2019年は、米トランプ大統領が再選をにらんで「自国利益優先」の強硬策を打ち出し多国間の協調体制が後退するほか、米中対立激化や欧州政治の流動化などの「6つの地政学リスク」が国際緊張を高める。

米中貿易戦争は11月末の米中首脳会談を経て収束に向かう可能性が高いが、「民主主義下の市場資本主義」と「共産主義下の国家資本主義」の対峙は長期化し米ソ冷戦とは異なる形で米中緊張関係は続く。

2回目の米朝首脳会談は年末近くに開催されそうだ。米国は北朝鮮の「段階的非核化」に応じざるを得ない可能性が高いが、日本は平和体制の構築に当事者意識を持ち、能動的に動くべきだ。

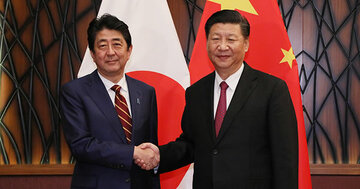

安倍首相のプーチン大統領との首脳会談の多さが際立っているが、平和条約締結優先を表明した「プーチン提案」のようにロシアのペースに引き込まれているように見える。日中関係強化など、外交の優先度を見直すべきだ。

相手に力を見せつけて米国に有利な取引に持ち込むトランプ流アプローチが世界にリスクを生んでいる。日本の対米外交は戦略を見直さざるを得ないが、向き合い方はある。自民党総裁選でも議論が行われるべきだ。

米中貿易戦争の「出口」はあるのか。トランプ大統領の「取引外交」が狙うのは、秋の中間選挙までに北朝鮮に非核化の道筋を明確にさせるため、中国の協力を得ることで矛先を収めようという思惑にも見える。

米朝首脳会談での「非核化」合意はどう実現するかで不安が残ったが、一方的な批判や主張では解決は難しい。拉致問題解決や日朝間の関係正常化も北朝鮮と「共同で行動」することを基本戦略にすべきだ。

米国はイラン核合意からの離脱を表明したが、6月開催が決まった米朝首脳会談でも非核化を巡り北朝鮮と相違が残る。うまくいけば世界秩序を変えるが失敗すれば中国やロシアを巻き込む「第二の冷戦」になりかねない「ハイリスク・ハイリターン」の外交だ。

「対話モード」が急展開する北朝鮮問題で“蚊帳の外”に置かれたり、ロシアの元スパイ暗殺事件では欧米と共同歩調を取らなかったりと、日本の“孤立”が目立つ。自己の主張は声高に言うが、結果を作る算段のない外交では「ジャパンパッシング」を招く。

米朝首脳会談が合意されたが、両首脳とも発想や言動が予測し難く、米朝の交渉スタイルは大きく違う。失敗すれば朝鮮半島の緊張が極限に達する。会談の成否を左右する「4つのリスク」を認識すべきことだ。

朝鮮半島情勢や中国の将来にはいくつもの「不確実性」がある。外交安保政策の基本は不確実性をきちんと認識することだ。それによって、圧力や力での対抗だけでなく、対話や連携、関与といった多様なやり方が見えてくる。

2018年の「地政学リスク」を展望すると、米国第一主義を掲げるトランプ政権や核実戦配備に一段と近づいた北朝鮮、宗教対立で不安定化する中東など、昨年、生まれた国際社会の「脆弱性」が「現実の危機」につながるリスクがあちこちにある。

習近平総書記が長期体制を築いた中国は、社会は管理色を強める一方で、経済は大胆な改革開放を進める気配だ。対日関係も雪解けムードが漂う。日本が「対中けん制」続けるのでは、双方が失う利益は大きい。

トランプ大統領のアジア歴訪で見えたのは、外交も経済問題も二国間の「ディール(取引)」で国益を確保する現実的なアプローチだ。米国の「取引的姿勢」は米中関係や東アジア情勢にも影響を与えざるを得ない。日本も対中政策の見直しを検討する時期だ。