山口 博

第24回

「残業代ゼロ法案」が審議されている。しかし、現行法においても、深夜残業手当を支払わないことを労基署が是認したケースがある。それは、法の主旨にのっとり、正当な手続きを経た方法だ。

第23回

話法や事例の演習形式のトレーニングが企業内研修として定着しない。難解、複雑なトレーニングや指導の開発や実施が不可欠だという人事部門や教育部門の思い込みが、定着を妨げているのだ。今回は、その対策を考えてみたい。

第22回

お役所仕事的なプロセス至上主義が、国や公共機関から、企業の人事部門にも伝播している。サービス提供という本来の目的意識が希薄となり、制度や手順の運用・徹底のみにエネルギーが費やされる、いわば制度疲労だ。解決のためには、国において選挙を行うがごとく、人事部門においても人の入れ替えをするしかない。

第21回

採用担当者が一所懸命進めている中途採用のプロセスが、候補者からはあきれられている状況が、多くの会社で生じている。じつは、採用手法の巧拙は、企業の成長度を測るバロメーターなのだ。

第20回

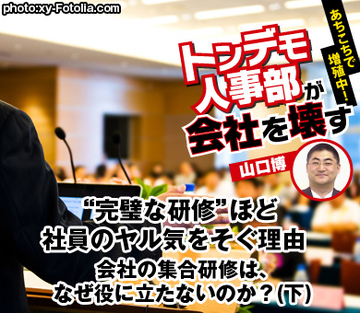

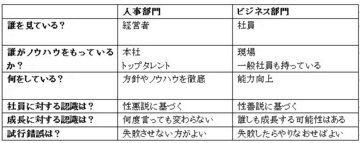

企業内の集合研修は、このように運営しなければならないと受け継がれている鉄則がある。しかし、この鉄則がビジネス伸展の阻害要因になっていることにお気づきだろうか。実は、参加者側のビジネス部門は既に気づいている。知らぬは人事のみばかり、なのである。

第19回

今日、企業内の集合研修は、ビジネス伸展に役立っているのだろうか。参加者の声を聞くと、役立っていないという声どころか、「期待しても無駄」という、集合研修を主催する人事部門や研修部門に対する諦めの発言を耳にすることが多い。

第18回

国会で審議中の「残業代ゼロ法案」が注目を集めている。労働者の過長労働と待遇にのみフォーカスされ過ぎており、最も注視すべき、労働者の働く意欲を向上させる観点が、抜け落ちていないだろうか。

第17回

有給休暇消化の義務化は、義務化すること自体が社員のモチベーションを低下させ、規則を守ることだけに腐心するトンデモ人事部による対応がそれに輪をかける。健康懸念のある社員への休暇取得指示や、休日出勤者への振休・代休指示など個別指導を人事部が実現できていない現状ではなおさらだ。

第16回

有給休暇消化の義務化が通常国会で審議される。しかし実は、わが国の祝祭日数は、世界最高水準である。せめて有給休暇消化に関しては、規制で義務化をせずに、社員の裁量の領域として位置づけられないのだろうか。

第15回

「前職ではこうしていた」、「前職ではこうだった」が口癖の社長が、前職と同じ施策の導入を強行した挙句、社員から「実験くん」と揶揄され、猛反発を受けるに至った。合理的な導入理由と同じ程度に、相手の気持ちに寄り添う感受性が重要であることを示す事例を紹介したい。

第14回

企業における社員の能力開発を推進する役割が、人事部門から、ビジネス部門へ移行している。多くの人事部門が、型にはまった、お仕着せの能力開発しかしないことに、ビジネス部門が業を煮やしているからだ。

第13回

入社して2週間もの間、健康保険証が社員の手元に届かない状態が放置されている。不安に思う社員やその扶養家族に対して、企業の人事部は知らぬ存ぜぬを通している。1枚の健康保険証の問題を通じて、人事部がなぜお役所仕事をしてしまうのかを考えてみよう。

第12回

マネジメントと社員の二極対立構図を収拾できない日本法人のトンデモ社長がいる一方で、経営陣が現場の知恵と工夫を集約し、それをハシゴに飛躍的発展を遂げた成長企業がある。今回は、二極対立構図の対極にある裁量経営をひもときたい。

第11回

世紀の悪法とよばれる派遣法。現在、改正案の国会審議が紛糾している。自発的な能力開発の可能性の芽を摘み、キャリア開発の選択肢を狭めた改正案は、派遣法の目的に逆行していると言わざるを得ない。では、悪法の下にあっても、これらの可能性や選択肢を享受していくにはどうすればよいのだろうか。

第10回

世紀の悪法とよばれる派遣法の改正案が、現国会で審議されている。この審議は、制度の視点で行われているが、大きく抜け落ちている視点がある。その視点なくしては、派遣法の目的は果たしえない、本質的な問題を抱えていると言わざるを得ない。

第9回

現行派遣法が、人事部長間で、世紀の悪法と呼ばれていることをご存知だろうか。派遣法は、派遣労働者の保護を目的としているが、その目的を果たしていないと言わざるを得ないからだ。今回から3回にわたって、現行派遣法がもたらした弊害と、派遣法改正のあり方、そして、労働者保護の方法を探る。

第8回

社員のキャリア開発を実現し、モチベーション向上を図るはず の人事異動。この人事異動の悪用と無策が、わが国の雇用問題を深刻化させたと言わざるを得ない。3回シリーズの最終回は、人事部門がおろそかにしてきた人材資源のマッチングの問題を取り上げる

第7回

ビジネスパーソンとしてのキャリアの中で、人は何度か、大化けできるチャンスに出くわす。そうした機会を社員へ与える使命をもつ人事部門が、それを怠ってきたことが、雇用問題を深刻化させている。シリーズの2回目は、人事異動権の問題である。

第6回

社員のキャリア開発を実現し、モチベーション向上を図るはずの人事異動。この人事異動の悪用と無策が、シニア層、高齢者、若年層などの、わが国の雇用問題を深刻化させたと言わざるを得ない。3回シリーズの初回は、あちこちで見られるオトモダチ異動の実態を暴露し、解決の方途を探る。

第5回

「暴露」「密告」「扇動」「反乱」――“2ちゃんねる”の投稿に対して、このようなイメージをもって眉をひそめる経営者は少なくない。しかし、この“2ちゃんねる”の仕組みを、M&A後の制度、スキル、マインドの統合推進に活用した会社があった。果たして、その結末は…?