仲正昌樹

安倍元首相銃撃事件で焦点が当たる宗教と政治の関係や信教の自由の問題のポイントは宗教団体が詐欺まがいのやり方で信者や献金を集め、国民に見えない形で政治に働きかけて便宜や利益供与を受けたかだ。

参院選ではウクライナ戦争を受け安全保障問題が主要争点だが、リベラル派は護憲・平和外交路線から踏み出すことに苦慮している一方で保守派の“防衛費倍増論”もどういう事態を想定しているのか不明だ。

ウクライナ軍事侵攻を機に各国が安全保障確保の方策を改めて問われるが、日本では右派から勇ましいだけの核共有論が飛び出す一方で左派は「専守防衛」から一歩も出ない状況だ。非現実的な「お花畑」思考を脱する必要がある。

ウクライナ危機で欧米や日本は「国際的正義」重視で結束してきたが、対ロ制裁の自国への跳ね返りやウクライナ難民の受け入れで一国中心主義、偏狭なナショナリズムが強まる予兆といえる動きも出ている。

ウクライナ軍事侵攻は国家主権を認め尊重する国際合意を、核を持つ超大国が一方的に破ったものだ。それを世界が止められず、多くの国民が安全保障を脅かされる可能性をリアルに感じることになった。

左派政党は「弱者への共感」を掲げてきたが、コロナ禍ではさまざまな層が「弱者」になった。存在感が薄れ支持率が上がらないのは、左派政党自身が共感すべき弱者を見失い、「共感の政治」ができていないからだ。

左派の思想やリベラル政党が若者に支持されないのは、禁欲主義的な印象で“息苦しさ”を感じさせ、新しい成長の道筋も見えないからだ。競争社会であえぎ頑張っている人々の心情と溝がある。

新コロナ変異株の出現で海外からの外国人へ厳しい目が注がれるが、おかしな排外主義に陥らない注意が必要だ。自分が外国人の立場で考える姿勢が移民や外国人労働者問題と同様に重要だ。

新自由主義からの決別を掲げる岸田政権で財政の役割は今まで以上に重視されそうだが、一方で日本は巨額の政府債務を抱える。財政赤字をどこまで容認するのかを含め財政の役割で改めて国民合意を作る必要がある。

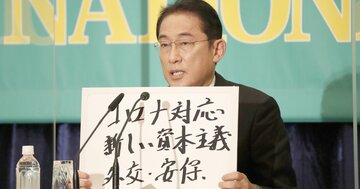

岸田首相肝いりの「新しい資本主義」の実現会議が設置されたが、「成長と分配の好循環」の具体化のためには、まずは成長に対する国家の役割やどの分野での成長を目指すのかを明確にする必要がある。

日本がコロナ感染の収束に手間取っているのは、「ロックダウン待望論」のように問題解決の最終手段があるかのような幻想にとらわれ、医療資源の有効活用などの現実的な対応を中途半端にしてきたからだ。

新型コロナの緊急事態宣言が繰り返されるのは「収束」の基準が決められないことがある。医療などの専門家に依存するあまり社会が自らの判断で決定できずにいる状況だ。政治指導者の責任は大きい。

コロナで急停止したグローバリゼーションは、終息後、米英中心と中国中心のネットワークが対立する構図になりそうだ。国民国家を基礎にした経済への回帰も非現実的で日本は難しい選択を迫られる。

政府の分科会の尾身茂会長が東京五輪開催に厳しい注文をつけたことが波紋を呼んでいるが、分科会の役割で十分な合意がないまま“専門家”が都合良く使われてきたことが混乱の背景だ。

コロナ後もリモートワークが広がりそうだが、「飾り物のポスト」や「無用な仕事」が見えてくる一方で、「大事な仕事」や職場という同じ空間で上司や同僚と一緒に働くことの意味を改めて考える機会になる。

コロナ対策で財政赤字が膨らむ中で改めてMMTに注目が集まる。その現実性はともかく「MMT論争」は財政で何を実現し国家は何によって存続しているのか、ポストコロナの国家像を考える好機になる。

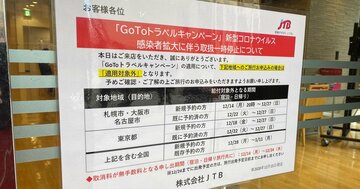

GoTo見直しなど、新型コロナ対応で国と自治体が「対立」するのは首長の政治的思惑があったり、双方の役割分担が現実の対応で齟齬が起きたりしているからだ。コロナの実像が解明されていないことも拍車をかけている。

米大統領選の最後の山場だったトランプ・バイデン両候補の2回目のテレビ討論会でも、トランプ大統領が形勢を逆転するまではいかなかった。コロナと人種差別問題が有権者の関心となるなかで「トランプ流」の扇動は輝きを失った状況だ。

「Go Toキャンペーン」に象徴されるコロナ対策の迷走や議論の紛糾が続くのは、優先して救済すべき社会的弱者や政策がやれる限度に対する考え方でそれぞれの「正義」が分かれるからだ。

大阪府泉佐野市が過剰な返礼品を提供したことを理由にふるさと納税制度から締め出された問題で、最高裁は国のやり過ぎを戒め市が逆転勝訴した。だが返礼品競争を生んだ制度が抱える矛盾や根本問題は残ったままだ。