田中泰延

書くことは生き方の問題である

こんにちは。都内で書籍の編集をしている者です。本を作ることを職業にしていますと、作った本の売れ行きを気にしながら過ごします。ただ、そんなことを越えて、ふと、著者が書いていた一節を思い出すことがあるんです。先日、2019年に担当した『読みたいことを、書けばいい。』という本の一節が心に浮かびました。わたしが大好きな一節でして、あなたにも読んでほしくて紹介します。(構成/今野良介)

人に文章を教えるベストセラーライター2人に「おもしろいエッセイ書いてください」と無茶振りしてみた

発売3ヵ月で16万部突破。「バズる記事を書きたい」「ターゲットに刺さる文章を書きたい」「自分の思いを読んでほしい」そんな「技術」を学ぼうとする人は、出発点から間違っている。もっとシンプルに、あなたが読みたいことを、あなたに向けて書けばいいのだ。まったく新しい文章講義、開講です。

自分の「書きたい」と他人の「読みたい」をつなぐもの

発売3ヵ月で16万部突破。「バズる記事を書きたい」「ターゲットに刺さる文章を書きたい」「自分の思いを読んでほしい」そんな「技術」を学ぼうとする人は、出発点から間違っている。もっとシンプルに、あなたが読みたいことを、あなたに向けて書けばいいのだ。まったく新しい文章講義、開講です。

人の心を動かす「身体性のある文章」はどうすれば書けるのか?

「いい文章」の条件によく挙げられる「身体性のある文章」とは何か? ベストセラーライターふたりが、その謎を明かしていきます。

ベストセラーライター2人が語る「AIに取って代わられる文章」の特徴

ベストセラーライター2人が「書くこと」を正面から語る連載。第1回では、多くの人が陥りがちな「どこかで見たことのある文章」の共通点を語る。文章に個性は必要だが、「自分語り」は読まれないという。では、どうすればいいのだろうか?

『読みたいことを、書けばいい。』編集者の依頼文全文【書籍オンライン編集部セレクション】

仕事を誰かに依頼するとき、みなさんはどんな「依頼文」を書いていますか? 2019年6月発売の『読みたいことを、書けばいい。』という本で、わたしの依頼文が全文公開されているのですが、最近になって、たくさんの読者の方々から「あの依頼文を公開していただけませんか?」という声をいただきます。いや、もうすでにさらされているので、もちろん公開させていただきます。(構成:編集部/今野良介)

おかしい人は100%「人との距離の取り方」おかしい【書籍オンライン編集部セレクション】

「すべての悩みは対人関係の悩み」と言い切ったのはアルフレッド・アドラーという心理学者ですけど、極論じゃねえかと言いたくなりつつも否定できない苦い思い出がありませんか。わたしにはめちゃくちゃあります。特に「人との距離の取り方」って本当に難しいです。ある定食屋でプロサッカー選手と鉢合わせたことがあるんですね。舞い上がってサッカーの戦術について質問したら、横にいたマネージャーさんに獲物を狩るような目で睨まれました。当然です。今でも思い出すと胃から酸っぱいものが込み上げます。どうすれば人と「適切な距離感」を保って付き合うことができるのでしょうか? 会話における人間関係の問題点と解決策、悲しみと喜びを一つひとつ紐解いていく『会って、話すこと。』という本があります。この本の中で、著者の田中泰延さんは「おかしい人のおかしさは人との距離の取り方のおかしさが100%」と喝破します。じゃあおかしい俺はどうすりゃいいんだ。聞きました。

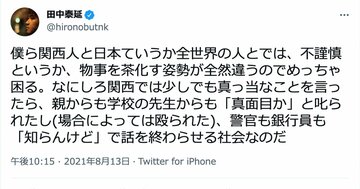

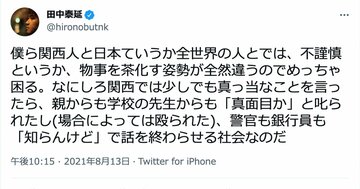

「知らんけど」の絶大効果。大阪ひと筋50年ベストセラーライター堂々語る【書籍オンライン編集部セレクション】

「知らんけど」。東京でお過ごしの皆さまも、この言葉を聞く機会は多いだろう。無責任発言の象徴のように思われている節すらある。ところがどっこいである。よっこい庄一である。餅は餅屋である。関西弁の真髄は関西人に語ってもらおう。2021年、予定調和的な、アルゴリズム最適化的な、人を思い通りに動かそうとする狭苦しい会話テクニックではなく、人と人が幸せになるコミュニケーションを『会って、話すこと。』という本で提唱した生粋の関西人・田中泰延氏が、「知らんけど」の真の効用を伝える。ぜひ活用されたい。

『読みたいことを、書けばいい。』編集者の依頼文全文

仕事を誰かに依頼するとき、みなさんはどんな「依頼文」を書いていますか? 2019年6月発売の『読みたいことを、書けばいい。』という本で、わたしの依頼文が全文公開されているのですが、最近になって、たくさんの読者の方々から「あの依頼文を公開していただけませんか?」という声をいただきます。いや、もうすでにさらされているので、もちろん公開させていただきます。(構成:編集部/今野良介)

「会話を終わらせる」のが苦手な人へ処方箋を配りたい

世界中の人々がこれまで通りに会えなくなった時代を踏まえて書かれた会話の本、『会って、話すこと。』。著者でコピーライターの田中泰延さんが、心地よい会話の「始め方」と「終わらせ方」を伝えます。(構成:編集部/今野良介)

「人を操る」みたいな本を買う人の心理

林修さんと奥田民生さんが賛辞を贈るあたらしい会話の本『会って、話すこと。』。著者でコピーライターの田中泰延さんは、この本を書くにあたって40冊ほど「会話術」や「話し方」の本を買って読みました。本記事では、そこで得た「気づき」と「学び」をシェアします。(構成:編集部/今野良介)

#8

「読まれる文章と、読まれない文章の違いは何なのか?」。気になったことはないだろうか。特集『最強の文章術』の#8では、電通で24年間コピーライターとして活動した、『読みたいことを、書けばいい』の著者である田中泰延氏が「つい、読んでしまう文章にある3つの共通点」について語る。

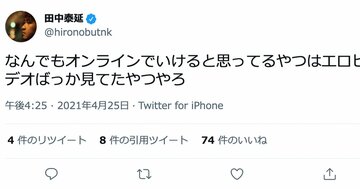

オンライン会議に決定的に欠けている「人間にとって一番大切なこと」

明日の会議がオンラインであることに疑問を呈する人などもはやいなくなって久しい世界でご機嫌いかがでしょうか。すべてがオンラインで済むならば、なぜコロナ前のわたしたちはわざわざ自分の体を持って人に会いに行ってたんでしょうか。たしかに、会わなくていい人もいることに気づきました。でもどうしても会いたい人もいる。なぜなんでしょうか。人と会って話すという意味での「会話」を根本から問い直す『会って、話すこと。』という本があります。この本の中で著者の田中泰延さんは、「オンラインに決定的に欠けているもの」に思い至ります。今日のオンライン会議の前に、ぜひどうぞ。(構成:編集部/今野良介)

「わたしの悩みを聞いて」からの泥沼化を回避する“他人の問題4分類”

「ソープへ行け!」もう30年以上前、若者の人生相談に北方謙三さんがバシバシ答える『ホットドッグ・プレス』の人気連載がありました。今でも雑誌やweb媒体における「人生相談」は人気コンテンツで、「AERA dot.」で連載された「鴻上尚史のほがらか人生相談」も、かつてベストセラーになった『夢をかなえるゾウ』や『嫌われる勇気』も、形を変えた人生相談の本だったと言えます。でも、いざ「相談される側」になると難しい。ズバッと即答なんて芸の域です。頼まれて意見を求められたはずなのに、相手が傷ついたり、機嫌を損ねたり。関係が深い人であるほど言葉も選ぶし、長話をずっと聞いているのも疲れるし……。「人と人が幸せになる会話」を根本から問い直す『会って、話すこと。』という本があります。その中で著者の田中泰延さんは、「悩み相談は、内容を切り分けて考えよう」と提案します。「なんか悩み相談されがちなんだよな」という人、ご参考までに。(構成:編集部/今野良介)

苦しい職場、それは「不機嫌な人が多い」とこ。

就職や転職を考えるとき、新しい職場に何を求めますか? 収入、職務内容、自己実現、いろいろありますが、職場環境の良さも外せないでしょう。「職場環境の良さ」は抽象的な指標ですが、あなたの精神に最も悪影響を与える環境は「不機嫌な人が多い職場」ではないでしょうか。「人と人が幸せになる会話」を根本から問い直す『会って、話すこと。』という本があります。この本の中で、著者の田中泰延さんは「機嫌良く生きることの大切さ」について、わざわざ1項目割いて語っています。そこには幼少期の強烈な原体験があったといいます。今の職場環境、そして次の職場を考える際の参考にしていただけましたら。(構成:編集部/今野良介)

おかしい人は100%「人との距離の取り方」おかしい

「すべての悩みは対人関係の悩み」と言い切ったのはアルフレッド・アドラーという心理学者ですけど、極論じゃねえかと言いたくなりつつも否定できない苦い思い出がありませんか。わたしにはめちゃくちゃあります。特に「人との距離の取り方」って本当に難しいです。ある定食屋でプロサッカー選手と鉢合わせたことがあるんですね。舞い上がってサッカーの戦術について質問したら、横にいたマネージャーさんに獲物を狩るような目で睨まれました。当然です。今でも思い出すと胃から酸っぱいものが込み上げます。どうすれば人と「適切な距離感」を保って付き合うことができるのでしょうか? 会話における人間関係の問題点と解決策、悲しみと喜びを一つひとつ紐解いていく『会って、話すこと。』という本があります。この本の中で、著者の田中泰延さんは「おかしい人のおかしさは人との距離の取り方のおかしさが100%」と喝破します。じゃあおかしい俺はどうすりゃいいんだ。聞きました。

「ツッコミがおもしろい」という壮大な勘違い

お笑い、好きですか? わたしは好きです。芸人さんってめちゃくちゃ頭いいですよね。奇想天外なボケに対してコンマ何秒単位で調節された絶妙のタイミングで繰り出されるツッコミ。会話の芸術ですよ。だからつい勘違いしちゃうんです。「おもしろいのはツッコミ役だ」って。この前のM1グランプリ観ました? 錦鯉。あの「審査員」のラインナップを見て気づいたことがあるんです。オール阪神・巨人の巨人、サンドウィッチマンの富澤たけし、ナイツの塙宣之、ダウンタウンの松本人志、元海原千里・万里の上沼恵美子。全員に共通していることがあります。みんな「ボケ担当」なんです。中川家の礼二はツッコミ担当のはずですけど、ボケの方が有名ですよね。立川志らくもいますけど、落語はボケそのものでしょう。なぜ、ボケ担当が「おもしろさ」を評価する立場になれるのか。そこに大事なことが隠されていました。関西弁のエッセンスから「人が幸せになる会話」を紐解く『会って、話すこと。』という本があります。著者の田中泰延氏は生粋の大阪人です。彼は言います。「日常会話にツッコミはいらない」と。なんでやねん。お笑い好きの方、ぜひご意見聞かせてください。

「知らんけど」の絶大効果。大阪ひと筋50年ベストセラーライター堂々語る

「知らんけど」。東京でお過ごしの皆さまも、この言葉を聞く機会は多いだろう。無責任発言の象徴のように思われている節すらある。ところがどっこいである。よっこい庄一である。餅は餅屋である。関西弁の真髄は関西人に語ってもらおう。2021年、予定調和的な、アルゴリズム最適化的な、人を思い通りに動かそうとする狭苦しい会話テクニックではなく、人と人が幸せになるコミュニケーションを『会って、話すこと。』という本で提唱した生粋の関西人・田中泰延氏が、「知らんけど」の真の効用を伝える。ぜひ活用されたい。

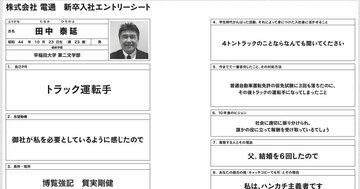

第3回

電通に24年勤めたコピーライターが教える就活の「非常識な正攻法」

発売3ヵ月で16万部突破。「バズる記事を書きたい」「ターゲットに刺さる文章を書きたい」「自分の思いを読んでほしい」そんな「技術」を学ぼうとする人は、出発点から間違っている。もっとシンプルに、あなたが読みたいことを、あなたに向けて書けばいいのだ。まったく新しい文章講義、開講です。

第2回

本は、果実だ。

農家の「経営」を改善し、今までのやり方を守りながら、変えていく。「何が問題なのかわからない…」「誰に聞いていいかわからない…」「変わりたいけど、どうしたらいいかわからない…」そんな悩みを抱えるすべての農業生産者の方々へ、今日からできて、すぐに効果が出る、小さな100の「課題解決ドリル」を手渡します。