安西洋之(モバイルクルーズ代表取締役/De-Tales Ltd.ディレクター)

毎日の風景を見つめ直すことで始める「意味を再解釈」するトレーニングとは

「意味のイノベーション」は、ものごとの意味をどう変えるかがポイントとなります。そのために重要なことは「意味の解釈」です。しかし、目的や仕様によって、すでに付与された意味を変えることはなかなか難しい。そこで、今回は街歩きを提案します。目に入ってくる風景を自分なりのテーマを作って眺めてみることで、これまでとは違った解釈が生まれます。

国や行政主導ではない、ミラノデザインウィークが世界的イベントに発展した本当の理由

2回にわたってミラノという都市に起こった「意味のイノベーション」を紹介してきましたが、今回は世界的なデザインイベント「ミラノデザインウィーク」を取り上げます。この成り立ちに注目すると、意味のイノベーションのある重要なアプローチにたどり着きます。そのアプローチを支えるミラノの文化に触れながら、都市の再生・変革に必要な条件について考えます。

組織をつくらなくても住みやすい街はつくれる! ミラノの「厄介な地域」が実現した変革とは

企業において、課題を解決しようとする場合、新しい組織やプロジェクトがその主体となって取り組みを進めていくケースがほとんどです。しかし、街づくりにおいては、なるべく多くの人が関われるようなアプローチが、大きな力を生み出すことが少なくありません。リーダーなきコミュニティーが、地域のリソースを再編成し、住みやすい街をつくり出したケースを紹介します。

価値創造の積み重ねによって起こったミラノの意味のイノベーション

この連載では、「田園地帯」に起こった価値創造を、意味のイノベーションの例として紹介してきましたが、今回から数回にわたり、ミラノ(イタリア)という「都市」で起きている現象や動きについて、意味のイノベーションの観点から紹介していきます。とはいっても、その変化は一つの動きによって説明されるものではありません。歴史の中で、ミラノの複数の地区で起こった意味のイノベーションに注目します。

企業が社会課題の解決に取り組むことが当然の時代となりました。しかし、「どのように」に注目が集まることはあっても、「なぜ」を掘り下げることはあまり多くありません。「意味のイノベーション」は、「なぜ」それに取り組むのかが浮き彫りになるアプローチです。今回取り上げる事例は、世界的なファッションブランドを作り上げた1人の企業家が、田舎に意味を生み出し、それを企業活動に重ねていったというストーリーです。彼の「なぜ」の始まりは子ども時代の体験にありました。

提唱者のロベルト・ベルガンティが経営学者であることから、「意味のイノベーション」はビジネスの方法論として認識されがちです。しかし、その適用範囲は全ての社会活動に及ぶと言っても過言ではありません。地域に眠る資産に新しい意味を見いだし、価値の最大化に成功した事例から、地域活性化における意味のイノベーションの有効性について解説します。

新規事業開発においては、「誰も考えたことがない」ということが大きな意味を持ちます。しかし、それは同時に、そこで生み出されるものがもたらす倫理的な問題も「誰も考えたことがない」ことを意味します。Chat GPTがもたらした「技術をどのように進化させるか」という問いを、イノベーションを創出する場ではどのように捉えるべきでしょうか。子育てをモチーフに考えてみます。

「言葉を粗雑に扱ってもよい」と主張する人はほとんどいないでしょう。しかしながら、私たちはたびたび、「言葉」が不適切に扱われる場面に遭遇します。これは、言葉への感度の問題だけでなく、感情が高ぶることで言葉が荒れることもあるからです。誰であっても、言葉を乱暴に扱ってしまう可能性があるのが現実です。しかし、ロベルト・ベルガンティが提唱する「意味のイノベーション」において、この可能性を認めてしまうと致命的なことになります。今回は意味のイノベーションを実現するための、言葉との向き合い方について考えます。

食事は、素早く済ませることと、時間をかけてゆっくりと味わうことの両方に価値やスタイルがあります。生産効率という面から考えると、何においても時間は短いことが良いとされますが、一方で、ハンドクラフトの作業工程のように時間をかけることが重視される領域もあります。「意味のイノベーション」では「時間」が重要なファクターとなります。ロベルト・ベルガンティが『突破するデザイン』の中で紹介しているアートに関する二つの例を挙げながら、イノベーションにおける時間の意味について考えていきます。

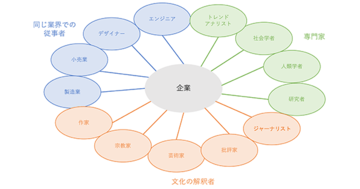

イタリア・ミラノ発の「意味のイノベーション」には、事実に対する多様な解釈が欠かせない。その基盤となるのが「デザインディスコース」である。ロベルト・ベルガンティ教授の主張を支えるこのプロセスは、多様な立場の人々が集まり意見を交わし合うミラノデザインの生態系と重なる点が多く、ミラノという都市の特殊性ゆえに成立するアプローチだと見る向きもある。今回は、デザインディスコースがどの地域でも成立する前提を検証することで、どのような集まり方をすればより有効なステップとなるのか、そのヒントにつなげる。

前回は多様な視点から新しい価値を生み出すアプローチとして「デザインディスコース」の有効性について紹介しました。多様な視点の一つ一つが何を示すかといえば、個人的解釈です。職種や所属、役職など、さまざまな立場の人たちが集まったグループで、一人一人がその個人的解釈に対してどのような態度で臨むかによって、デザインディスコースが機能するかどうかが決まります。日本とイタリアの文化的背景の違いにも触れながら、「意味のイノベーション」の基盤となる議論の姿勢について解説します。

多様な視点が新しい価値を生み出すという認識が一般化し、外部の意見を聞く機会を開発のプロセスに組み込むことがあたり前になっています。しかし、批判的な意見を軽く扱う、都合のいい形で反映するなど、手段が目的化しているケースも多く、それを効果的なものにすることは簡単ではありません。仕組みとして注目したいのがミラノデザインの生態系ともいうべき「デザインディスコース」です。「意味のイノベーション」に欠かせないこのプロセスについて、日本企業が考慮すべき点とあわせて解説します。

解決すべき課題が決まっているイノベーションに必要なのは手段です。いっぽう、ストックホルム経済大学教授のロベルト・ベルガンティ氏が提唱する「意味のイノベーション」は何を課題とするか、から始まるものであり、いわば行き先を見つける旅です。そこで求められるのはアイデアやテクノロジーではなく、「なぜそれに取り組むのか」という意味を見いだす力です。意味のイノベーションのエバジェリストである安西洋之氏が、アイデアが溢れる時代におけるセンスメイキングの可能性について語ります。

人々の課題をこれまでにないテクノロジーによって解決すること――。定義はなくても、多くの人はイノベーションにこうしたイメージを持っていることでしょう。しかし、課題が顕在化し、解決のためのテクノロジーが溢れる時代において、そうしたアプローチで革新的なビジネスは生み出せるでしょうか。テクノロジーによる「How」ではなく、デザインの力による「Why」から起こすイノベーションに注目が集まっています。ストックホルム経済大学教授のロベルト・ベルガンティによって生みだされたコンセプトを、エバンジェリストの安西洋之氏が解説する連載が始まります。