ビッグデータの解析、人工知能(AI)の活用で異彩を放っているのが気象予報会社、ウェザーニューズだ。日本は気象、自然の影響が大きく、天気を早く、正確に知るかが死命を制する面が多い。独自の観測インフラを構築するウェザーニューズは気象ビッグデータをどのように構築し、活かしているのか。

独自の気象観測ツールで

74億人の情報交信台へ

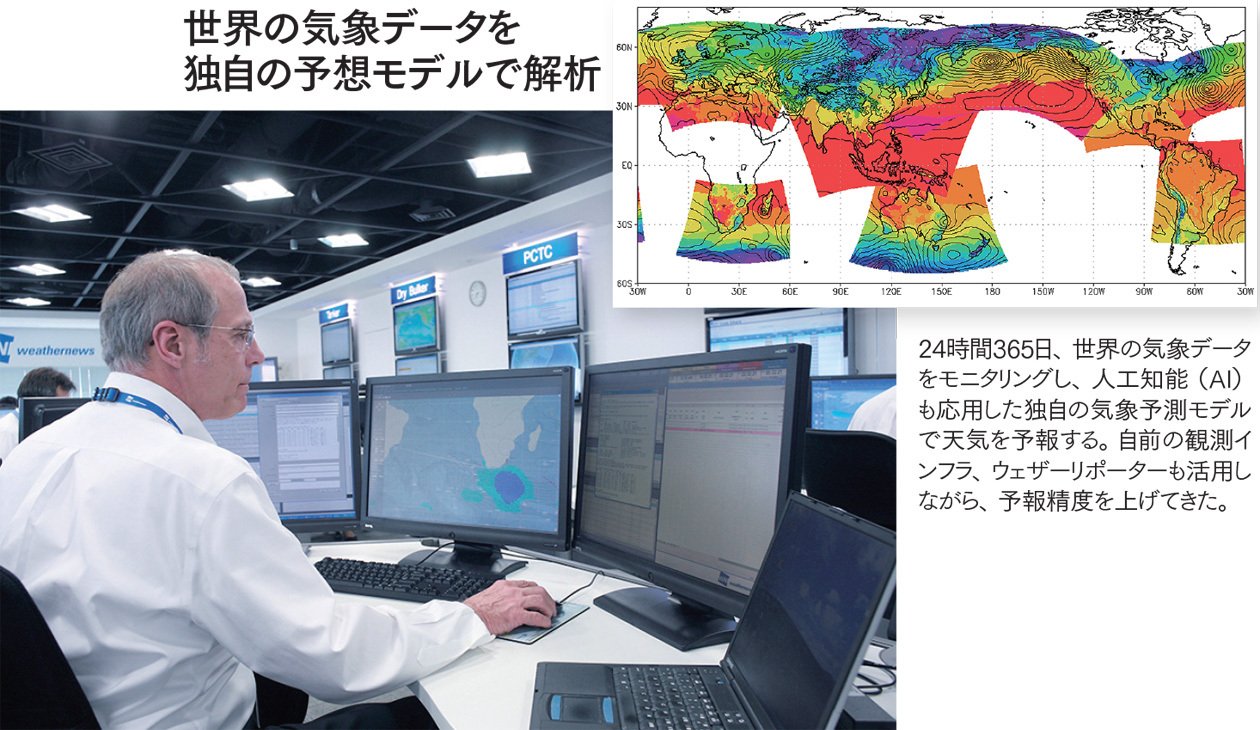

気温、湿度、気圧、気流など、気象データの情報量は膨大である。「気象は国境を知らない」「地球の大気はつながっている」という言葉があるように、天気を予報するには世界中の気象情報、しかも時系列のデータが重要だ。気象情報はビッグデータの最たるものといっていい。

日本の官公庁で最初に大型コンピュータを導入したのは気象庁で、1959年のこと。これ以降も、常に世界最高レベルのスーパーコンピュータに更新して、気象データの蓄積と解析精度を上げてきた。

気温や気流など、気象の時間的変化を物理学の方程式(アルゴリズム)で計算し、将来の大気の状態を予測する方法を「数値予報」と呼ぶ。天気を予想する数式を導き出したのはイギリスの気象学者、ルイス・フライ・リチャードソンだ。1922年に数値予報の原理を発表するが、コンピュータがなく、数値処理にミスもあり、予報は失敗に終わった。

長らく「リチャードソンの夢」と語り継がれてきたが、数値予報を実用化したのは米国気象局で、1955年にIBMの計算機によって解析に成功する。

膨大な気象データは気象庁や各国の気象機関が観測・収集し、民間の気象情報サービス会社に提供されている。日本には気象予報業務の許可事業者が65あるが、民間最大手がウェザーニューズである。航海気象情報を提供する会社としてスタートし、弁当事業や小売業などの企業をはじめ、個人に対しても多様な気象サービスを発信している。

同社の強みは公的機関から入手する気象データのほかに、気象観測用のレーダーやセンサー、気象観測衛星、個人からの情報提供など、独自の観測インフラを持っていることだ。

海外戦略や個人向け気象事業を担当する石橋知博執行役員は「ウェザーニューズは74億人の情報交信台となることを目指し、双方向の気象コンテンツサービスを創造してきました。典型的な事例がゲリラ雷雨を予測する取り組みです」と話す。

地球温暖化、都心のヒートアイランド現象などが原因で、2016年の夏は全国で約7500回のゲリラ雷雨が発生している。石橋氏は「ゲリラ雷雨の捕捉率は開始当初の2008年は68・7%でしたが、2015年は90%に高まり、予報するタイミングも発生の21分前から50分前へと、早期に警報を出せるようになりました」と胸を張る。

「ゲリラ雷雨防衛隊」はスマートフォンのアプリ「ウェザーニュースタッチ」の専用コミュニティとしてスタートした。ウェザーリポーターから送られてくる雲の写真や雲の発達具合、進路などの報告をもとに、人工知能(AI)を応用した画像解析技術で、ゲリラ雷雨の予報精度と解析スピードを向上させてきた。

![[検証]戦後80年勝てない戦争をなぜ止められなかったのか](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/9/8/360wm/img_98a65d982c6b882eacb0b42f29fe9b5a304126.jpg)