『機械との競争』(日経BP社)の筆者である、マサチューセッツ工科大学のエリック・ブリニョルフソンとアンドリュー・マカフィーは、「新しい機械の時代(セカンド・マシン・エイジ)」という世界観を提示し、これからは機械との競争ではなく、機械と一緒になって競争していく時代であると主張しています。

「機械との競争」という表現は一種の比喩なのかもしれませんが、人間は機械と競争したりはしません。我々は常にライバルと競い合っており、ライバルを凌駕するために機械を利用するのです。機械は、あくまで人間のQOLや働き方の質を上げるために発明されるのです。

現場の人たちが「AIが導入されると、自分の仕事がなくなるのではないか」と心配しているならば、こうした新技術を使うことでより大きな利益を生み出せること、仕事をより生産的に進められること、一人ひとりの能力が拡張されることをていねいに説明することが、経営者に求められる役割です。加えて、新しい技術の使い方を覚えるだけでなく、それをより活用するための知識やスキルを継続的に学んでいくことの重要性も伝えるべきでしょう。

日本企業のDXが

遅れているのはなぜか

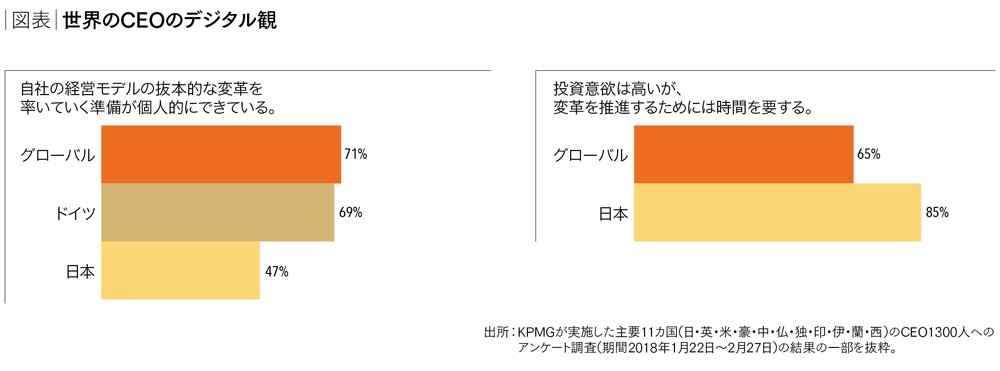

先ほどのサーベイの結果(図表「世界のCEOのデジタル観」を参照)では、多くのCEOが新技術への好奇心も旺盛で、投資意欲も旺盛で、DXにもすこぶる前向きです。にもかかわらず、DXの推進に苦慮しているようです。

デジタル技術そのものが障害になることはありません。先進的な技術を導入し、積極的に利用しようという風土やマインドセットを育むことが、DXの要件の一つです。これがうまくいかなければ、障害となって立ちはだかります。そのためには、やはり相応の時間と労力を傾けなければなりません。

また、DXを進めるうえで、新しい製品やサービスの開発を目標に掲げるよりも、まず従来のビジネスプロセスや業務を変えることが肝要です。昔からいわれてきたように、小さく始めてだんだんと広げていくやり方が賢明でしょう。

もう一つ、既存事業が障害になることも少なくありません。DXを成功させるには、どこかで既存事業を破壊しなくてはならない。それがどこまでできるか。ここが試金石となります。

我々は、さまざまな業種のグローバル企業をクライアントに抱えていますが、ここ数年、どこも好業績を収めています。ですから、「うまくいっている事業をなぜ破壊しなくてはならないのか。放っておいても成長しているし、キャッシュも生まれている」。経営者の皆さんはこう思っているのです。

つまり、DXの必要性を認識しつつも、好調な既存事業を大事にしたい。とはいえ、この二律背反をそのままにしてDXに取り組むのには無理があります。翻せば、障害は経営陣の心の中にあるともいえるのです。

日本企業の回答を見ると、変革への覚悟ができているCEOが半数以下です。

一つは、日本経済が1950年以降大きな成長を遂げたことの影響がいまだ残っているのではないでしょうか。既存事業のみならず、その成功に貢献してきた社員、顧客、サプライヤーを無視できないわけです。

グローバルで成功を収めている企業でも当然、各業界で破壊的(ディスラプティブ)な動きがあるのは承知のうえで、成功事業を維持しながら、一方で破壊もするというバランスの取り方に頭を悩ませているはずです。

もう一つは、これはあくまでも個人的な見解ですが、日本のこれまでの強みが弱さに転じているのではないかでしょうか。

日本に限らず、文化というものは伝統の産物です。ちなみに、“tradition”(伝統)という言葉は、ラテン語の“tra”(人から人へ)「引き渡されたもの」と“dare”(与える)を組み合わせたもので、すなわち「次世代に引き継ぐ」が語源です。より具体的には「古い世代から若い世代に引き継ぐ」ことです。

日本企業は、これを得意としてきました。しかし現在、それと反対のことが起こっています。ことデジタル技術については、若い世代が古い世代に教えるという逆転現象が起こっている。しかも、デジタル技術は進化のスピードが極めて速いですから、たえずキャッチアップしていく必要があるということも忘れてはなりません。