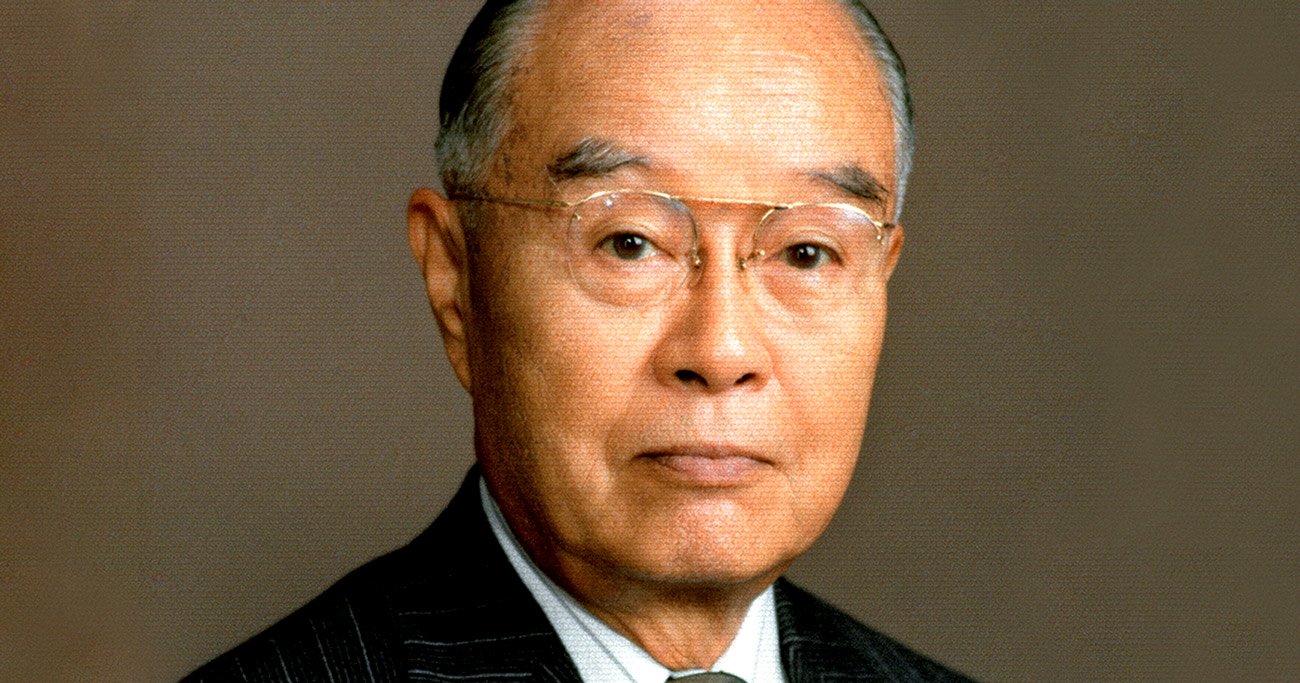

伊藤忠商事の中興の祖といわれる5代社長の越後正一氏(写真提供:伊藤忠商事)

伊藤忠商事の中興の祖といわれる5代社長の越後正一氏(写真提供:伊藤忠商事)

総合商社に発展させた

越後正一の入社

1960年、戦後初代の社長、小菅宇一郎に代わり、繊維出身の越後正一が社長になった。

越後は滋賀県の湖東に生まれ、戦前、伊藤忠兵衛の書生として八幡商業、神戸高等商業に進学することができた。神戸高商を出た後、いったんは合同紡績に入社する。それは伊藤忠が不況で人を採用しない頃だったからだ。

だが、越後の父親は「忠兵衛翁に面目が立たない」と、月給はタダでいいから入れてくれと伊藤忠の幹部に直談判した。

そうして、越後は入ったばかりの合同紡績をやめて伊藤忠に入る。しかし、同年齢の社員が75円から80円の給与だったのに、越後だけは40円しかもらえなかった。

それでも半世紀以上、彼は二代忠兵衛に尽くし、そして会社に尽くした。社長になっても、意識は伊藤家の子飼い社員であり、二代忠兵衛の言ったことを頭において、繊維以外の分野へ進出していき、伊藤忠を繊維商社から総合商社に変えたのだった。

面白いことに彼の座右の銘もまた、二代忠兵衛が感心した井上準之助の言葉だった。

「翁には、若い頃からいろいろと教えられたが、事業経営の話の中に、経営にとって、人格者ほど危ないものはないというのがあった。これは翁がまだ若い時、のちに蔵相になって金解禁をやった井上準之助氏から、在米中に教えてもらった言葉だと聞いたが、聖人君子というだけでは経営は難しい。信用はできても、経営の才能は別だから、それを混同しないようにということだが、大変味のある教訓だと思う。事実私の知る限りでも、どうかと思う行き方で、うまく成功している人が多くある。それなりの手腕と努力はわかるが、そこに厚かましさというか、並々ならぬ神経の太さがある。人生は運、根、鈍というが、あるいは運と横着だといえるのではなかろうか」(『私の履歴書』日本経済新聞社)

これは越後自身が厚かましさと並々ならぬ神経の太さで生きてきたことを問わず語りに開陳していると理解するべきだろう。

経営者としての彼はエネルギッシュで、関西弁で相手を圧倒した。しかし、東大を卒業した官僚的な経営者、たとえば東京電力の哲人経営者、木川田一隆とはまったく肌が合わなかったようだ。

木川田にとって商社は「商社風情がうんぬん」と軽んじられる存在であり、越後は「関西から来た前垂れ商法のおっさん」といった程度だったのだろう。

越後は瀬島龍三を抜てきし、専務に引き上げるのだが、単に実力を評価しただけではないだろう。

三井物産、三菱商事の2社を除けば商社の地位は決して高くはなかった。政財界の序列は官庁がピラミッドの上にいて、東京電力や国鉄、電電公社のような半官半民の会社が次に来る。それから鉄鋼会社と各種メーカーがあって、一番最後が商社と小売店だった。

伊藤忠社長が財界の主流にいた東大卒の政財界人と渡り合うとする。その時、幕僚として東大よりも難関だった陸士陸大をトップで卒業した元大本営参謀を引き連れていけば相手の鼻を明かすことができる。越後はそんな計算ができる男だったし、瀬島もまた履歴の価値を知っていた。