同国を巡り、HIV患者の血液を集めてくるというミッションで、3カ月ほど現地に滞在した。その途中、HIVに感染した母親の出産後に話を聞く機会があった。母親がHIV患者の場合、新生児が感染している確率は50%。すぐに赤ん坊の検査が行われた結果、幸運にも感染していないことがわかり、母親も病院のスタッフも「良かった!」と喜んだという。その話を聞いた時、「HIVを治すって大切だな。家族を幸せにできる仕事っていいな」と実感したそうだ。またHIVは貧困問題とも密接にかかわっていて、売春などによってHIVに感染してしまった貧しい人たちの姿も、目に焼き付いて離れなかった。

「ウイルスって電子顕微鏡を使わないと見えないし、日本ではHIVの患者さんを見る機会がなかったので、HIVの研究をしていても、リアルに想像しづらかったんです。だから、カメルーンで実際にHIVの患者さんと会って、その現状を知ることができたのは、自分にとってはすごく大きな経験でしたね」

速水教授のもとで修士課程2年と博士課程3年を過ごし、日本最先端のHIVワクチン開発に従事した赤畑は、「ワクチンの大切さ」を体感し、研究者になることを決意。アメリカ国立衛生研究所(NIH)やアメリカの著名ながん研究センターで働いていた先輩から話を聞き、「研究者になるなら、アメリカでやらないとな」と思うようになって、現地での仕事を探し始めた。

ちょうどそのタイミングで、その先輩から「NIHのなかにワクチン研究センターができたよ。すごく面白いところだからあたってみたら?」と聞き、就職希望のメールを送った。すると、ワクチン研究の権威で、センターの所長に就いたばかりのギャリー・ネイベルからすぐに「受け入れる」と返信が届いた。それからトントン拍子に話が進み、2002年4月、NIHのあるメリーランド州へ向かった。

大切の友人との出会いと別れ

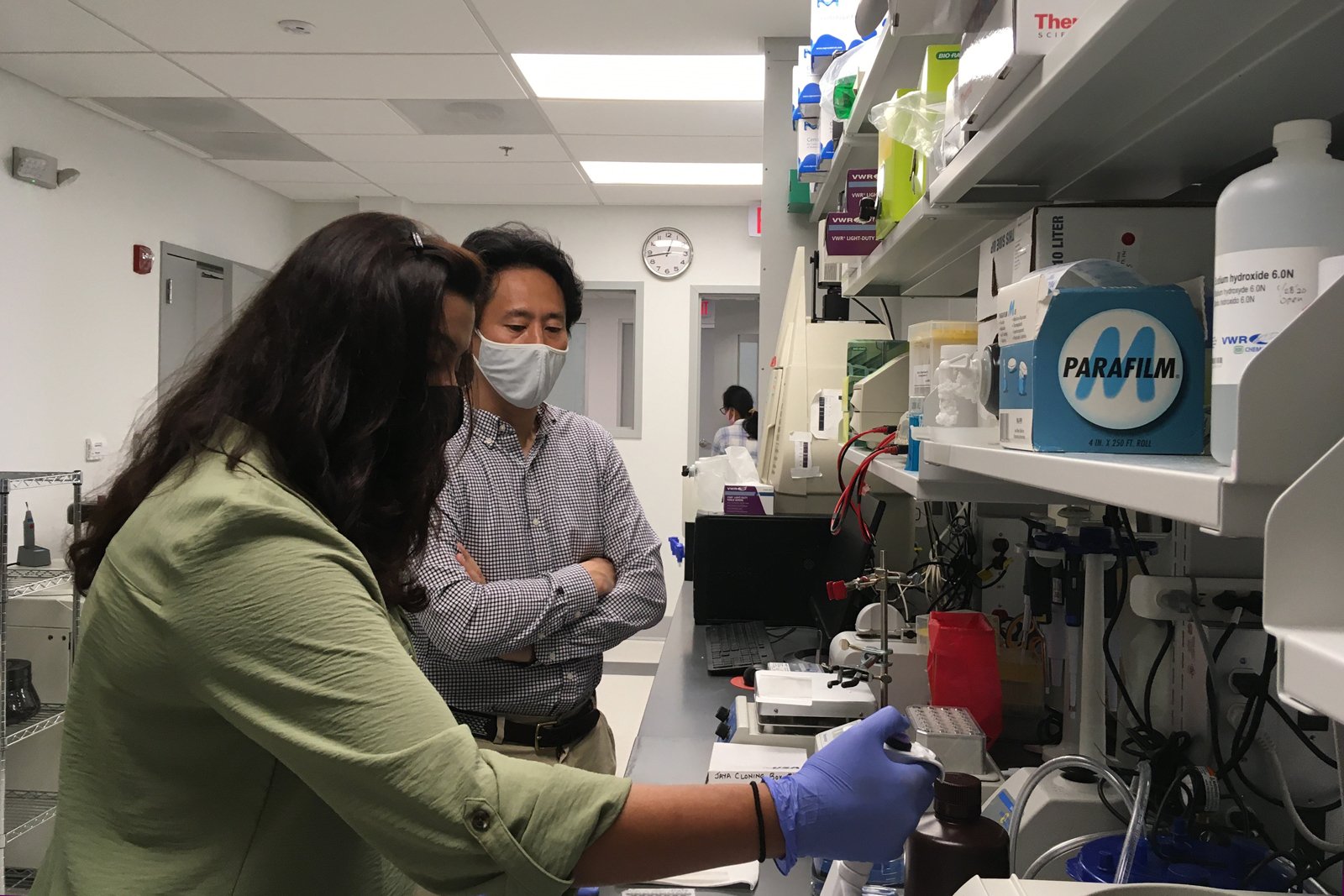

NIHのワクチンリサーチセンターとは、どのような職場なのだろうか? 赤畑は「世界中の優秀な人たちが、すごくハイレベルな研究をしているところ」と表現する。

「最先端の研究をしていて、そのなかからどんどんいい成果が出てきます。周りのレベルがとても高いので、自分の研究でなかなかいい結果が出ないと、正直、プレッシャーも感じます」

優秀な人材が集まる大きな理由のひとつは、センターの特徴にある。アメリカの大学の場合、ワクチンを開発しようにも、基礎研究までしか許されていないが、センターでは、大きく花開く可能性があると認められた基礎研究は、臨床試験に進ませることができる。センター内に臨床試験の専門チームもあり、うまくいけばワクチン開発の最短距離を走ることができるのだ。これは、研究者にとって大きな魅力だろう。