国民の富を「密かに」没収する凶悪な手法とは

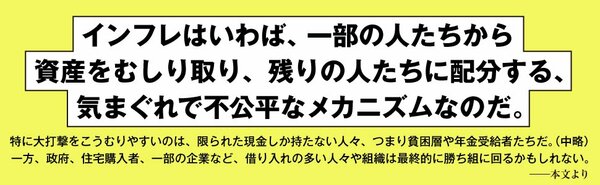

しかし、インフレは、勝ち組と負け組をずっとランダムで気まぐれに生み出す手段といえる。一言でいうなら、きわめて非民主的なプロセスなのだ。ジョン・メイナード・ケインズ(1883~1946)がヴェルサイユ条約の交渉中にこう主張した1つの理由もそこにある。

レーニンが実際にそう主張したのかどうかは、この際どうでもいい(彼の好む革命活動のやり方は、暴力と印刷機の組み合わせだったようだ。データの入手は困難だが、新生ソ連のインフレ率は天井知らずだったと思われる)。

また、民主主義国ではインフレという道を選択した政権が選挙で退陣させられる可能性がある、という事実をレーニンが正しく認識していたのかどうかは、永遠にわからずじまいだろう。

それでも、十中八九つくり話であるこのエピソードには、一抹の真実が含まれる。インフレは事実上、富に対する隠れた税金として作用し、政府財政にとっての救世主になりうるのだ。

特に影響を受けやすいのは、貯蓄を現金や低利回りの国債という形で保有する人々だ。現金や国債を持っていたところで、実物資源に対する請求権は日に日に目減りしていくだけだからだ。

逆に、政府の財政は改善していく。インフレ率が金利を上回っている(つまり、いわゆる「実質」金利がマイナスである)かぎり、既存の国債の価値は「インフレ」を続ける国民所得と比べて相対的に下落し、その国債の利払いの負担がどんどん軽くなっていくためだ。

このようなインフレを悪用した富の収奪の例は山ほどある。その多くは、政治的な目標や制約が経済的・外交的な現実とぶつかる状況と結び付いている。

第一次世界大戦後のドイツとオーストリアのハイパーインフレや、アルゼンチン歴代政府と国内外の債権者とのあいだの数十年来の闘争はその最たる例だろう。これらのエピソードの多くが明かすのは、インフレは緩和的すぎる金融政策が賃金や物価の上昇を招く単なる技術的なプロセスとは程遠いものである、という事実だ。

短期的な政治的観点から見れば、インフレは一種の逃げ道とみなすことができる。いわば、貯蓄を持つ人々に対して「こっそりと」課税する手段だといっていい。

エドマンド・ドゥ・ヴァールが著書のなかで印象深く描いているように[*2]、ウィーンのエフルッシ家(もともと黒海での穀物貿易で財をなし、西ヨーロッパに移住したユダヤ人の財閥)は、財産の大部分をオーストリア=ハンガリー帝国の戦時債券に投資し、新たな母国への愛国心を形で示した。

しかし、第一次世界大戦後、インフレによって債券が紙切れ同然になると、ウィーンのエフルッシ家はほぼ無一文になってしまう。さらに悪いことに、エフルッシ家が示した金銭的な愛国心は、1920年代になると何の価値も持たなくなった。悲劇的なことに、ヨーロッパの大部分で反ユダヤ主義が政治的に有効な選択肢となってしまったからだ。

*1 https://www.cambridge.org/core/books/abs/collected-writings-of-john-maynard-keynes/inflation-1919/840D10594658FB428E59B97CA1EB3AE5を参照[邦訳:ジョン・メイナード・ケインズ『ケインズ説得論集』山岡洋一訳、日本経済新聞出版、2021年、9ページより引用]。

*2 E. de Waal, The Hare with Amber Eyes: A hidden inheritance, Vintage, London, 2011[邦訳:エドマンド・ドゥ・ヴァール『琥珀の眼の兎』佐々田雅子訳、早川書房、2011年].