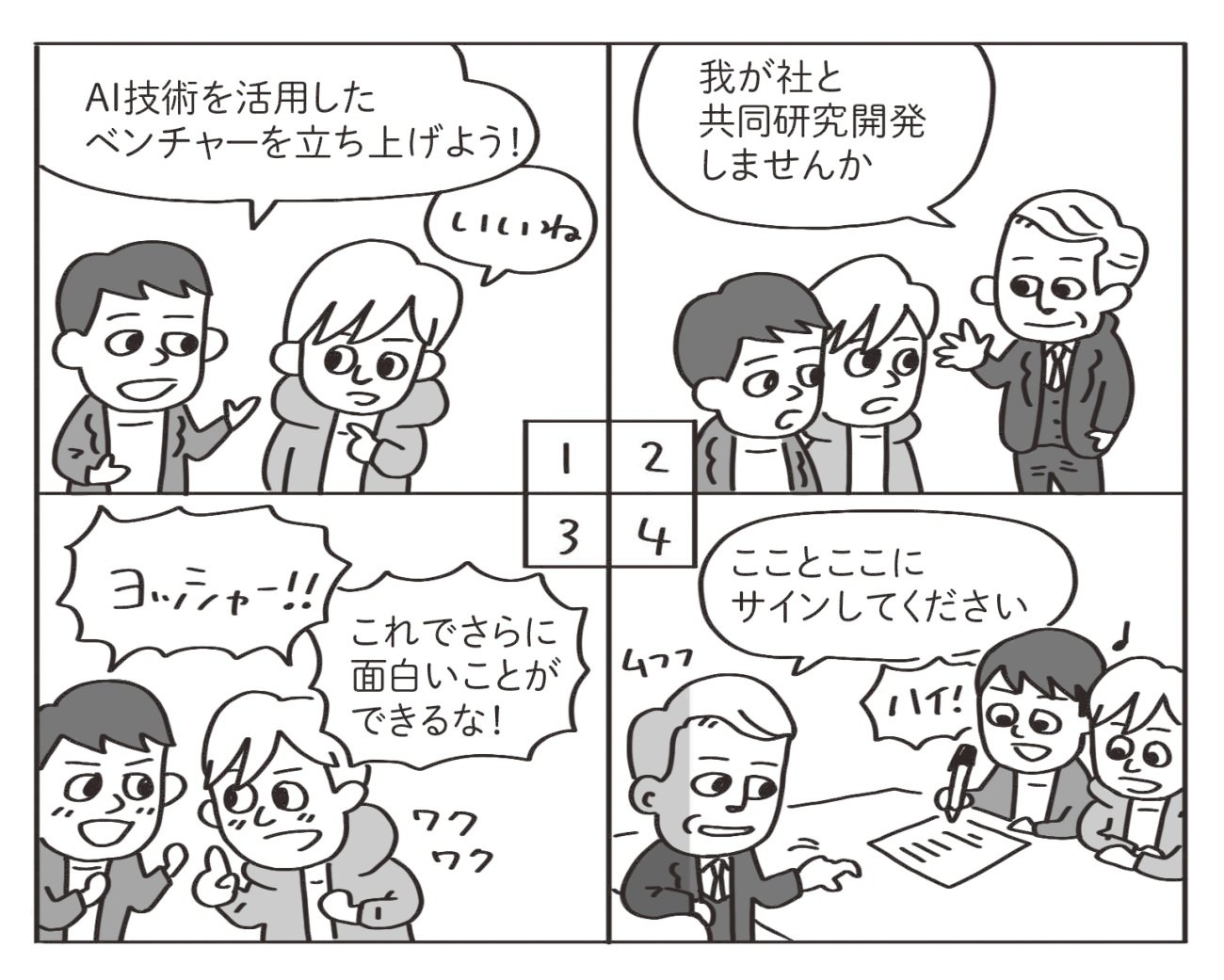

「起業家が後悔しないための本」をコンセンプトにした、『起業家のためのリスク&法律入門』が発売され、スタートアップ経営者を中心に話題を呼んでいます。実務経験豊富なベンチャーキャピタリストと弁護士が起業家に必要な法律知識を網羅的に解説した同書より、“スタートアップあるある”な失敗を描いたストーリーを抜粋して紹介します。第11回のテーマは「契約書の審査」です。(執筆協力:小池真幸、イラスト:ヤギワタル)

大企業が共同開発研究を持ちかけてきた!

まさか自分が起業家になるなんて、思ってもみなかった。幼い頃から、人と関わることは大の苦手。休み時間も、みんなが校庭に出てドッジボールをする中、教室で本を読んでいるような、とても内向的な少年として育った。

でも、その分、ゲームやコンピュータは大好きだった。学校の勉強もそっちのけで、だんだんとパソコンの自作までにものめり込んでいって、簡単なアプリも趣味で開発してしまうような高校生になった。

もっと情報技術の面白さを探求したい──そのために、大学で情報技術の研究に取り組みたい気持ちが芽生えた。はじめて学校の勉強に向き合うことにして、必死になって受験勉強に取り組んだ。

結果、有名大学の理工学部に合格。情報科学の分野をリードする教授の研究室に入り、寝食も忘れて研究にのめり込んだ。

気づけば、修士課程も終わろうとしていた。このまま博士号を取り、研究者としての人生を歩むつもりだった。しかし、そんな僕の前に、思いもよらない選択肢が現れた──起業だ。

折しも、「AI」や「機械学習」という言葉がメディアを賑わせていた時期。僕が専門にしていた研究は、たまたまそうしたジャンルに分類されるようなものだった。いくつかのスタートアップでインターンをしていて、ビジネスに詳しい研究室の友人から、AI技術を活用した事業を手がけるスタートアップの設立に誘われたのだ。

「自分が研究してきた技術が、実社会にどんな影響を与えられるのか、少し腕試ししてみるのも悪くないかもしれない」。そう思った僕は、共同創業者として起業。研究室のネームバリューもあいまって、徐々に引き合いが増えていき、気づけばビジネス誌の「期待のAIスタートアップ」特集に取り上げられるまでにもなっていた。

博士課程には進んだものの、研究そっちのけで、事業にのめり込んでいた僕の前に、再び転機が訪れた。誰もが知っている、あの有名な大手メーカーが、共同研究開発を持ちかけてきたのだ。

僕らが夢中で作ってきた事業に、億単位の企業価値がついた。さらに、この企業の資金やリソースを活用すれば、もっと面白い研究開発や事業にだって取り組める。テンションが上がらないはずがなかった。

天にものぼるような気持ちになった僕たちは、すぐに共同研究開発契約を結ぶことを決めた。正直、契約についての細かい知識はなかったが、一応ざっとだけ目を通して、意気揚々と契約書にサイン。

念のため弁護士に相談することも頭をよぎったが、必要ないと判断した。僕たちの仕事は、技術力をふんだんに活かした、革新的な事業をスピーディーにつくり出すことだ。契約なんかに時間やお金、労力をかけている余裕はない。

起業家として新たなフェーズに突入することがひしひしと感じられ、完全に舞い上がっていた。

「こんなはずじゃなかった」──それから1年半。僕たちは、深い絶望の淵に叩き落とされていた。

大手メーカーと提携して、そのリソースも活かしてさらに事業を拡大していった僕たちは、ますますメディアの注目を集め、ベンチャーキャピタルからの投資相談も頻繁に来るようになった。幸運にも、考え方がフィットし、僕たちのことをよく理解してくれるベンチャーキャピタルに出会い、投資を受けることを本格検討しはじめる。

デューデリジェンスを進める段になり、大手メーカーとの共同研究開発の契約書をベンチャーキャピタル側の弁護士に提出したところ、驚くべき事実がわかったのだ。

「これは大変な契約書ですね……10年間の競業禁止、損害賠償の免責が一方的に存在しています。損害賠償や情報開示、中途解約など、片面的な義務や権利もたくさん入っている。何よりひどいのは、知的財産権がすべて、相手側の企業に移転されていますね」

なんと、共同研究開発と言いながら、実質上は大手企業による搾取に近いかたちの契約だったのだ。これでは、投資はおろか他社との協業も満足に進められない。端的に言って、“詰んで”しまったのだ。

結局、大手メーカーとの契約をまき直すことになった。しかし、こちらの要望に素直に応じてくれる可能性は低く、かなり長期戦かつ泥仕合になることが予想される。これではせっかく勢いに乗っている事業も、ストップせざるをえない。

あのとき、しっかりと専門家にレビューしてもらったり、もっと慎重に判断したりしていれば──完全に、後の祭りだった。