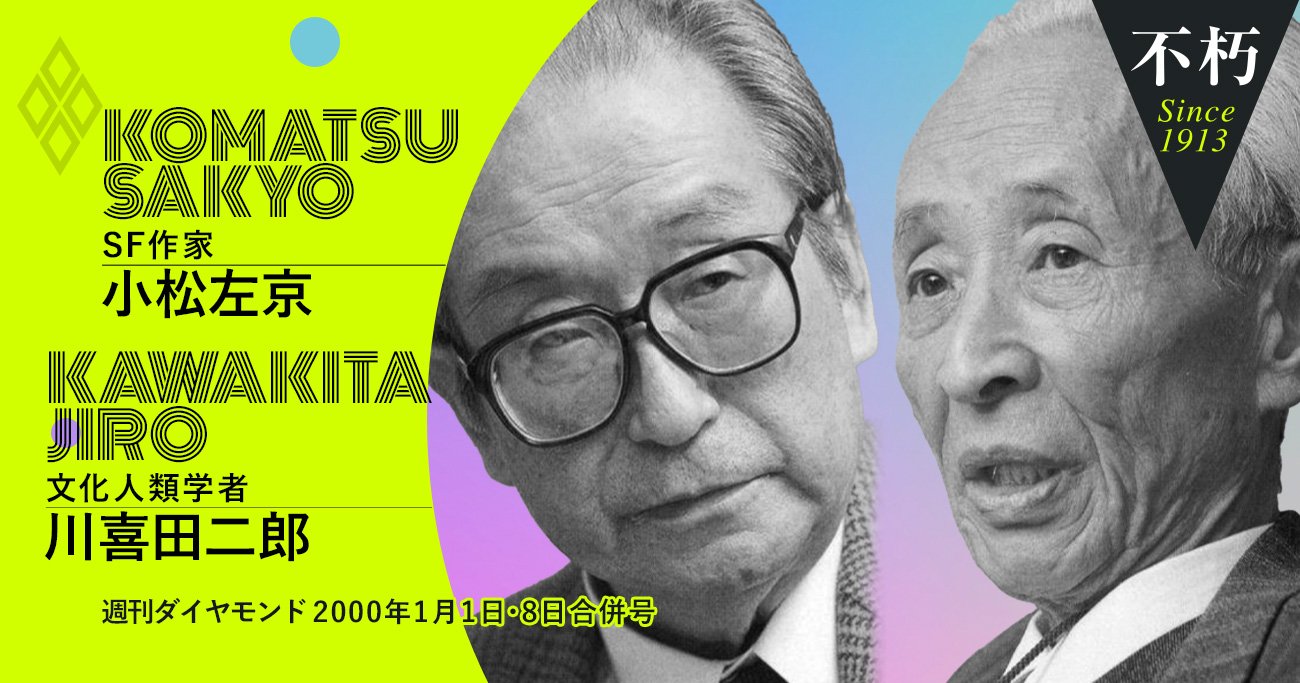

今回は「週刊ダイヤモンド」2000年1月1日・8日合併号に掲載された、川喜田二郎(1920年5月11日~2009年7月8日)と小松左京(1931年1月28日~2011年7月26日)の対談を紹介する。20世紀最後の年に、来る21世紀がどんな時代になるかを語ったものだ。川喜田は文化人類学や民族地理学の第一人者で、情報整理法である「KJ法」の生みの親でもある。小松は1962年のデビュー以来、『復活の日』『日本沈没』など広範な知識に基づく作品を数多く生み、SF界をリードしたSF作家である。

対談の中で2人は、まずは次代を見通すための「科学の方法論」について語り合う。そして対談の後段では、21世紀の国際関係や文明の衝突、そして世界秩序の変遷に言及し、2000年時点で「米国と中国の覇権争い」について、的確な洞察を行っている。

中国がWTO(世界貿易機関)に加盟したのは01年12月のことで、当時は、中国の台頭が徐々に世界に認識されつつあった時期だ。米中関係は依然として「戦略的パートナーシップ」といった建前の下で協調が模索されていた。しかし、対談の中では「エスノセントリズム(自民族中心主義)」が文明間紛争を引き起こす可能性に言及しつつ、具体的に米中の覇権争いを例示しているのだ。

現在、米中関係は貿易摩擦から始まり、ハイテク覇権争い、台湾問題、南シナ海の軍事的緊張といった多層的な対立へと発展している。これはまさに、2人が危惧した21世紀における「伝統の尊厳」と「エスノセントリズム」による衝突で生じるリスクが現実化した例といえるだろう。特に、対談で指摘されたように「第3次世界大戦には至らないが、激しい対立が続く」という見立ては、現在の「新冷戦」とも呼ばれる状況を的確に言い当てている。

この対談が行われた2000年当時は、冷戦終結後の「一極支配」ともいわれた米国の覇権が盤石に見えた時代でもあった。その時点で米中の対立を長期的な潮流として見通していたことは、まさに慧眼というほかない。

また、小松の「自然や地球が人間の生き方の教師になるかもしれない」という指摘は、環境問題の深刻化と、それを巡る国家間の対立が一層重要性を増している状況も予見している。実際、気候変動対策やエネルギー政策を巡る米中の協力・対立は、単なる経済・軍事の競争とは異なる、21世紀的な覇権争いの新たな形として浮上している。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

対談の中で2人は、まずは次代を見通すための「科学の方法論」について語り合う。そして対談の後段では、21世紀の国際関係や文明の衝突、そして世界秩序の変遷に言及し、2000年時点で「米国と中国の覇権争い」について、的確な洞察を行っている。

中国がWTO(世界貿易機関)に加盟したのは01年12月のことで、当時は、中国の台頭が徐々に世界に認識されつつあった時期だ。米中関係は依然として「戦略的パートナーシップ」といった建前の下で協調が模索されていた。しかし、対談の中では「エスノセントリズム(自民族中心主義)」が文明間紛争を引き起こす可能性に言及しつつ、具体的に米中の覇権争いを例示しているのだ。

現在、米中関係は貿易摩擦から始まり、ハイテク覇権争い、台湾問題、南シナ海の軍事的緊張といった多層的な対立へと発展している。これはまさに、2人が危惧した21世紀における「伝統の尊厳」と「エスノセントリズム」による衝突で生じるリスクが現実化した例といえるだろう。特に、対談で指摘されたように「第3次世界大戦には至らないが、激しい対立が続く」という見立ては、現在の「新冷戦」とも呼ばれる状況を的確に言い当てている。

この対談が行われた2000年当時は、冷戦終結後の「一極支配」ともいわれた米国の覇権が盤石に見えた時代でもあった。その時点で米中の対立を長期的な潮流として見通していたことは、まさに慧眼というほかない。

また、小松の「自然や地球が人間の生き方の教師になるかもしれない」という指摘は、環境問題の深刻化と、それを巡る国家間の対立が一層重要性を増している状況も予見している。実際、気候変動対策やエネルギー政策を巡る米中の協力・対立は、単なる経済・軍事の競争とは異なる、21世紀的な覇権争いの新たな形として浮上している。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

サイエンスの方法論について

根本的に考え直す必要がある

小松 川喜田先生は以前、「20世紀におけるナショナリズムの慌ただしい流行は……」という趣旨の発言をなさったことがある。僕はそれを聞いて「そうか、ナショナリズムは人類にとって運命的なものではなく、近代の単なる流行にすぎないのか」と非常に重要なヒントになった。

2000年1月1日・8日合併号より

2000年1月1日・8日合併号より

川喜田 そうでしたか。

小松 来世紀以降の世界共通の課題を考えるために、そもそも西洋文明かアジア文明か、という相対的な考え方ではなく、それぞれが自己武装を解いてみる必要がある。

ざっとこの1000年を振り返ってみると、西洋文明は15~16世紀の大航海時代から帝国主義時代にかけて卓越し、それを産業革命が後押しした。一方でそれ以前から、中国文明やペルシャ文明、インド文明など、一つのフォーマットが出来上がっていた。人間や教育の価値基準、人生や組織の理想といったものです。

18世紀以降に、そうしたものが周辺ではなく中央でぶつかり始めた。どちらが正しいか、ということだが、これを追求していくと激しいクラッシュが待ち受けている。そこで地域や民族でまとまってよしとしていたんですね。

ところが、1991年のソビエト連邦の崩壊、つまり「自由主義」対「共産主義」の決着がついて以降、そんなことを言ってられなくなってきた。

西洋文明やアジア文明といった相対的なものではなく、みんな一度自己武装を解いて、将来の人類文明を考える必要がある。そのためのデータはすでに人類の手に入っているのではないでしょうか。