プレゼン資料は、「読ませるもの」ではありません。“込み入った話”を言葉だけで伝えようとすると、どうしてもまどろっこしい表現になり、非常にわかりにくい説明になりがちです。そんな時に必要なのは、伝えるべき内容の「本質」を、直観的に理解できるように「図解化」する技術。プレゼン資料は「見せるもの」なのです。そこで、累計40万部を突破した『社内プレゼンの資料作成術』シリーズの著者で、ソフトバンク在籍時には孫正義社長に直接プレゼンをして「一発OK」を次々と勝ち取った実績を持つ前田鎌利さんと堀口友恵さんに、プレゼン資料を「図解化」する技術を伝授していただきます(本連載は『プレゼン資料の図解化大全』から抜粋・編集してお届けします)。

写真はイメージです。 Photo: Adobe Stock

写真はイメージです。 Photo: Adobe Stock

「面倒くさいプレゼン」はNG

「どのようなプレゼンをするか?」について考えるうえで、絶対に忘れてはならないのは「相手の立場になって考える」ということです。

社内プレゼンであれば、上司などの決裁者から「GOサイン」を勝ち取ることが目的であるように、プレゼンとは、「相手に意思決定してもらう」「相手に動いてもらう」ために行うものです。そのためには、こちらが「伝えたいこと」を表現するのではなく、「どう伝えたら相手に理解・納得してもらえるか?」という“相手の目線”で考え抜くことが求められるのです。

そして、その際に真っ先に考えなければならないのは、「相手の時間を奪わない」「プレゼン内容を理解するのに、相手にできるだけ負担をかけない」ということです。

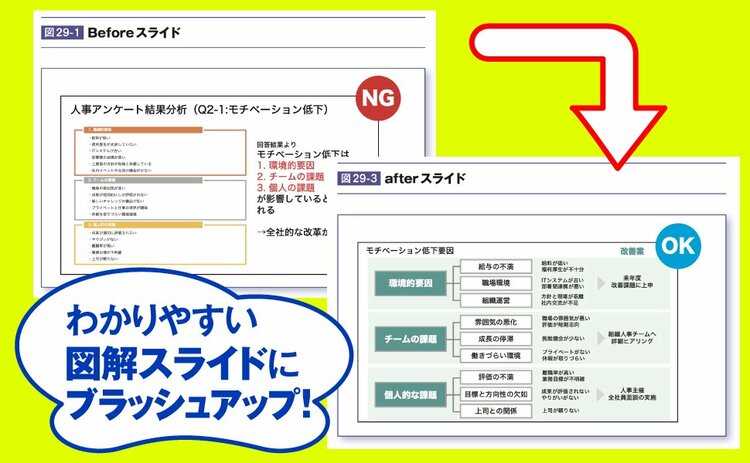

誰だって「面倒くさいこと」「無駄な労力」を強いられるのは嫌いです。ですから、文字量が多いスライドをずらずら並べるといった、やたらと情報量の多いプレゼン資料を作ったら、その時点で失敗がほぼ確定すると言っても過言ではありません。

そのような失敗を避けるためには、とにかく「シンプルでわかりやすいプレゼン資料」を作ることに徹することが大事。そして、そのようなスライドをつくる上で、頼もしい武器となるのが「図解化」のスキルなのです。

プレゼン資料は「見せる」ものである

「図解」とは、辞書にあるとおり、「図を用いて解き示すこと」「図で説明すること」「図を使って説明を補うこと」といった意味です。

私なりに言い方を換えると、「図解とは、あるものとあるものとの間に存在する関係性を図で表現すること」ということになります。

関係性には、因果関係、相互関係、対立関係、論理の流れ、順番、変化、比較・対比、マッピングなどさまざまなものがありますが、ちょっと込み入った関係性を文章で伝えようとすると、非常にまどろっこしい表現になります。そんなときには、その関係性を図解で示せばほんの数秒で把握することができます。

わかりやすい例で言えば、道順がそうです。

自宅から最寄りの駅までの道順を言葉で伝えようとすれば、「家を出たら左に曲がって、120m進んでコンビニのある角を右折して……」などと面倒くさい説明になりますが、地図をペタッと貼り付けて、自宅と駅にマーキングを付け、道順を辿るように線を書き込んだら、一瞬で理解することができます。

これと同じ原理で、ビジネス・プレゼンにおいてしばしば出てくる、ちょっと込み入った内容をわかりやすく伝えるためには、「図解化」によって視覚的に表現するスキルが非常に重要になるわけです。

1枚の「図解」で“込み入った内容”を伝える

例えば、【図1-1】をご覧ください。

これは、新商品の製造委託先の選定に関するプレゼンを文章で書き綴ったものです。ちょっと込み入っていて、何が言いたいかを読み解くのに少々手間取るのではないでしょうか。

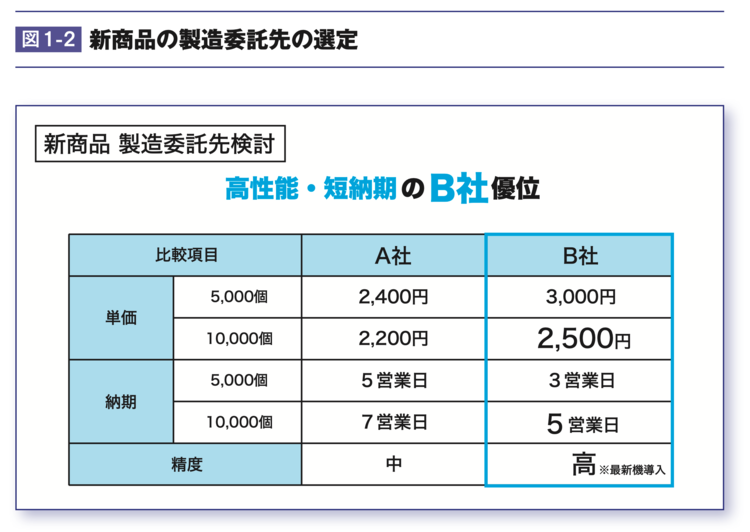

ところが、これを【図1-2】のように「図解化」するとどうでしょうか?

キーメッセージで「B社が最適」と結論を明記したうえで、A社とB社の特徴を一覧できるように図解化。この図解を指し示しながら、口頭で【図1-1】の概要を説明すれば、相手(決裁者)は「無駄な労力」をかけずに、内容を把握することができるはずです。

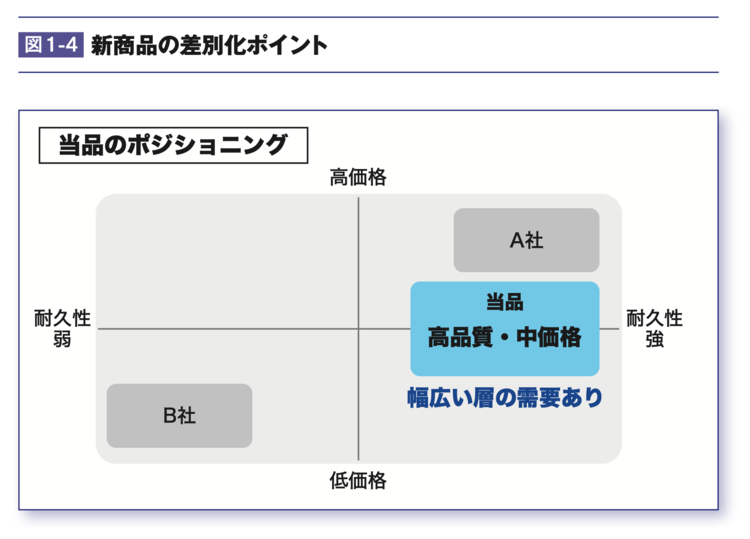

図解で「差別化ポイント」が一瞬でわかる

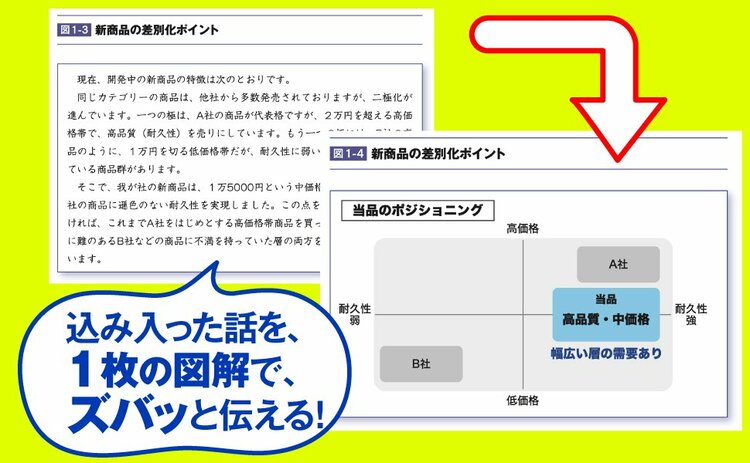

もうひとつ、具体例を見ておきましょう。

【図1-3】は、先ほどの新商品の、他社商品との差別化ポイントについて説明するプレゼンです。

これも、文章で表現すると、読み解くのがまどろっこしく感じますよね。では、これをどのように「図解化」すると、わかりやすくなるでしょうか? みなさんも、ぜひ頭の中でイメージしてみてください。

私たちならば、【図1-4】のように、マトリックス上に商品群をマッピングしたスライドを用意します。

縦軸に値段、横軸に品質(耐久性)を置いて、「高価格・高品質」な商品群(A社)と「低価格・低品質」な商品群(B社)をマッピング。両者の間に存在する「空白」の中の、「中価格・高品質」のゾーンに、自社の新商品を配置することで、視覚的に「新商品のポジショニング」を表現するのです。

そして、この図解スライドを見せながら、【図1-3】の概要を口頭で伝えれば、プレゼンを聞いている人々は瞬時に、新商品の訴求ポイントを理解してくれるに違いありません。

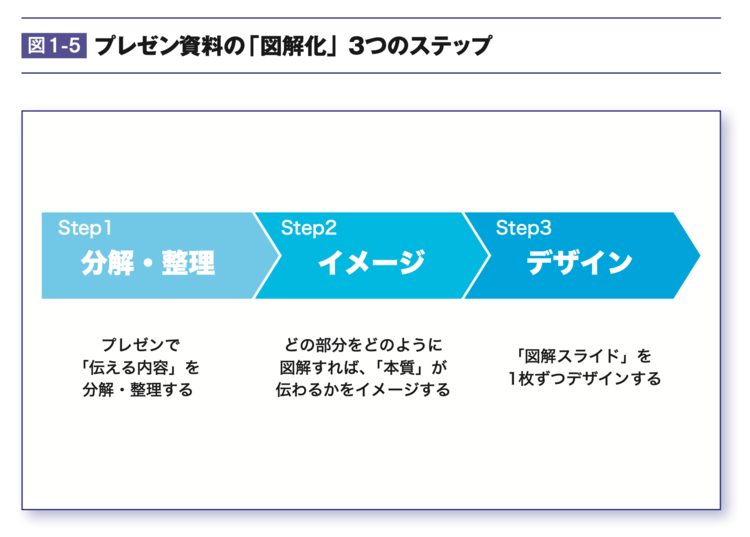

いきなり「図解化」に取り掛かってはいけない

このように、ビジネス・プレゼンで頻出する“ちょっと込み入った話”は、「図解化」することでわかりやすく伝えることが可能になるケースがたくさんあります。

ただし、プレゼン資料をつくるときに、手当たり次第に「図解化」しようとしてはなりません。

いきなり1枚1枚のスライドをつくり込もうとするのではなく、まず初めに、プレゼンする内容全体を「分解・整理」したうえで、どのようなロジック展開・ストーリー展開でプレゼン資料を構成するのかを考えることが不可欠です。

そして資料の全体構成を組み立てながら、「この部分で伝えるべき本質は何か」、「この部分とこの部分は図解化した方がいい」、「この部分は、こういう図解にした方がいい」といったことを見極めていく。

こうしたプロセスを経て、プレゼンの全体像が明確になってから、1枚1枚のスライドをつくり込んでいくのです(図1-5参照)。

(本稿は、『プレゼン資料の図解化大全』より一部を抜粋・編集したものです)

1973年生まれ。ソフトバンクモバイルなどで17年にわたり移動体通信事業に従事。ソフトバンクアカデミア第一期生に選考され、プレゼンテーションにおいて第一位を獲得する。孫正義社長に直接プレゼンして幾多の事業提案を承認されたほか、孫社長のプレゼン資料づくりも数多く担当。2013年12月にソフトバンクを退社、株式会社固を設立して、プレゼンテーションクリエイターとして独立。2000社を超える企業で、プレゼンテーション研修やコンサルティングを実施。ビジネス・プレゼンの第一人者として活躍中。著書に『【完全版】社内プレゼンの資料作成術』『プレゼン資料のデザイン図鑑』『パワーポイント最速仕事術』(すべてダイヤモンド社)など。

堀口友恵(ほりぐち・ともえ)

埼玉県秩父市生まれ。立命館大学産業社会学部卒業後、ソフトバンクへ入社。技術企画、営業推進、新規事業展開などを担当する中で、プレゼンの経験と実績を積む。2017年に株式会社固へ転職し、スライドデザイナーとしての活動を始める。企業向け研修・ワークショップの担当や大学非常勤講師のほか、大手企業などのプレゼンのスライドデザインを担当し、のべ400件以上の資料作成やブラッシュアップを手がける。前田鎌利著の『プレゼン資料のデザイン図鑑』『パワーポイント最速仕事術』のコンテンツやスライドの制作にも深く関わった。ITエンジニア本大賞2020プレゼン大会にて、ビジネス書部門大賞・審査員特別賞を受賞。小学生向けのオンライン講座「こどもプレゼン教室」を運営し、子どもたちのプレゼンスキルアップの支援も行っている。