昨秋(2024年)の衆議院議員選挙で少数与党政権となった日本、再びトランプ大統領が政権を奪取した米国、先行きの政策不確実性が強まるドイツ・フランス、政権交代の可能性が強まる韓国……。世界レベルの政治的変革を伴いつつ、より大きなうねりとなって私たちの眼前に迫っている。

2022年10月に設立したPwC Intelligenceは、2024年4月に第1弾『経営に新たな視点をもたらす「統合知」の時代』(ダイヤモンド社)を上梓した。続く今回の第2弾『世界の「分断」から考える 日本企業 変貌するアジアでの役割と挑戦』では、アジアをテーマに「統合知」の実践を試みた。第1弾のなかで強調した、複数の専門領域からの視点を「統合知」として意思決定に役立てていくことの重要性は、ますます強まっていると言える。

本連載の第1回は、書籍『世界の「分断」から考える 日本企業 変貌するアジアでの役割と挑戦』の『序章:「分断」から考える世界の行方、日本が進む道』および『第9章:アジアでつながり、新たな価値の創出へ』(弊社 桂憲司と山本浩史、片岡 剛士の鼎談)より抜粋し、お伝えする。

分断の先に見える2つのシナリオ

「分断」の先には、「グローバル化が終焉しブロック化が進むシナリオ」と「グローバル化が温存され、多極化が進むシナリオ」の2つのシナリオが考えられる。

まず、「グローバル化終焉のシナリオ」では、地政学的対立の激化を伴いつつ、国際政治の分断と経済の分断とが同時並行的に進む形で進展していくと予想される。グローバル化の終焉は、経済活動や日々の生活に必要なエネルギーを海外からの輸入に依存しており、企業が得る経済的利益の多くが海外への輸出ないし現地生産を通じた直接供給により賄われ、国内需要の担い手である人口が少子高齢化の進展により減少することが見込まれている国、つまり、日本のような国にとって深刻なダメージをもたらすことになる。

世界経済全体では対立が深刻化し、非効率な経済システムが温存され、世界が一致協力して課題解決を図る政治的な枠組みは失われる。さらに様々な技術革新が困難となり、技術革新が生じてもその恩恵に世界各国の人々が浴することが難しくなる。気候変動、テクノロジーによるディスラプション、人口動態の変化といった今後想定される環境変化の負の影響を世界はまともに受けることになる。産業革命というきっかけがグローバル化というエンジンを伴って急速に経済の規模を拡大させたのが、18世紀以降の世界経済の姿である。グローバル化が終焉することは、こうした経済規模の拡大の流れが逆回転すること、つまり、停滞を意味するのである。

一方、「グローバル化温存のシナリオ」では、米国の潜在的な力は温存されるが、中国は世界経済のヘゲモニーを握ることは難しく、代わりにインドが台頭し、人口面で見た経済活動の重心は南アジアやアフリカ諸国に移っていくと予想される。

こうした変化はグローバル化の終焉ほど深刻な影響をもたらさないにしても、現在、中所得新興国ないし低所得途上国が全要素生産性(TFP)の停滞に陥っており、その背景には各国の規制や非効率な政治体制が寄与している可能性を念頭に置くと、楽観視は禁物である。

地理的にアジアに属し、アジアのなかで工業国としての地位をいち早く確立し、第2次世界大戦後の高度成長を経て世界第2位の経済大国まで登りつめた日本の経験は、近隣のアジア諸国の雁行的な経済成長を生み出す原動力のひとつとして機能した。日本経済はようやく30年来の長期停滞を乗り越える兆しが見えつつある。世界を形成する軸が変化する兆しが見える今、日本はアジアにおける戦略的地位を活かしつつ、科学技術、環境問題、多国間の協定・枠組み形成などで主導的な役割を果たすことが期待されているのである。

2025年という節目

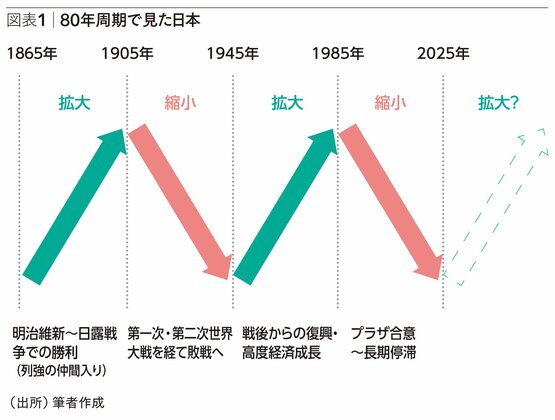

近代以降の日本経済・社会を見ていくと、日本の経済・社会がおおむね80年周期で循環的に変化しているように思われる。今年(2025年)から80年前というと1945年になる。そして1945年の80年前は1865年だ。図表1は1865年、1945年、2025年という3つの時期をとり、さらに80年周期の間をとった時期を書き込んで出来事を整理したものだ。

アナロジーに従えば、縮小期は終わりを迎え、2025年以降、日本は再びの拡大期に突入することが予想される。拡大期に突入する日本は主体的に世界とかかわり、世界経済の成長に寄与することが求められている。

日本が世界経済の成長に主体的に寄与するにあたっては、世界の分断化を止め、世界の軸がアジアやアフリカ地域へと移っていく可能性を見据えつつ、国際協調への貢献が必要となる。問題はどのような形で具体的に貢献することが可能かということであり、それが本書の主題のひとつである。