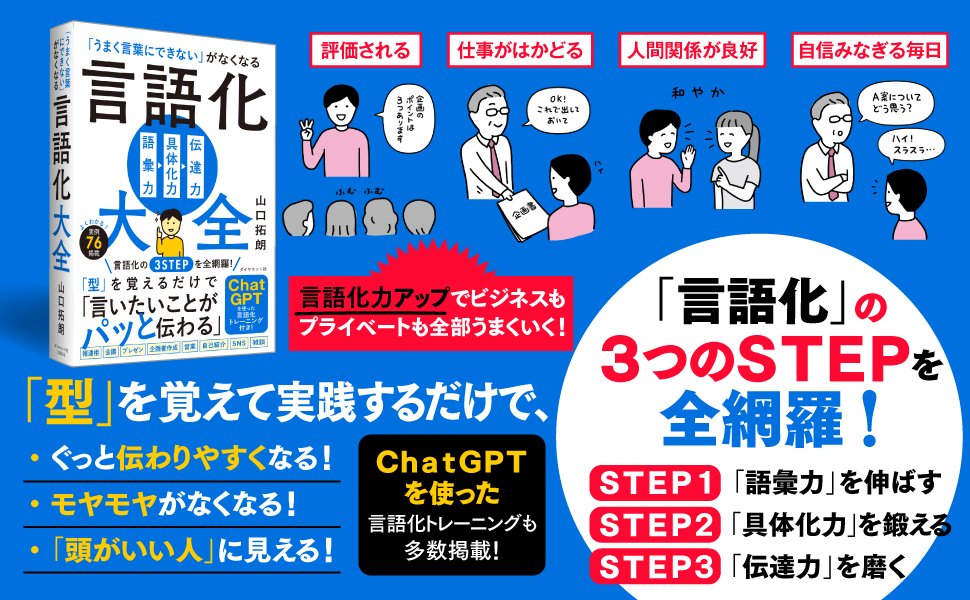

「三省堂 辞書を編む人が選ぶ 今年の新語2024」で「言語化」が大賞に選ばれるなど、「言語化」という言葉を耳にすることが増えた。「とっさの質問にうまく答えられない」「『で、結局、何が言いたいの?』と言われる」「話し方やプレゼンの本を読んでも上達しない」……。そんな悩みを持つ方は、言語化の3要素である「語彙力」「具体化力」「伝達力」のどれかが欠けていると指摘するのは、文章や話し方の専門家であり言語化のプロである山口拓朗氏。本連載では、話題の書籍「『うまく言葉にできない』がなくなる言語化大全」の著者・山口拓朗氏が、知っているだけで「言語化」が見違えるほど上達するコツをご紹介していきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

言語化の過程で特に大事なのは解像度を高める「具体化」

言語化とは、頭の中にある考えや情報、感情などを適切な言葉にして表現することです。この言語化がうまいかヘタかによって、相手に伝わる・伝わらないが決まります。

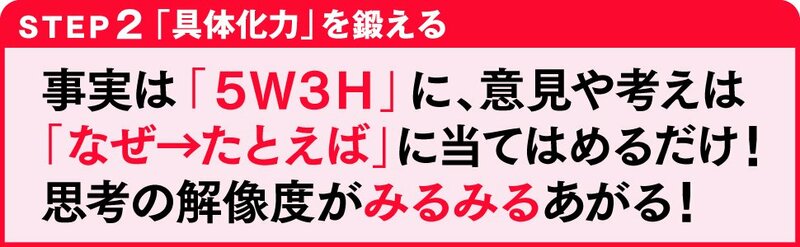

たとえば、仕事で意見を伝えるとき、「これ、いいと思います」と漠然と言うだけでは、相手はピンと来ないかもしれません。しかし、「このアイデアはAの課題を解決し、Zのメリットを生み出すために有効です。来週から試験的に実施してみます」と具体的に伝えることで、相手の理解度は格段に高まります。

言語化力を高めたいのであれば、ふだんから「抽象と具体を行き来する意識」を持つことが大切です。とくに重要なのが、情報の解像度を高める「具体化」です。たとえば、仕事で自分の考えや意見を伝えるとき、具体的な事例や詳細を交えることで、相手により伝わりやすくなります。

一方で、話が具体に寄りすぎた時は、抽象度を高めてまとめる配慮も必要。言語化が得意な人ほど、この「抽象と具体」の行き来がスムーズです。話が抽象的すぎるとすぐに具体化し、具体的な話が続いたら抽象化(要約)してまとめる、という具合です。

言語化力は一朝一夕に身につくものではありませんが、意識的にトレーニングすることで、誰でも確実に伸ばすことができます。ふだんから抽象と具体を行き来する意識を持ち、積極的に言語化していきましょう。

私の著書「言語化大全」では言語化を3ステップにわけて紹介していますが、その2つめのステップとして「具体化」のやり方を、細かく解説しています。

*本記事は、「『うまく言葉にできない』がなくなる 言語化大全」の著者・山口拓朗氏による書き下ろしです。