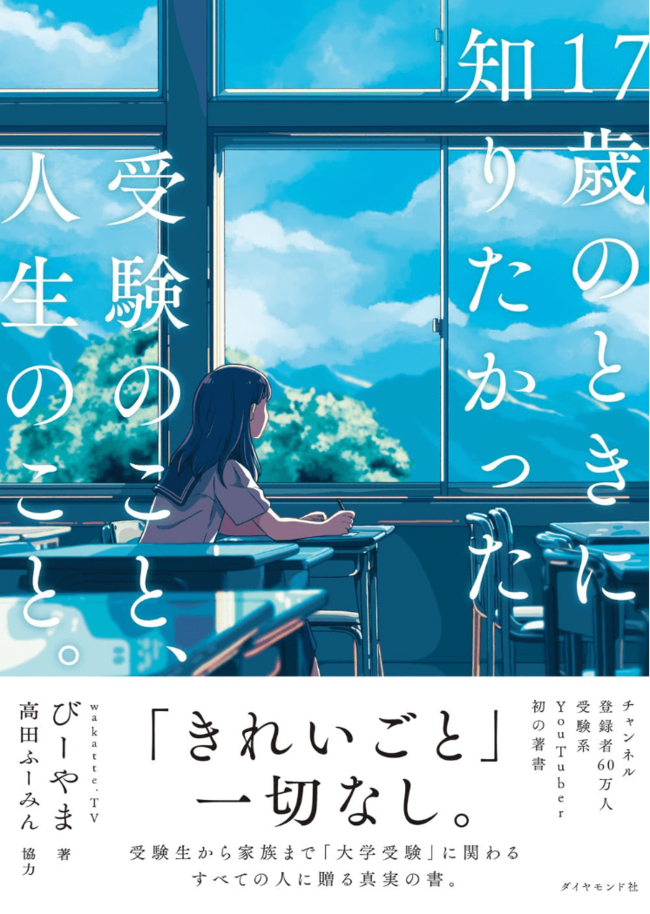

高学歴と低学歴の決定的な違い

――学歴の中でも「高学歴」と「低学歴」という言葉がそれぞれありますが、両者の違いはどこにあるのでしょうか。大卒という意味では同じものだと思うのですが。

びーやま:答えるのがむずかしい質問ですね。ですが、批判を恐れずに言うと、両者の違いは「自分の置かれている状況への理解力」と「そこで必要な対応力」だと思います。

こういった話をすると大体「学力だけの差だ!」とか「低学歴の人のなかにも地頭のいい人はいる!」とかいう人がいるんですが、そんなことはありませんし、普通に高学歴な人のほうが地頭もいいです。

――詳しく聞かせていただいてもいいでしょうか。

びーやま:社会にはさまざまな構造やルールが存在すると思うのですが、高学歴の人はその構造を理解するのがめちゃくちゃ早い印象があります。

たとえば、高学歴になる人は。高校生のときに将来の夢がまだ決まっていないとして、「とりあえずいい大学行くか、なぜならそのほうが選択肢を広いまま考えられるし、社会では学歴で人は判断されるっぽいしな」と合理的に考えています。加えて、そのなかで今自分がすべきことは勉強だと判断ができます。

ですが、低学歴の人たちは「自分は不当な評価をされている」ということが最初に来がちです。「学歴だけで人を判断するな!」「自分はやればできるんだ!」と、自分はなにもせずに、はなから他人のせいにしてしまうのです。

仮に本当にその人が優秀なのだとしたら、それは今の社会に伝わるように表現しなければいけないですし、そのための努力をしなければいけません。

このように、「社会の構造のなかで自分が変わっていくのか、社会の構造に対して文句を言うのか」というスタンスのところで、高学歴か低学歴かの差は出ると思います。少なくとも高学歴の人たちは、現状の社会の構造に則って、そのなかで自分が得をするためにはどうしたらいいのかを自然と考えているように思います。

その意味では、そういったことを理解してから大人になることは非常に重要だと思いますし、受験生には大学受験を通して多くのことを学んでほしいと思います。

ただ、最後に付け足すとするならば、偏差値上では高学歴と低学歴の差は出ますが、本人が努力をして、その大学に胸を張れるならそれが一番いいことだと思います。

そういった選択ができる人は、仮に偏差値上は低くとも、自分に意識を向けられるので、結果として高学歴の人と同じような思考であることが多いからです。

いずれにしても中途半端な進路選択はその後に大きく影響を与えるので、注意してほしいと思います。

――ありがとうございました。

教育痛快バラエティ番組・YouTube『wakatte.TV』のツッコミ担当。早稲田大学教育学部卒。高校時代の偏差値は37だったが、1年間の浪人を経て早稲田大学に入学。大学時代は起業・自主退学・復学など、さまざまな経験をしたのち、大学受験のすばらしさに気づき現在に至る。甘いルックスと鋭いツッコミ(たまにポンコツ)で視聴者の心を掴んでいる。決め台詞は学歴モンスターの相方・高田ふーみんを制止する「ヤメロオマエ」。

高田ふーみん[協力]

教育痛快バラエティ番組・YouTube『wakatte.TV』にて「学歴至上主義」を貫く学歴モンスター。京都大学経済学部中退(現役合格)。学歴を絶対の価値基準とする偏った思想を持つヒール役として受験生や大学生を中心に人気を博している。決め台詞は「Fランやないか」。