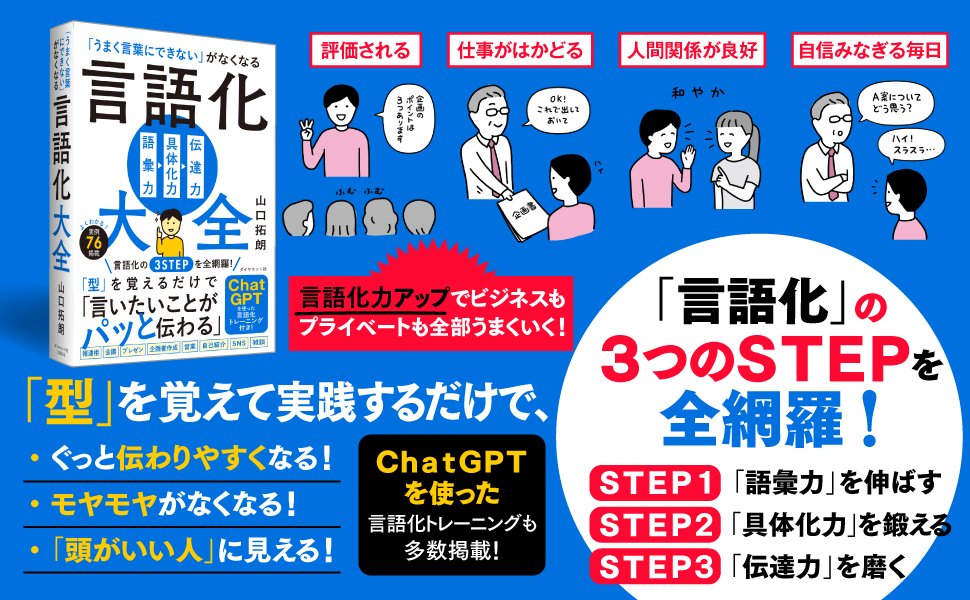

「三省堂 辞書を編む人が選ぶ 今年の新語2024」で「言語化」が大賞に選ばれるなど、「言語化」という言葉を耳にすることが増えた。「とっさの質問にうまく答えられない」「『で、結局、何が言いたいの?』と言われる」「話し方やプレゼンの本を読んでも上達しない」……。そんな悩みを持つ方は、言語化の3要素である「語彙力」「具体化力」「伝達力」のどれかが欠けていると指摘するのは、文章や話し方の専門家であり言語化のプロである山口拓朗氏。本連載では、話題の書籍「『うまく言葉にできない』がなくなる言語化大全」の著者・山口拓朗氏が、知っているだけで「言語化」が見違えるほど上達するコツをご紹介していきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「想定質問集」は日常生活でこそ、活かせる

言語化がうまい人ほど、事前に「想定質問集」を準備しています。とくにプレゼンや会議、営業の場では、相手からの質問にスムーズに答えることで、信頼や納得感が増します。

逆に、質問の答えに詰まってしまうと、説得力を欠き、相手をがっかりさせてしまうこともあります。それゆえ、想定される質問を事前にリストアップし、答えを用意しておくことが肝心です。

たとえば、転職の面接では「前職を辞めた理由」は必ず聞かれる質問です。これに対して、明確な答えを用意しておくことで、自信を持って対応できます。同様に、新しい商品を販売する際には、「どのような特徴があるのか?」「どんな場面で使えるのか?」「どんな効果が得られるのか?」といった質問が予測できます。これらに対する回答を準備しておけば、相手に興味・関心をもたれる可能が高まります。

また、想定質問を準備することで、自分自身の思考が整理され、知識の定着にもつながります。さらに、予想外の質問が来た場合でも、事前に準備した情報を応用して答えるようなこともできます。質問を想定すること自体が、言語化力を鍛えるトレーニングなのです。

仕事だけでなく、日常の会話でもこのスキルは活かせます。たとえば、交流会や初対面の場では「どのようなお仕事をされていますか?」「何か趣味はありますか?」「(この交流会に)参加した目的は何ですか?」といった質問がよく出てきます。このような質問に対しても、あらかじめ簡潔で興味を引く答えを用意しておけば、その後の会話をふくらませることができます。

言語化が得意な人ほど、こうした準備を習慣化しています。質問に対して瞬時に適切な答えを出せるのは、日々のアウトプットの賜物なのです。

*本記事は、「『うまく言葉にできない』がなくなる 言語化大全」の著者・山口拓朗氏による書き下ろしです。