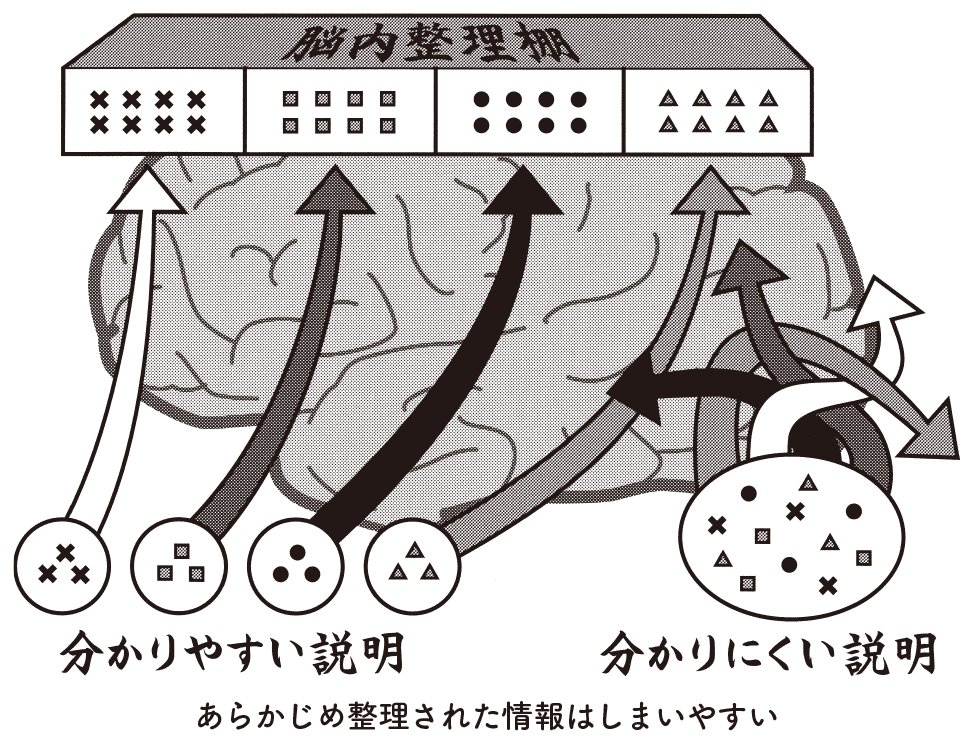

ここで言う「最初に理解の枠組みを与えよ」は、聞き手の準備作業を助けることにより、タイムラグそのものを短くすることが狙いです。

タイムラグを短縮するには、聞き手が行っている脳内整理棚の選定作業を手伝ってあげることです。それだけ早く準備作業が終わり、本格的な説明をより早く始められるからです。

また、しっかりとした「理解の枠組み」が聞き手に準備されれば、その後の説明に対する聞き手の理解力が、それだけ高まるからです。

「テーマの概要」を

冒頭で話すと良い

では、どのようにして聞き手の脳内整理棚の選定作業をお手伝いできるのでしょう?その答えは簡単です。説明冒頭で、これから説明したいテーマの概要を話すことです。

記事冒頭の「ゆっくり話す」は、いってみれば「時間潰し」で、聞き手のタイムラグに対する消極的な対処法です。一方、ここでの「要点を先に言え」は、聞き手の脳内整理棚の選定作業を直接助ける、タイムラグに対する積極的な対処法です。

あらゆる説明術で「まず概要それから詳細」または「まず結論それから理由」とされるわけはここにあります。聞き手は脳内整理棚の選定作業中なので「どの都道府県なのかな?」、すなわち「どんな話が始まるのかな?」「この人は何を言おうとしているのかな?」という情報を欲しがっているのです。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

聞き手の脳内整理棚選定作業に必要なのは、概要情報であって詳細情報ではありません。あなたにとっては当然過ぎる、ついつい省略しがちな概要を丁寧にゆっくりと説明することこそが、聞き手の脳内整理棚選定作業を助ける最強の手段です。

都道府県別の脳内整理棚を決定する前に、聞き慣れない小さな市町村名ばかり与えられても、脳内関所はとまどうばかりです。