『赤ちゃんは世界をどう学んでいくのか ヒトに備わる驚くべき能力』(奥村優子 光文社新書、光文社)

『赤ちゃんは世界をどう学んでいくのか ヒトに備わる驚くべき能力』(奥村優子 光文社新書、光文社)

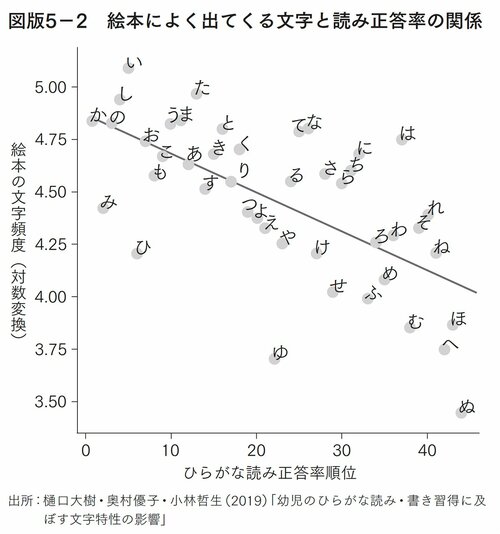

また、絵本に出てくる文字の頻度も調べました。これはNTT絵本コーパスを使用し、絵本の中に登場する文字を数えました。たとえば「にこにこ えがお」という文章では、「に」と「こ」はそれぞれ2回ずつ、「え」「が」「お」は1回ずつ現れます。

さらに、文字の形の難しさ、つまり見た目の複雑さも文字習得に影響すると考え、文字の周囲の長さや面積から複雑度を計算しました。この指標によると、形が複雑な文字は「ほ」「ぬ」「お」、複雑度が低い文字は「へ」「く」「し」と分類されました。

ひらがな習得とこうした特徴の関連を分析した結果、「読み」の習得には、絵本に出てくる文字の頻度が大きく関わっていることがわかりました(図版5―2)。

文字に触れる機会の多さが

読み書き習得の鍵になる

一方、「書き」の習得には、絵本の文字頻度に加えて、文字の形の複雑さも影響していました。これは、形が簡単な文字ほど書きやすく、さらに絵本に多く出てくる文字は、読むのも書くのも覚えやすいことを示しています。

『赤ちゃんは世界をどう学んでいくのか』より転載 拡大画像表示

『赤ちゃんは世界をどう学んでいくのか』より転載 拡大画像表示

絵本によく出てくる文字は、目にする機会が多いため、自然と読み書きの習得が促されるのでしょう。もちろん、文字との出会いの場は絵本だけではありません。食品パッケージ、街中の看板、テレビの字幕など、さまざまな場面で文字に触れる機会があります。

興味深い例として、国立国語研究所が1967年に実施した調査では、アルファベットの読み習得についても調べられており、「Q」の正答率が最も高かったそうです。その理由として、当時人気だったアニメ『オバケのQ太郎』の影響が考えられると議論されていました。

これは、文字に触れる機会の多さが、読み書き習得に大きな影響を与えることを示す例です。