今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡をダイヤモンドの厳選記事を基にひもといていく。連載『ダイヤモンドで読み解く企業興亡史【サントリー編】』の本稿では、「ダイヤモンド」1968年5月6日号の特集『露骨化した“ビール戦争”最後に笑うものはどこか』を紹介する。記事では、キリン、アサヒ、サッポロ、サントリーの大手4社によるビール戦争が大きな転換期を迎えていると解説している。アサヒによる「渋み追放キャンペーン」や、サッポロの目隠しテストといったマーケティング戦略の新潮流の背景にあったものとは。一方、王者であるキリンは競合のマーケティング手法には冷ややかな目線を向けていた。(ダイヤモンド編集部)

ビール各社の新聞広告が大幅増

サントリーは純生を宣伝の焦点に

いよいよ本格的なビールシーズンに入った。昨年は好天と好景気が重なって5月早々からビールの出荷が大きく増え、バカ当たりとなった。

今年もむろん、これからの伸びいかん売り込みいかんで勝敗が決する。ただ今年は特に各ビールの宣伝キャンペーンが強烈で、各社とも闘志をむき出しにしている。これがいったいいいのか悪いのか。ビール各社の家庭の事情は何かを物語っているようである。

風薫る初夏である。喉が渇く。冷たいビールをキューとやりたいところだ。しかし、ちょっと待っていただきたい。キューとやる前に、さてビジネスエリートである諸君、いったい、君はいつも“何ビール”をお飲みだろうか。

ご承知のように、わが日本国のビールには、キリン、サッポロ、アサヒ、サントリーの4銘柄がある。昨年までは、この戦列に、タカラが加わっていた。宝酒造は、1957(昭和32)年にビールに進出。タカラビールの成長に期待をかけたが、苦闘10年の末、ついに刀折れ矢尽きて、ビール戦線から撤退してしまった。京都工場は麒麟、木崎工場はサッポロに明け渡し、タカラの陣営は粛として声なしであった。

5銘柄から4銘柄へ――、競争相手が一つ脱落したのであるから当然、鉄砲の撃ち合いは少し静かになるものとみられた。ところが、事実はそうでなかった。静まるどころか、かえってキリン、サッポロ、アサヒ、サントリーの拡売キャンペーンは派手になり、攻撃的になり、挑戦的になりつつある。

それは、次第に激しくなっているのである。論より証拠、新聞を見たまえ。このごろは、ビール会社の全面広告が激増している。

これはほんの一例であるが、朝日、毎日、読売三紙の朝刊を調べてみたところ、4月中にサントリーが全面広告を五つ、サッポロが10段広告を二つに全面広告を三つ、アサヒが10段広告を一つに7段広告を二つ、キリンが10段広告を一つ出している。

ビールシーズンに入ったためもあるが、全面広告が続出していること、また、これまでビールの大きな広告をやらなかったキリンが10段広告を出して宣伝戦に参加してきたこと――。これは、過去になかったことである。

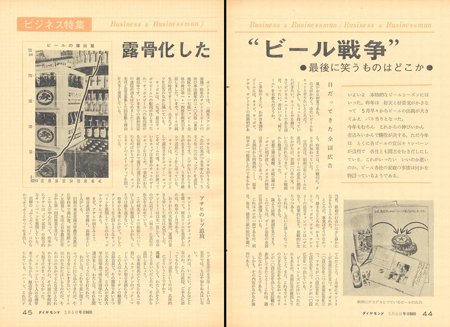

しかも、その内容がなかなか強烈である。サントリーは「〈純生ファンが激増〉昨年のサントリービールの伸び率は前年の2.08倍(東京地区では3.17倍)、ビール全体の伸び率1.14倍を断然引き離しました。いまや、ビールは純生の時代です」と、大きなグラフを広告の中に描いている。

サッポロは「〈なぜ、最近サッポロビールへの転向がはじまったか〉サッポロビールへの転向派が続出中です。いままでの銘柄指定の迷信が消え始めました」と先ほど意見募集した回答数と理由を大きく発表している。

アサヒは「〈アサヒがうまくなったのに気が付きませんか?〉うまくなったのは“シブ”を追放したからです。シブがないからうまさが生きます」とうまさの敵、シブ追放に的を絞っている。

キリンは「〈キリンをキリンとして誕生させるホップ…〉ホップこそビールの魂、キリンが使っているホップは世界のチェコのザーツホップをはじめ、1世紀にわたる伝統の中で選びに選び抜かれたものばかりです」と、ホップとキリンのイメージアップを図っている。

「ダイヤモンド」1968年5月6日号

「ダイヤモンド」1968年5月6日号

サントリーがミクロフィルターを使って、純生ビールを発表したのは、昨年(編集部注:1967年)の4月である。折からの天候条件、夏場の暑さも幸いして純生は大当たりした。サントリーは以来一貫して、革命の瓶詰ビール、純生に宣伝の焦点を合わせている。

この純生ビールの拡販についてはしばしば報道しているから、ここでは繰り返さない。

昨年から本年にかけて、むしろサントリーを上回るようなキャンペーンを展開しているのはサッポロとアサヒである。まず、アサヒの例を見よう。