今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡をダイヤモンドの厳選記事を基にひもといていく。連載『ダイヤモンドで読み解く企業興亡史【サントリー編】』の本稿では、「ダイヤモンド」1967年12月11日号の特集『今年当てた6人の経営者 その業績』内の記事『“純生”ビールをヒットさせた佐治敬三』を紹介する。同年に発売した純生が初の大ヒット商品となり、ビール参入の後発組であるサントリーは沸き立っていた。記事では、大ヒットの陰にあったサントリーの総力を結集した「純生作戦」の内幕を、当時の重役らの証言などを基に明かしている。(ダイヤモンド編集部)

サントリーの純生が大ヒット商品に

ビールのシェアは「1.7%→3.2%」に

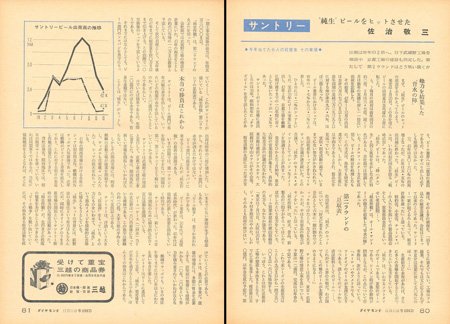

まず、“純生”ビールのヒット状況を振り返ってみよう。

発売は1967年4月20日。この月を境にビールの出荷量は急角度の上昇に転じた。6、7両月の出荷は前年同月の約2倍、8月は3.7倍、続く9月は前年の実績に対し11倍近い出荷を記録した。その結果、67年1~10月の出荷は合計6万6730キロリットルとなり、前年同期の実績3万3939キロリットルに対する伸び率は96.6%、ほぼ2倍となった。

ビール業界におけるシェアは、昨年の1.7%から3.2%に上昇した。ひと口に3.2%のシェアというが、宝酒造が58年にビール事業に進出し、67年2月、京都工場を麒麟麦酒に明け渡すまでの10年間に営々として築いたシェアが1.5%であった。

サントリーがビール市場に進出したのは63年。26年に“オラガビール”を売り出したことがあり、ビール業界へは2度目の進出であるが、その滑り出しは必ずしも順調ではなかった。

64、65年は50~60%の出荷増となったが、66年は5.5%の出荷減に終わった。“純生”ビールは、いわば起死回生を図る“戦略武器”であった。

「ダイヤモンド」1967年12月11日号

「ダイヤモンド」1967年12月11日号

“純生”ビールは、“樽(タル)生”と同じ風味を生かした点に特色があると、会社側では強調している。ミクロフィルター方式を採用し、ビールの酵母を処理したもの。この方式は、他社でも研究を進めていた。しかし、大量生産には不向きであるとされ、製品化を見送っていた。

宣伝・販売活動の面でも、今までにない努力が重ねられた。

佐治敬三社長をトップとするマーケティング会議が連日続いた。この会議で、“純生”のセールス・ポイントとしてフレッシュなイメージを強調することが決まった。