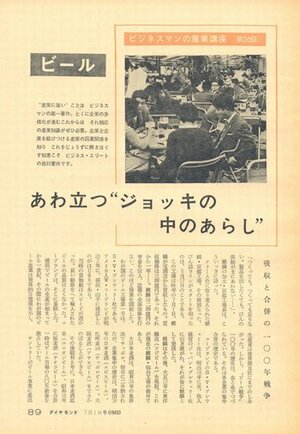

今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡をダイヤモンドの厳選記事を基にひもといていく。連載『ダイヤモンドで読み解く企業興亡史【サントリー編】』の本稿では、「ダイヤモンド」1968年7月1日号の記事『ビジネスマンの産業講座(第20回)【ビール】あわ立つ“ジョッキの中のあらし”』を紹介する。当時、ビール市場は爆発的な成長を遂げる「黄金時代」から「需要開拓期」に突入。業界では、キリンビールがシェア5割を超え、サッポロがアサヒに水をあけつつあった。国内のビール戦争が激化する中、ビール市場が飽和しつつあった米国の大手メーカーの投資や商品戦略などを参考に、日本メーカーが講じるべき市場獲得策について論じている。(ダイヤモンド編集部)

ビール100年史は集中と合同の歴史

爆発的に需要が伸びた「黄金時代」

「作っても、作っても足りない。製品を出したくても、瓶の供給が間に合わない……」。麒麟麦酒の加太孝男・京都工場長は、こう一気に語った。

クリーム色に塗り変えられた麒麟の京都工場。その新装となった、瓶詰めラインがスタートを切ったのは、5月17日のことである。この工場は昨年(編集部注:1967年)の7月1日、麒麟が宝酒造から買収したもの。買収価格は34億円であった。それから1年――。麒麟は24億円の資金を投入、設備の全面改修を行い、このほど操業を開始した。

わが国のビール工場第1号は、S.V.ブレウェリー社である。米国人W.コープランドが1869(明治2)年に、横浜・山手に建設したのが始まりである。当時の貨物船はスピードが遅かった。長い旅を経て輸入されたビールの品質は良くなかった。コープランドは、そこに着眼した。

横浜でビールの生産が始まってから1世紀、その間にわが国のビール産業は驚異的な発展を示し、生産量は世界第5位にまでのし上がった。しかし、“ビール戦争”100年の歴史は、血と血でつづられている。それは各企業の集中合併の歴史である。

コープランドのS.V.ブレウェリー社は、85(明治18)年に英国人、ドイツ人経営のジャパン・ブレウェリー社に引き継がれ、それが後に麒麟として発展した。麒麟はその後、1923(大正12)年に東洋醸造(フジビール)を吸収、これが現在の麒麟・仙台工場の前身である。

大日本麦酒は、49(昭和24)年の集排法(過度経済力集中排除法)でサッポロ、朝日麦酒に2分割されたが、企業集中の歴史は、06(明治39)年の日本麦酒(エビスビール)、札幌麦酒(サッポロビール)、大阪麦酒(アサヒビール)までさかのぼることができる。その後33年に、日本麦酒鉱泉(ユニオンビール)、41年に桜麦酒(サクラビール)を合併、一時はビール市場の80%前後を独占していた。

サントリーがビール事業に進出したのは、5年前の63年であるが、その前身である寿屋は、28年から34年にかけて、オラガビールを手掛けていた。臥薪嘗胆(ガシンショウタン)2度目の勝負である。

「ダイヤモンド」1968年7月1日号

「ダイヤモンド」1968年7月1日号

ビール100年史は、まさに集中と合同の歴史である。しかし戦後、昨年までの二十余年間は、そのような事件は見られなかった。それは、その間にビールの需要が爆発的な伸びを見せ、各社とも程度の差こそあれ、その波に乗っていたためである。ビール会社にとっては、“黄金時代”であったのだ。

ビールの需要は、55~65年の10年間で、45万2000キロリットルから199万3000キロリットルへ増加した。10年間で4.95倍、年平均17~18%というハイペースの成長であった。55~65年の10年間における清酒の伸びは2.7倍、洋酒は2.3倍であった。合成酒、焼酎などは、需要が大幅に低下している。この数字を見る限り、55~65年の酒類界はビールが成長の主役であった。他の酒類は、ビールの成長の前に圧倒された形である。

しかし、そのビールも、65年に入ると、需要の伸びが振るわなくなった。