Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

JR4社がネット予約サービスで連携すると初合意した。現在は各社が別々で、利用すると不便なことも多く、悪評が絶えない。本当に、利用者目線で改善されるのだろうか?「みどりの窓口」の削減とチケットレス化を同時並行で進めようとしたものの、ネット予約の不便さもあって削減計画を凍結した反省を生かせるのか?(ライター 前林広樹)

JR4社の予約サイトが

初・連携で何がどう変わる?

JR東日本、JR東海、JR西日本、JR九州は9月19日、各社が持つネット予約サービスを初めて連携していくと発表した。現在は下記のように別々の予約システムを運営している。

・JR東日本:「えきねっと」(JR北海道も同システムを活用)

・JR東海:「EXサービス」

・JR西日本:「e5489」(JR四国も同システムを活用)

・JR九州:「JR九州インターネット列車予約システム」

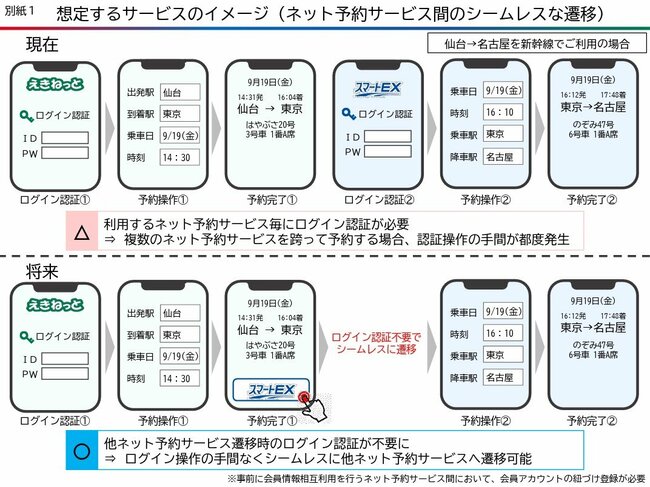

JRでも各社の区間をまたがる場合、例えば仙台から名古屋に行く場合は東北新幹線の予約には「えきねっと」、東海道新幹線には「EXサービス」の両方が必要だ。複数のサイトに登録して座席を予約・購入し、確認する際もそれぞれのサイトやアプリを開く必要がある。それが近い将来、1回のログインでシームレスに画面遷移するようになるという。

JRの発表資料

JRの発表資料

「EXサービス」と「e5489」間で2026年度中に連携をスタートし(25年10月4日から一部先行開始)、その他は27年度以降、連携開始の計画だという。ただし、サービスやアプリ自体は統合されず、引き続き各社サイトへの会員登録は必須となる。この点で完全にシームレスとはいかないのは、気がかりなところだ。

なぜ悪評が多いのか

複雑怪奇なJRの予約サイト

JRのWEBサービスは以前から「使いにくい」という批判が絶えない。特にJR東日本の「えきねっと」は、24時間予約ができなかったり、時間帯によって支払い方法を選べなかったり不便だ。また、お得なポイント制度があるのはいいのだが、ポイントを貯めるには別のサイトに登録して連携しなければならない。

つい先日、夏休みに筆者が「サフィール踊り子」に乗ろうとネット予約を試みたところ、まず座席予約に「えきねっと」、ポイント獲得に「JREポイント」、カフェテリアの予約に「Tabi-Connect」と3サイトに登録しなければならなかった。WEBサービスには慣れていると思っていたが、あまりの分かりにくさに2時間近くを費やす羽目になった。列車自体は豪華かつ快適で楽しかっただけに、乗る前のハードルが高過ぎることが、ものすごく残念に感じた。