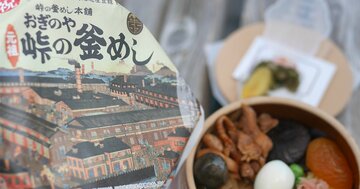

駅弁シンポジウム開催を発表したJR西日本の社長会見時に展示された全国各地の駅弁(筆者撮影)

駅弁シンポジウム開催を発表したJR西日本の社長会見時に展示された全国各地の駅弁(筆者撮影)

JR西日本は10月5日、京都鉄道博物館で「駅弁シンポジウム」を開催した。パネルディスカッションでは、駅弁事業者「まねき食品」の竹田典高社長、公共経済学が専門の相模女子大学の湧口清隆教授、明治・大正期の食文化が専門の梅花女子大学の東四栁祥子教授が登壇し、駅弁のいまむかし、そしてこれらをさまざまな角度から報告した。(鉄道ジャーナリスト 枝久保達也)

JR西日本が駅弁の

歴史研究に取り組むワケ

なぜJR西日本が駅弁の歴史に取り組むのか。背景には広島県を中心に営業する「広島駅弁当株式会社」が2024年、文化庁の「令和6年度 食文化ストーリー創出・発信モデル事業」として、湧口清隆教授、東四栁祥子教授の協力のもと調査報告した「郷土料理伝承に不可欠な駅弁の調査研究・価値再構築事業(広島をモデルとした駅弁ストーリーの創出)」がある。

駅弁シンポジウムの様子(右から竹田典高社長、湧口清隆教授、東四栁祥子教授)(筆者撮影)

駅弁シンポジウムの様子(右から竹田典高社長、湧口清隆教授、東四栁祥子教授)(筆者撮影)

そのタイトルにあるように、これは広島県の駅弁文化を中心とした研究だったが、JR西日本が「郷土料理を伝承する日本固有の食文化」の研究として継承。JR各社と関係自治体などと協力して、調査対象を北海道、宮城、神奈川、愛知、富山、福岡の全国に拡大する。目標は駅弁を「登録無形文化財」とすることだ。そのために文献調査、フィールドワーク、有識者検討会を通じて、駅弁固有の「わざ」を明確化する。