駅弁は成立間もない頃から単なる食事ではなく、沿線文化と結びついた存在だったのである。映画監督の山根幹人は1923年の「私の汽車弁当観」と題したエッセイ(『鉄道』第17年5月号)で、「駅弁とはその土地の気分を味わうものだ」として、同じような食材を盛り付けるのではなく、伝統料理や特産品など地方を代表するものが入らなければならないと指摘している。

決して安くはなかった

昭和初期の駅弁価格

駅弁の販売方法は、駅構内やホーム上の売店での販売、売り子が帯の付いた「ばんじゅう」に弁当やお茶を入れ、かけ声を発しながらホーム上で売る「立ち売り」が主流であり、車内販売は優等列車でしか行われなかった。

当時の列車移動は数時間から十数時間に及ぶもので、乗客は車内で何度も食事をする必要があった。そこで列車待避や機関車の付け替えなどで長時間停車する主要駅では、停車中の列車に売り子がむらがり、窓越しに弁当を販売した。

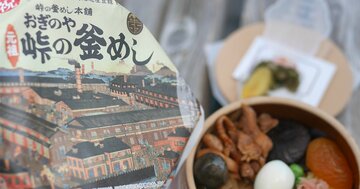

ちなみに昭和初期の弁当価格は、並弁当、寿司が20銭、鮎寿司、松茸飯が25銭、上弁当、幕の内弁当、鯛めし、かしわ飯、サンドイッチなどが30銭、鰻丼が40銭だったという。弁当の種類(格)によって販売価格は決められていたため、どこに移動するにも大体、同じようなお金が必要だった。

貨幣価値の換算は難しいが、当時の白米10キロが2円30銭、デパートの「ライスカレー」が20銭だったことをふまえると、決して安くはない価格だったことが分かる。どんな弁当を買っても20~30銭かかるのなら、地域性のある弁当を楽しみたいのは当然だろう。

明治中期から昭和初期にかけて成長した駅弁はその後、戦争という暗い時代を迎えた。1937年に日中戦争が勃発し、総動員体制に移行すると、国民の戦争協力を促す目的で駅弁の掛け紙に「国民精神総動員 節米報告銃後ノ務メ」などのスローガンが掲載されるようになった。

1941年に入ると食糧事情の悪化により米穀類の割当配給制が実施され、米の食事には政府が交付する外食券が必要になった。1943年には節米のため、主要駅の駅弁が「甘藷(サツマイモ)弁当」に変更。これらは戦後も食糧事情が回復するまで継続された。制限された旅における制限された食事、つまり、駅弁が駅弁でなくなった暗黒の時代であった。