筆者も長距離移動するときは「せっかくだから」と駅弁を買うようにしている。今回、選んだのは「名古屋のひつまぶし太巻き(JR東海リテイリング・プラス)」だ。折り詰め弁当となると1500~2000円するが、1250円でそれなりのボリュームがあり、わさびと山椒の刺激が癖になる。3回目のリピート購入だ。

とはいえ値段に見合わない弁当が多いのも事実。安く済ませたいなら、駅構内やホーム上のコンビニなど手段はいくらでもある。そんな身近であり縁遠くもある駅弁とはどのような文化なのか、なぜ登録無形文化財を目指すのか。シンポジウムの内容をなぞりながら見ていこう。

140年前に誕生した

日本初の駅弁とは

通説では日本初の駅弁は、1885年7月16日の日本鉄道本線(現・東北線)大宮~宇都宮駅間開業にあわせ、宇都宮駅で旅館「白木屋」が握り飯2つとたくあんを竹の皮に包んで販売したことに始まるとされる。つまり、今年は駅弁誕生140周年という記念すべき年である。

駅弁としてイメージされる折り詰め弁当は1889年、前出のまねき食品が山陽鉄道(現・山陽線)姫路駅で発売したのが最初だ。内容は想像以上に豪華で、鯛の塩焼き、伊達巻き、焼きかまぼこ、出汁巻き卵、大豆昆布煮付けなどのおかずと、黒ごまをふった白飯からなる幕の内弁当。同社はもともと料亭を経営しており、仕出し弁当のノウハウで製造した弁当だった。

明治30年代に入ると路線網の拡大、利用機会の増加とともに、東海道本線静岡駅の「鯛めし」、大船駅の「サンドウヰツチ」、豊橋駅の「稲荷寿司」、山陽鉄道宮島口駅の「あなごめし」などの名物弁当が各地で登場した。

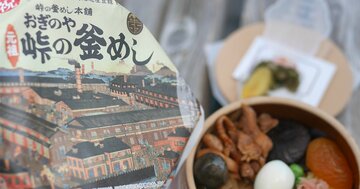

これらは食品だけでなく、容器や掛け紙など見た目にも力を入れ、現在の駅弁文化の基礎が築かれた。1907年に上野公園で開催された東京勧業博覧会では、客車を模した座席で鯛めしを提供するパビリオンが大盛況だったという。

鉄道国有法が施行された1906年に弁当販売の取り扱いを定める「停車場構内物品販売営業人従業心得」が制定される。興味深いのは、そのひとつの項目として、駅弁の掛け紙に「その駅付近の名所または旅客案内となるべき事項」を記載するよう定められている点だ。