戦後復興が一段落すると、1952年に屑米(規格を満たさない等外米)を使用した白飯弁当が自由化され、高度成長とともに駅弁も復興を果たしていった。ビジネス・レジャー需要の拡大とともに地域性を反映したさまざまな弁当が登場した。

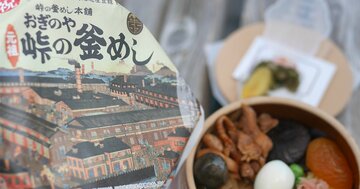

大阪高島屋で日本初の駅弁大会が開催されたのが1953年、人気駅弁の代表格、横浜駅の「シウマイ弁当」の発売が1954年、信越本線横川駅の「峠の釜めし」の登場が1958年のことである。

駅弁業者数は1956年には全国で400を超えたが、列車の高速化で食事機会が減少、窓の開かない車両の登場や停車時間の削減で購入機会が減少。1960年代半ばをピークに減少傾向に転じた。これは駅弁に限ったことではなく、駅構内食堂や食堂車も縮小された。外食産業や小売業の進歩で、鉄道が供食サービスを独占できなくなっていったのだ。

西欧諸国にはない「駅弁」は

なぜ日本で「国民食」になったのか

一方で駅弁は今も人気コンテンツだ。前出の大阪高島屋に加え、京王百貨店、阪神百貨店の「三大駅弁大会」をはじめとして、さまざまな商業施設で駅弁を題材としたイベントが開催されている。老舗商品だけでなく新商品が次々と登場する盛り上がりを見せている。

しかし、現実的には駅弁は儲かるものではない。冒頭に「駅弁は高い」と婉曲に書いたが、人件費や原材料費の高騰をふまえれば暴利をむさぼっているとはとても言えない。実際、駅弁業者の経営は駅弁以外の事業が支えているようだ。

安くて確実なものを買いたいのならコンビニで十分。それでも駅弁が売れるのは、旅行と言う非日常にちょっとしたアクセントを加えたいという思いがあるからだ。

では、なぜ諸外国に駅弁はないのか。湧口教授は、西欧では駅構内のレストランやビッフェ(セルフサービス式の食堂)、食堂車での供食が中心だったこと、コース料理、ファストフード的な食事の顧客層が階級ごとに明確に分かれていたこと、パンやチーズ、ハムを除けば固形物が少なく、容器に詰めにくかったことが要因と指摘する。