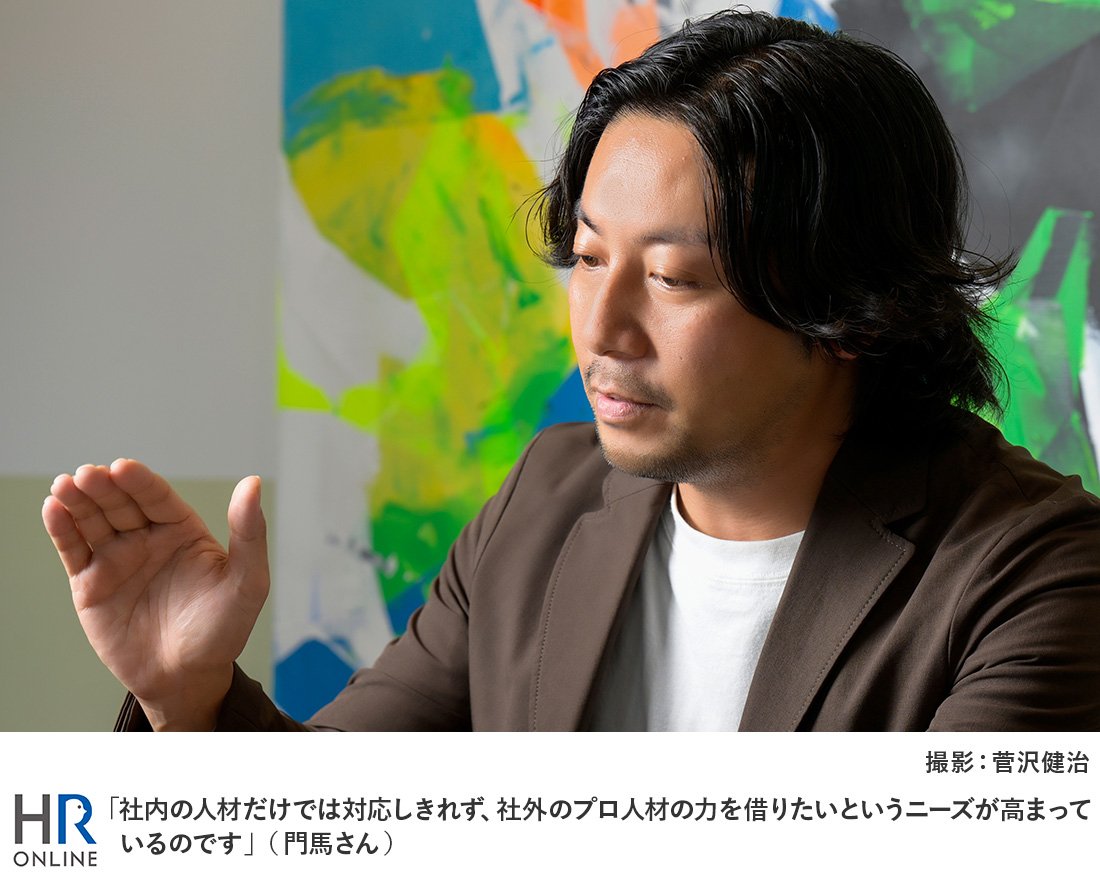

プロ人材は現役の人事担当者やコンサル出身者も

企業の事業規模を問わず、人事部門の業務が多様化し、複雑化しているのは明らかな事実だ。

では、それに呼応する、プロ人材としてコーナーに登録しているパラレルワーカーは、どのような人物なのだろう?

門馬 「1人が、複数の会社で、本気で働ける社会をつくる」というミッションを掲げている当社が、創業時に、プロ人材の登録者として想定していたのはフリーランスの方たちでした。当時、エンジニアやデザイナーのフリーランスに比べて、人事系のフリーランスはそれほど多くありませんでしたが、複数の企業の案件にコミットするならフリーランスが適任だろう、と思ったのです。

実際、コロナ禍以前はフリーランスが登録者の9割を占めていました。ところが、現在は、企業に勤める現役の人事担当者など、“本業のある方”が6割を占めています。そのきっかけは、2018年1月に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、モデル就業規則から副業禁止規定が削除されたことです。副業を解禁する企業が、大手を中心に徐々に増えていき、昨今、「副業を行(おこな)いやすい職種ランキング」では、人事職が上位になっています。時間や場所の制約が少ないリモートワークの普及も、副業・兼業を後押ししています。

もうひとつ注目されるのは、現役の人事担当者の登録理由として、「自社以外の世界を知らないので、他社の人事の仕事をしてみたい」という声があることです。そうした方は、スタートアップやベンチャー企業など異なる環境下での副業を希望され、自身のスキルや知見を活かしつつ、専門性を深めています。

そのほか、「会社が副業を解禁するにあたり、人事部門の者として、副業がどれくらい可能なのかを試してみたい」といったケース、人事部長やCHROクラスが「自分の経験をもっと広く世の中に還元したい」という理由からの登録、あるいは、コンサル業界出身者の「会社の規模は小さくても、より深くまで、企業の支援をしたい」という声などもあります。

副業・兼業といえば、収入を補うためのものというイメージがある。しかし、キャリア自律の観点から、副業や兼業は新たな知見や経験値を高めるためのものであり、リスキリングの機会として捉えられるようにもなっている。それが、コーナーのプロ人材が増えている理由のひとつのようだ。

人事部門は、もっと外への視点を広げていくべき

門馬さんがコーナーを創業した9年前、多くの日本の企業において、人事部門は外部との交流が少なく、社内でも孤立しがちだった。しかし、そうした状況が、いま、変わりつつある。

門馬 人事部門は社員に関わるさまざまな情報を扱っており、これまでは社内において孤独なセクションと言われがちでしたし、情報漏洩リスクを気にして、外部とも交流が少ない傾向がありました。

しかし、いまや、人材の流動化が進む時代です。そうであれば、人事部門はもっと外へと開かれていくべきです。プロ人材としての副業・兼業はそのひとつのきっかけになり、結果的に自社の人事部門の生産性が向上し、経営にも良い影響を与えていくと思います。迎え入れる企業においても、多様な人材を受け入れていくことが、人員不足の観点だけでなく組織活性やイノベーションの観点でも重要な取り組みになっていくでしょう。

→ 門馬さんが考える「静かな退職」への向き合い方は?(11月27日配信予定)