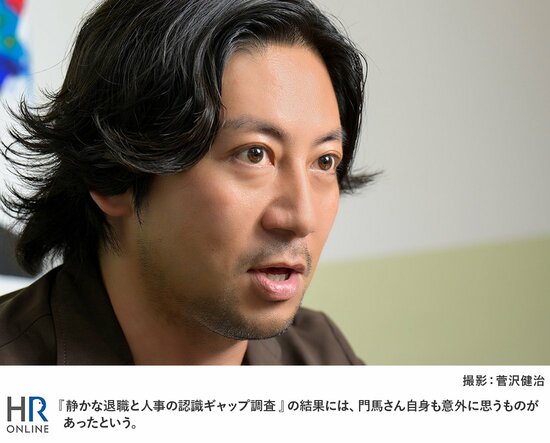

「人事プロフェッショナルブティック」を標榜する株式会社コーナー(*1)では、自社のオウンドメディアで、人事領域を中心にした情報発信にも力を入れている。そのなかで、特に注目を引いたのが「静かな退職」に関する記事で、今年(2025年)5月にリリースした『静かな退職と人事の認識ギャップ調査』は大きな反響があったという。近年、「静かな退職」は、バズワード化しているが、定義や実態には曖昧な点もある。なぜ、いま、「静かな退職」が注目されているのか?――社員の意識と企業・人事の対応のズレについて、HR業界でのキャリアと人材ビジネスの知見を持つ、同社・門馬貴裕さん(代表取締役CHRO)に話を聞いた。(ダイヤモンド社 人材開発編集部、撮影/菅沢健治)

*1 HRオンライン「人事領域の“プロ人材”が、組織の生産性を高めるために必要とされる理由」参照

なぜ、いま、「静かな退職」が注目されているのか?

株式会社コーナー(以下、コーナー)では、一般社員・人事担当者を対象に、Webアンケート方式で『静かな退職と人事の認識ギャップ調査』を実施した(*2)。調査のなかに、「あなたは現在の仕事に、どのような姿勢で向き合っていますか?」という問いを設けたところ、その回答結果は次のようになった。

積極的:キャリアアップや成長機会を積極的に求め、与えられた仕事以上の取り組みにも前向き→15.7%

やや積極的:与えられた役割と責任を果たしつつ、必要以上の負荷は控えたい→47.6%

やや消極的:最低限の業務だけ行い、仕事を通じた成長や新たなチャレンジに関心がない→25.2%

消極的:職場環境や仕事内容に大きな不満があり、消極的に仕事を続けている→11.5%

*2 『静かな退職と人事の認識ギャップ調査』 調査対象:一般社員・人事担当者、調査期間:2025年5月2日~5月9日、サンプル数:413名(人事職100件、人事職以外313名)、調査実施者:株式会社コーナー・株式会社マクロミル、調査方法:Web

門馬 私たちの『静かな退職と人事の認識ギャップ調査』に対しての、人事担当者をはじめとした企業の方々の反応は想像以上で、事業規模や業種を問わず、「静かな退職(*3)」が、昨今のビジネスシーンにおいて注目のテーマであることを改めて理解しました。

*3 株式会社コーナーでは、「静かな退職」を「仕事に対するやりがいや熱意はなく、淡々と必要最低限の仕事をこなす働き方のこと」と定義している。

当調査での、「あなたは現在の仕事に、どのような姿勢で向き合っていますか?」という問いかけに対し、「消極的」と「やや消極的」と答えた方々(計36.7%)が、「静かな退職」にあたるでしょう。

また、調査では、「あなたが今の会社に対して不満・不安を感じるポイントはなんですか。離職を考える理由に近いものを教えてください。」という問いかけもしました。結果は、「給与・報酬が期待に見合っていない」と「評価・昇進の基準が不透明」が群を抜きましたが、若手層では「健康・メンタル面のサポート不十分」、ミドル層では「働き方の柔軟性がない」「自身のキャリアやスキルアップ不安」、シニア層は「経営陣の意思決定や発信への不信感」といった、組織運営面へのネガティブな回答が目立ちました。

さらに、「あなたが今後も長く働きたいと思うために、今の会社にどんな取り組みや変化を期待しますか?(複数回答可)」という問いの答えは、「給与・報酬制度の改善」が6割を超えるほか、「評価・昇進の透明性・納得感の向上」「ワークライフバランスの改善」が上位に入りました。

一方、企業・人事は、「社員の離職予防のために、今後最も強化すべきポイント」として、「評価・昇進の透明性・納得感の向上」をはじめ、「給与・報酬制度の改善」「キャリアパスやスキルアップ支援」を挙げています。社員が重視している「ワークライフバランスの改善」「福利厚生の充実」については、前者が3.2%、後者が2.2%にとどまり、意識の大きなズレが生じました。

【参考記事】株式会社コーナーのメディア「UPGRADE」より

【静かな退職実態調査レポート】静かな退職層が4割、不満の理由TOPは「給与」「評価基準」、組織の信頼・パーパス共感不足も(2025.6.17)

「静かな退職」に気づき、適切に対処するためには(2025.4.28)

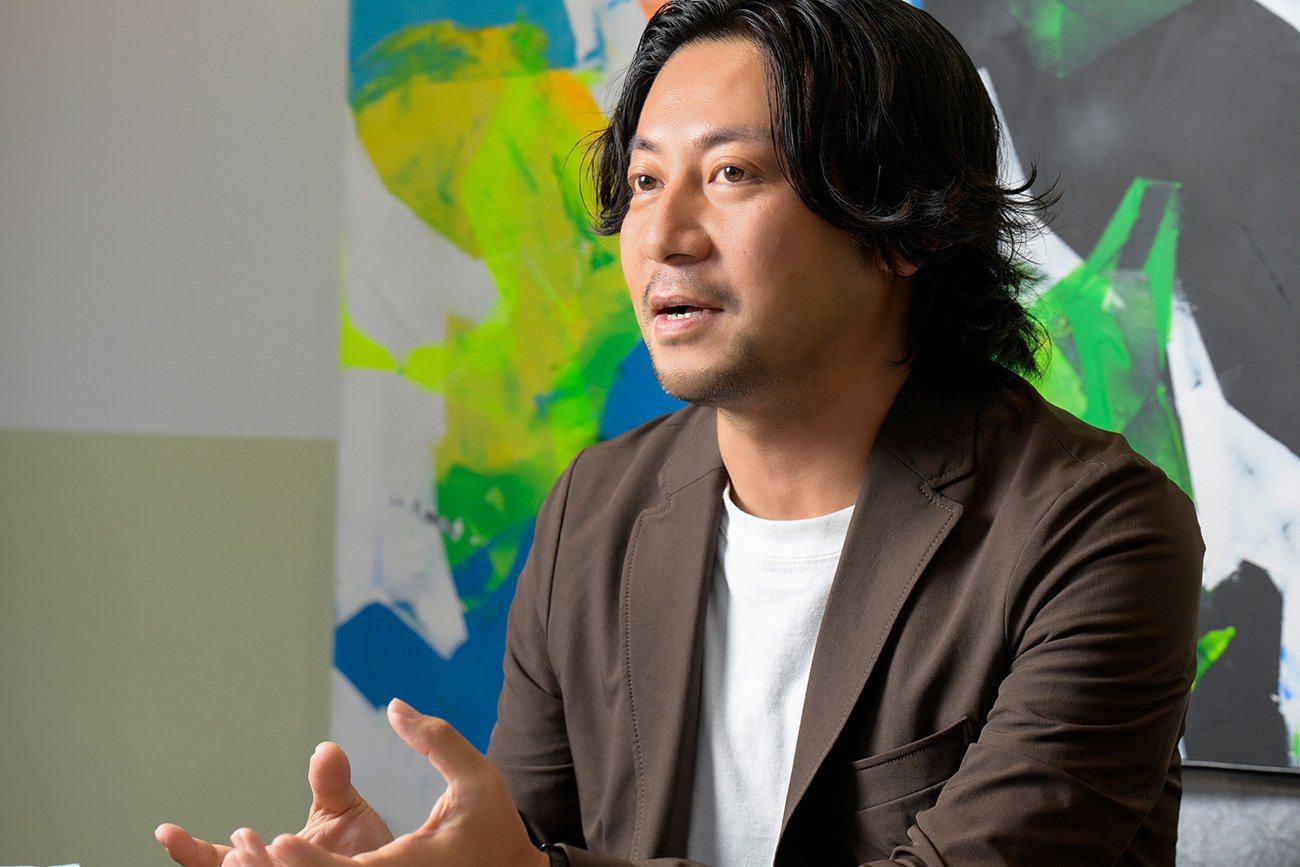

門馬貴裕 TakahiroMONMA

株式会社コーナー 代表取締役CHRO

新卒で株式会社インテリジェンスに入社し、企業の人事戦略・採用支援に一貫して関わり、トップコンサルタントとして活躍。その後、人材紹介部門のマネージャーや新入社員研修の担当などを歴任。2016年、株式会社コーナーを創業。ベンチャーから大手企業までの採用・人事制度・組織開発・人材育成など多様な人事課題を20年近く支援し続けている。 2025年2月より同社代表取締役CHRO(最高人事責任者)に就任。

「静かな退職」は、もともと、コロナ禍の米国で、在宅勤務の若手の間に広がった、仕事中心からプライベート中心の価値観にシフトする動きを指す「Quiet Quitting」の和訳だ。日本での一般的な認識は、「会社を辞めるつもりはないものの、昇進などを目指して必死に働くのではなく、最低限のやるべき業務をこなしていく」といった姿勢だ。

門馬 日本の企業では、特に、コロナ禍でのフルリモートから出社回帰にシフトするなかで、リモートと出社のバランスをどうするのか――それが、離職率と生産性にどのように影響するのかという問題意識から「静かな退職」に注目している傾向があります。

私たちの調査結果では、ワークスタイル別での「静かな退職」の割合は、「出社型」が36.0%、「ハイブリッド型」が18.6%だったのに対し、「リモートワーク中心型」が57.3%と半数を超えました。

リモートワーク中心の働き方は、会社との信頼構築や共感形成の難しさを生み、「静かな退職」につながる可能性があるようです。