ハムと玉子焼きをつまみに朝からビール

丸一食堂は川崎駅からバスで10分の「四つ角商店街」にある。京浜工業地帯のど真ん中で、勤勉な工場労働者が働く町だ。

同店の営業開始は朝の6時30分。早い。

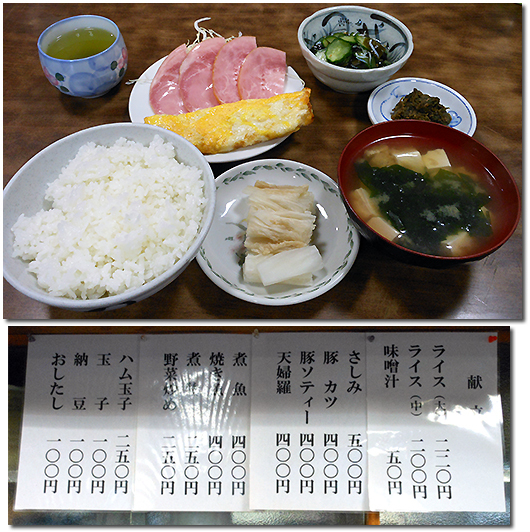

開店と同時に行ってみた。すると、すでにひとり先客がいた。彼は「生ビールください。それとハム玉子ね」と言った。繰り返すが朝の6時半である。

出てきた生ビールをぐいっと飲むと、作業服姿の中年客はハム2枚と薄い玉子焼きが載った皿にソースをどばっとかけた。ハムと玉子焼きをつまむと、ふたたび生ビールをぐいっと飲む。そして、「おかわり」と言って、生ビールとハム玉子をもう一杯ともう一皿頼み、どちらも平らげると、そのまま店を出ていった。いい飲みっぷり、食べっぷりである。

「これから仕事かな」とわたしがつぶやいたら、丸一食堂のお母さん、細田美世子が教えてくれた。

「あの方、今日はお休みなんですよ。だから、朝から飲んでるんじゃないの。いつもはご飯だから」

このように、丸一食堂は川崎の工場に勤務する人たちにとってはなくてはならない、安くておいしい食堂であり、かつ居酒屋でもある。