中国企業の躍進と、市場での存在感の大きさが際立った「CE China」で、来場者の注目を集めていたのが、仮想現実(VR)や拡張現実(AR)関連製品だった。市場が急速に広がる中で、日本勢はどう勝ち抜いていくのか。(「週刊ダイヤモンド」編集部 中村正毅)

国際家電見本市「IFA」の姉妹イベントとして、欧州を飛び出し、先端技術が集積する中国・深セン市で初めて開催された展示会「CE China」 Photo by Masaki Nakamura

国際家電見本市「IFA」の姉妹イベントとして、欧州を飛び出し、先端技術が集積する中国・深セン市で初めて開催された展示会「CE China」 Photo by Masaki Nakamura

独ベルリン市内で毎年9月に開催される、世界最大級の国際家電展示会「IFA」。

その姉妹イベントと位置づける「CE China」が4月20日から、中国・深セン市中心部のコンベンションセンターで初めて催された。

深セン市の人口は約1100万人。通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)や中興通訊(ZTE)のほか、米アップルからiPhoneの製造を受託する鴻海精密工業(フォックスコン)などが生産拠点を構える、中国でも有数の工業都市だ。

さらに、中小型液晶を手掛ける、天馬微電子などディスプレイ関連会社や、スマートフォンの設計・開発を担う「独立系デザインハウス(IDH)」も数多く、情報通信分野における先端技術の集積地にもなっている。

中国企業の躍進と、市場での存在感の大きさを、改めて示す格好になったCE Chinaで、来場者の注目を集めていたのが、仮想現実(VR)、拡張現実(AR)関連製品だ。

深セン・トト社は、2015年に設立された従業員約100人のスタートアップ企業。日本では大手商社の双日グループと、4月に販売代理店契約を結んでいる

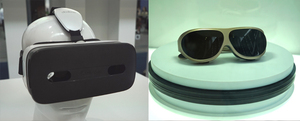

深セン・トト社は、2015年に設立された従業員約100人のスタートアップ企業。日本では大手商社の双日グループと、4月に販売代理店契約を結んでいる (左)トト社のVRゴーグル「H1」。回転や加速度を計測する9軸のセンサーを搭載している/(右)トト社のVRグラス「V1」。78gと軽量で、ゴーグルのような装着時の違和感が少ない。日本では2017年に発売予定 Photo by M.N.

(左)トト社のVRゴーグル「H1」。回転や加速度を計測する9軸のセンサーを搭載している/(右)トト社のVRグラス「V1」。78gと軽量で、ゴーグルのような装着時の違和感が少ない。日本では2017年に発売予定 Photo by M.N.

中でも、2015年に深セン市に設立されたスターアップ企業である、トト社(Dlodlo)のVRゴーグル「H1」は、異彩を放っていた。

回転や加速度など9軸のセンサーを内部に搭載しながら、価格は実に79ドル(約8600円)。機器とは別に、スマートフォンをゴーグル前面に取り付け、映像を楽しむタイプではあるものの、市場の「草創期」に付ける価格としては、目を見張るものがある。

さらにトト社は、展示会場でサングラスのような形状のVRグラス「V1」の試作品も、参考展示した。重さは78gと、既存のヘッドマウント型のVR製品に比べ3分の1以下という。

同社は、詳しい仕様や製品の投入時期などは年内に発表するとしているが、日本ではすでに大手商社の双日グループと販売代理店契約を結んでおり、17年に発売する計画を立てている。