記事検索

「数学」の検索結果:1881-1900/2840件

第6回

サブスクリプション型ビジネスモデルで王者となったネットフリックス創業者兼CEO、リード・ヘイスティングス氏。創業22年で世界ナンバーワンになれた理由は、何なのだろうか。世界中のコンテンツ業界が注目する男に、成長の秘密を聞いた。

第3回

私大の雄である早稲田大学に半世紀ぶりの政治経済学部出身総長が誕生する。保守的だった政経の改革を断行した張本人であり、異例の“非純血”。総長就任後も「ラブ治、半端ないって」と世に言わしめるのか。

第2回

「ラブ治(ジ)半端ないって」。6月の早稲田大学総長選挙で下馬評を覆して決選投票に残ると、学生がサッカーのワールドカップではやったフレーズをもじりTwitterでつぶやくと、「あざーす。知力と体力はすごくあるので、頑張りまーす」とラブ治は返した。

第3回

20世紀に入ってからというもの、米国に次ぐ数のノーベル賞受賞者を輩出している日本だが、実は科学技術立国の足元は驚くほど揺らいでいる。どういうことか、ノーベル賞受賞者に聞いた。

老後に2000万円が不足するという金融庁の報告書をめぐって、野党は「公的年金の安心」が崩れたと、参院選の争点にする構え。だが長期安定で設計された年金制度を政争の具にするのは無意味だ。

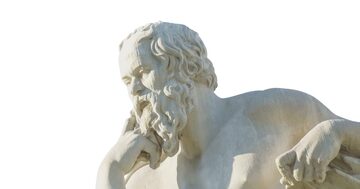

筆者は哲学の研究者ではなく、ゲームAI(人工知能)開発者である。ここでは、人工知能の開発者の目線で、哲学がなぜ“実用”として必要なのかを明らかにしよう。

文系にとっては肩身の狭い時代だ。「文系でもわかる〇〇」「文系のための〇〇」といったネットや雑誌の特集をよく目にするのも、グローバル化やAI技術の発展などによって、危機感を抱く文系ビジネスパーソンが多いからだろう。これからの時代、文系が生き残るためにはどうすればいいのか。投資家の視点から教育・キャリアについて数多くの提言を行っている岩崎日出俊氏に聞いた。

第10回

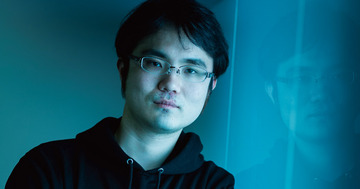

時代を変えるイノベーターとして活躍する若きリーダーたちは、どう育ってきて、どんな原体験に支えられているのか。今回は、小学生のころからオタク文化にハマり、中学でプログラミングに出合い、学校の授業そっちのけで好きなことだけに取り組んだ“元引きこもり”の加藤直人さん。自室にいながらイベント参加が楽しめるサービスを開発しています。

2019/6/8号

2500年に及ぶ人類の知恵の集積ともいえる学問が「哲学」。一方で、とかくビジネスの役には立たないと思われがち。ところが、近年、欧米のビジネス界はもちろん、大手の日本企業でも「哲学コンサルティング」を導入する動きが広がっています。

第11回

AI時代だからこそ哲学を学ぶ

ボストンコンサルティング社長として名を馳せたビジネス界きっての読書家が、どう読書と向き合ってきたか、何を得てきたか、どう活かしてきたかを縦横無尽に語り尽くす。自分を高める教養と洞察力が身につき、本を武器に一生を楽しむ、トップ1%が実践する『できる人の読書術』を説き明かす。

米中貿易戦争のあおりを受けて、在米中国人たちが気まずい状況に追い込まれている。あるエリート中国人留学生の職探しを通じて、彼らにどこの国・地域が人気なのか、見てみよう。

【中学受験への道】第5回

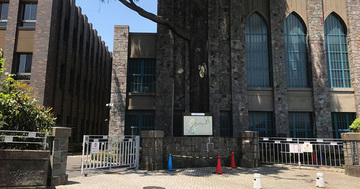

「親の瞬発力」が問われる、中高一貫校の体験授業

合同説明会でいろいろな学校の担当者と話をしたら、次は親子で具体的に学校訪問を始める時期に入る。文化祭や体育祭とは別に、近年盛んに行われているのが、実際の授業や部活動を体験できるオープンキャンパスだ。今回は、現在募集中のものと6月上旬までに募集開始となる注目校を取り上げた。人気校の予約で問われるのは「親の瞬発力」である。

【中学受験への道】第4回

「フェリス女学院」のエレガントな図形問題

中学受験の算数は大人にとっても難しい問題が出題される。公開シンポジウム「この数年の難関中学入試/算数&算数オリンピックの注目問題」に関して、前回は「広尾学園」の算数は何を求めているのか、という記事を掲載した。今回は横浜を代表する難関校「フェリス女学院」の入試問題を取り上げる。

脳科学者の茂木健一郎氏は、子どもの自主性を伸ばすことが重要だと主張します。「勉強させる」のではなく、「自分から勉強する」子に育てるにはどうすれば良いのでしょうか。エジソンの母も実践した、子どもの「探究心」を伸ばす方法とは?

第49回

「少し上のお姉さん」の経験談が、若者には一番役に立つ

シリーズ累計131万部突破のベストセラー『伝え方が9割』の著者で、「伝え方が9割体験セミナー」や「コピーライティング集中講座」も好評の佐々木圭一さんと、坪田信貴さん著『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』の主人公ビリギャル本人であり、著書『キラッキラの君になるために ビリギャル真実の物語』が話題の小林さやかさん。坪田さんを通じて面識があったお二人の、初の対談が実現!お互いの近況や著書について、大いに盛り上がりました。

【中学受験への道】第3回

「広尾学園」の算数は何を求めているのか

入試問題は学校から送られる受験生へのメッセージである。各教科の教員が知恵を絞った問題を読み解くことで、どのような生徒に入学してきてほしいのか、その学校がどのような教育を目指すのかをうかがい知ることができる。学校改組から10年余でトップ校の仲間入りを果たした広尾学園の算数の問題を例に、広尾学園が受験生に求めていることを考えてみたい。

ビジネスマンたるもの、数字に強いに越したことはない。しかし、学生時代、数学の授業についていけず、数字に対してトラウマレベルで苦手意識を抱えてしまったという人も少なくないはず。そんな人が数字を味方につけるにはどうすればいいのか。また、数字を味方につけることでどんなメリットがあるのか。ビジネス数学の専門家、深沢真太郎氏に話を聞いた。

東大合格者数が日本で一番多いという開成高校。校風はとにかく自由で、生徒の自主性を重んじるといいます。その教育方針には、生徒の「探究心」を育む工夫がありました。

このところ、官公庁や大学の「不正」が関心を集めたおり、追及が続いている。ちょうど、東洋英和女学院の元学長による大胆すぎる研究不正が話題となったばかりだ。それと同じくらい悪いのが、低所得者をさらに貧しくしている厚労省の「物価偽装」だろう。

ビジネスシーンには、数字や論理性に乏しい管理職は意外に多いが、知らず知らずのうちに自分がそんな残念な上司になってしまっている可能性もある。『ビジネスで使いこなす「定量・定性分析」』(日本実業出版社)の著者・中村力氏に、ビジネスパーソンが心がけるべき部下へのコミュニケーション術について聞いた。