マーケット全般(160) サブカテゴリ

第143回

いつあっても不思議ないサプライズ介入。再度の介入が必要となってきた理由とは?

対ドルで円最高値更新含みの円高・ドル安が進んできたことで、3月の協調介入に続く、再度の円高阻止介入が注目されています。結論的に言うと、私はもういつ介入があってもおかしくないと思っています。また、「サプライズ」で効果的な可能性にも注目しています。

第189回

米国のマネーストック(マネーサプライ)M2が6月下旬から7月初めにかけて驚くほど急増した。6月22日から7月4日までの2週間で1646億ドルの増加(季節調整後)であり、リーマン・ブラザーズ破綻以降最大である。四半期末という季節要因も影響しているが、原因はそれだけではない。

第4回

欧米で同時に噴出したソブリンリスクは、金融市場に言い知れぬ不安を与えている。ギリシャ危機が一応の終息を見る一方、米国の債務上限引き上げ議論は先が見えない。「大西洋危機」が株式・為替市場に与えるインパクトは、いかほどのものか。

第3回

連邦債務の法的上限引き上げを巡る与野党の協議が難航し、米政府が一時的なデフォルトに陥る懸念が高まっている。そのとき、市場や経済にどのような影響が及ぶのか。クリーブランド連銀のホスキンス元総裁に聞いた。

第142回

円高は続かない!? 消去法的な円買いを招く米ドルの「2つの重石」は取り除けるのか?

足元で「円高」が続いています。これは米ドル、ユーロともに債務不安を抱える中での消去法的な「円買い」との説明もあるようです。ただ、国の信用を示す指標を見ると「米国>欧州>日本」となっており、かなり違和感のあるところではないでしょうか?

第188回

米国経済の先行きに不透明感が漂っているが、農業を主産業とする州では様相が驚くほど異なっている。新興国の需要増大をベースにした穀物価格高騰が、農家の所得を急激に増大させ、その波及効果で従来は地味だった地域に経済ブームが起きている。

第185回

欧米のデフォルト騒動と、それに伴う金融危機不安に鑑み、G20金融安定理事会は、世界の大手金融機関に対する規制強化を決めた。しかし、「金融危機連鎖」のメカニズムと封じ込め対策の限界を考えると、各国の取り組みには課題が多そうだ。

第141回

一触即発の円高で介入も!?日本政府は何を見て介入すべきかを判断している?

「円高・米ドル安」が進み、3月以来の一触即発の動きになってきました。私は、この動きは長引かないと考えていますが、「100年に一度の危機」を再燃させかねないリスクも潜んでおり、予断を許さないところでしょう。今回は、介入再開の可能性も合わせて考えてみたいと思います。

第187回

日銀はさまざまな手段を使って、じゃぶじゃぶに資金を供給しており、市場では強烈な資金余剰が続いている。一方で、被災者には保険金が入ってきており、多くの地方金融機関で預金が増加している。被災地での復興用の資金需要はまだ顕著には出てきおらず、運用難に直面している地方金融機関は多い。

第140回

イタリア・ショックでユーロは今後どうなる? そして、米ドル/円は81.7円と83円がカギ!

7月11日(月)に、「イタリア・ショック」が世界の金融市場を駆け巡りました。これにより、欧州の信用を示す各種指標は、一気に「ユーロ危機第3幕」と言えるような動きとなりました。

第186回

「これは、マーケットにとってのヴイックスヴェポラッブ。治療にはならないが、症状は和らげた」。「ウォールストリート・ジャーナル」(6月28日)は、FRBのQE2(量的緩和策第2弾)に対するエコノミストの評価を掲載した。

第139回

今年は異例の「夏の大相場」か? 7月の経験則どおりに「ドル高第2幕」が始まる!

「夏枯れ相場」という言葉があるほど、例年でも夏の相場は動かないものですが、それでも、今回は「今年の夏は相場が動くかもしれない!」といった感じで「夏の大相場の予感」についてご説明したいと思います。

第185回

先日の欧州出張時に、日本で買ったガイガーカウンター(放射線計測機)を持っていった。といっても数十万円もする本格的な機種は買えないので、5万円弱のお手軽な中国製である。

第138回

今年の豪ドル高&ユーロ高はすでに終わった可能性も!カギは米金利と原油か

今回は、日本の個人投資家に人気の高い豪ドルと、さらにユーロについても書いてみたいと思います。私は、今年の「豪ドル高」と「ユーロ高」がすでに終わった可能性もあり、この2つの通貨がどれだけ下がるかは、米国の金利の動きを受けた「米ドル高」しだいだと思っています。

第184回

『ギリシャ人のまっかなホント』という1999年に出版されたコミカルな本がある。同書は、EU加盟国はいずれギリシャに感化されていい加減になっていくと“予言”していた。「これだけは断言できる。一定数のギリシャ人を巻き込んだシステムは、じきにギリシャ的になる」。

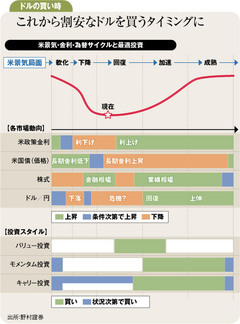

第34回

ドル円相場は米景気サイクルに沿った変動が今も美しい。ドルは経常赤字を計上する世界最大の借金国通貨、円は経常黒字を海外に貸す債権国通貨。債務国通貨ドルが債権国通貨円より持続的に強いのは、米国へ日本など債権国マネーの流入が円滑に進む局面だ。

第137回

米国景気への「自信喪失」は「誤解」では?QE3見送りで株大幅高の劇的変化もある!

米国の景気不安がくすぶり続けています。ただ、6月という時期は、これまでに為替と金利の劇的な変化が起こることが何度かありました。私は、今年も6月に劇的な変化が起きてもおかしくはないと注目しています。

第183回

先日泊まったアムステルダムのホテルで大手紙を眺めていたら、奇妙な写真が目に入った。スーツ姿の男性が大きく拡大コピーされたかつてのギリシャ・ドラクマ紙幣を持っている。男性は右翼的な過激な言動でいつも物議を醸している自由党党首のヘルト・ウィルダースだった。

第136回

NYダウは6週続落で「陰の極」を示唆。ならば金利底打ちで、ドル安は最終局面か

米国で株式市場が軟調となり、金利低下も続いていますから、なかなか米ドルは上がりません。ただ、私は米国の金利低下は最終局面にあり、「陰の極」にあると考えています。今回はこのことについて、ユーロ/米ドルを中心に考えてみたいと思います。

第182回

米議会では与野党間で政府債務残高の上限をめぐり、激しい論争が続いている。米国の経済指標にスローダウンの兆候が出てきたため、欧米のマスメディアや市場関係者の中から、「FRBはQE3(量的緩和策第3弾)を検討すべきだ」という声が出始めている。