組織・人材(9) サブカテゴリ

第4回

今回は、経営の文脈で「人」について書かれた本をご紹介します。人事の仕事について社内、特に役員の理解を得るには経営の文脈で語れることが重要なはずです。そのために役立ちそうな本をいくつか挙げます。それぞれベストセラーになった定番本ですので、役員や上司、先輩との共通言語になるかもしれません。

第2回

オフィスは単なる作業をする場ではなく、仕事を創造する場だ。社員のモチベーションをアップさせるために、企業はどんなオフィス戦略を考えるべきか。クックパッド、アマゾン、サイバーエージェントなど「オフィス先進企業」の驚くべき取り組みを紹介しよう。

第4回

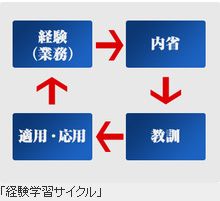

仕事の意味づけをすることでトレーニーの意欲がわく

OJT完全マニュアル、ステップ3は「計画立案」です。これは建築に例えるなら基礎にあたる部分。ここを明確にしなければ、堅牢な建物はできません。指導の局面では、成長にうまくつながらない恐れがあります。全体を見せ、段取りさせて、仕事を任せる。そんな指導をするために、どうすればいいか。前回と同じく、いくつかの状況と、それに即した対処法を示します。

第3回

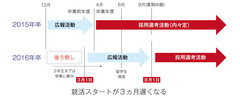

平成28年(2016年)度から、採用スケジュールが変わる。実質的な選考期間が短くなるため、優秀な人材を求める企業は採用手法を多様化させることになるだろう。そのなかで「リクルーター制」の復活もしくは強化を検討している企業が増える見込みだ。就職サイトを活用した一括応募方式に比べれば手間もコストもかかるリクルーター制によって、企業の採用精度は向上するのだろうか。

第4回

グローバルリテラシーの向上や外国人の採用など、多くの企業が人事のグローバル化を迫られている。その際、従来型の制度設計では齟齬を生じる場面も多いだろう。では、どのように考え、何を変えればいいのだろうか。

第3回

ヤフーでは2012年4月に社長を含む執行役員のほとんどが交代すると、そこから経営トップの強力なメッセージが次々に発せられた。そのメッセージは、どのように組織の中に落とし込まれていったのか。第3回は「爆速経営」に舵を切った初期段階を振り返る。

第3回

学生と人事の大きなズレを埋める「人そのもの」を知るための面接手法

「会社に入って伸びる人」を採用するための面接とは?面接官が学生に本当に聞くべきことは?学生と面接官のズレを最大限縮めるには?新卒採用における面接の要諦を解説する。

第3回

一般のビジネスパーソンにとって、人事部門はなにやらコワい、なにをしているかよくわからない部署に見えるかもしれない。しかし、人事への異動はある日突然やって来る(かもしれない)。図らずも人事部門に異動することになった読者のために、同じ経験を持つ筆者が「人事部門での仕事」について解説し、そのやりがいと醍醐味を語る。

第2回

前回、経営に資する人事の役割とは、「人の活力を引き出すこと」だと言った。しかし、残念ながら多くの日本企業の人事は、その正反対のことを行っている。今回はその問題点と解決法を示す。

第3回

適切な指導行動をとるための「目標設定」とは?

OJTの第2ステップは、「目標設定」です。適切な指導行動をとるために、欠かせないステップですが、その目標はバランスの取れたものであり、かつトレーニーにとって「腹落ちする」ものである必要があります。いくつかの状況と、それに即した対処法を示します。

第3回

会社が急拡大する中で、さまざまな人事施策をリードし、挑戦的な企業風土をつくり上げてきたサイバーエージェント執行役員の曽山哲人氏が、人事部門で働く方の疑問や悩みに答える。

第2回

相当なエネルギーと費用を費やしても、なかなか満足度の上がらない企業の採用。人事部門はこの15年ほど、就職サイトを通して母集団形成し採用するという「手順」を踏んできたが、そこに正しいロジックはあったのだろうか。「採用学」を提唱し注目を集める服部泰宏准教授に、採用のプロセスを科学的に分析・解明していただき、「経営に資する採用」のあり方を考える。

第3回

グローバルリテラシーの向上や外国人の採用など、多くの企業が人事のグローバル化を迫られている。その際、従来型の制度設計では齟齬を生じる場面も多いだろう。では、どのように考え、何を変えればいいのだろうか。

第2回

自社に合った人材をいかに確保するか。ベストセラーになった「人事部は見ている。」をはじめとする多くの著作を通して会社組織と働く人のありようを分析し、論じてきた著者が、自らの経験に加え、多くの企業へのヒアリングをふまえて新卒採用の方法論を提示する。

第2回

上司と部下が対話する「1on1ミーティング」。当たり前のコミュニケーション手法のようだが、それがYahoo! JAPANを変え、「爆速経営」を支えた。第2回は1on1ミーティングをバックアップする、コーチングとフォロワーシップについて解説する。

第1回

NKKやGEで人事の要職を歴任し、現在はLIXILグループで執行役および人事の責任者を担う八木洋介氏が、経営に資する「戦略部門としての人事」とは何かを解説する。

最終回

内定者がモチベーションの高い状態で4月1日の入社式を迎えるためにすべきこと

内定者フォローには、「ミスマッチの解消」という目的があります。なぜなら、このミスマッチによって早期離職が誘発されているからです。ですから、内定段階で先輩社員が社風を伝え、「働くことのリアル」を伝えることに意義があるのです。

第2回

「愛してるの原則」を実践してラポールを構築する

OJT完全マニュアル。最初のステップは「OJTの土台づくり」です。ここをゆるがせにすると、OJT指導はうまくいきません。部下と目標を共有し、信頼関係を築く。それができて初めて、成長につながる指導が可能になります。

第2回

老舗ホテル、アミューズメントパーク、ITと、様々な業界で長年にわたり幅広く人事に携わってきた藤井久仁子氏。その知見をもとに、経営に資する人事を実現するための、人事パーソン自身の成長について語る。

第2回

外国人の採用など、多くの企業が人事のグローバル化を迫られている。従来型の制度設計では齟齬を生じる場面も多いだろう。では、どのように考え、何を変えればいいのだろうか。筆者はGE、グーグルで採用と育成に携わった。その経験をベースに、一般的な外資系企業ではどんな人材マネジメント(標準的な型)が行われており、その人材マネジメントはどのような前提やフレームワークをベースに行われているのかを考察する。