組織・人材(7) サブカテゴリ

第1回

日本企業386万社のうち99.7%にあたる385万社が「中小企業」で、その9割近い企業は、いわゆる「小規模企業」。大企業とはまったく異なる、こうした企業での戦力アップ=人材育成ノウハウをお伝えする連載第1回、いよいよスタート!

第9回

「もう一度、社会に戻って働きたい」農業での再出発・再挑戦を支援する畑の学び

日本の新たな「成長分野」として位置づけられ、産業として注目を集めている農業だが、高齢化や後継者不足により農業人口は減少し続けている。そうした農業の現場に、農業で人生の再チャレンジをめざす元ホームレスや生活保護受給者、ニートを送り込もうと就農支援を行うNPO「農スクール」を訪れた。

第23回

最近当たり前になった「モチベーション」という言葉だが、1980年代まではそれほど一般的ではなかった。それまでは似た言葉として「モラール」が使われていたからである。なぜ「モチベーション」が「モラール」に取って代わったのか。

第5回

「経験学習」というコンセプトを元にヤフーの人事改革は動き出しました。では、成長を促進する経験は会社内でどのように割り当てられるのでしょうか。今回は社員一人ひとりが自律的なキャリアを描くためのツールである「人財開発カルテ」と、社員がどのようなキャリアを積んでいくべきかを討議する場である「人財開発会議」についてお話しいたします。

第2回

ストレスには、自分にとって嫌なもの、自分の心身の健康を害する存在、といったマイナスのイメージがあるが、それは必ずしも正しくない。逆にストレスは、人を成長させる存在でもある。ストレスチェック制度の施行を前に、まずストレスとは何かを知っておこう。連載第2回はストレスについての重要な3原則について解説する。

第1回

今年12月から、従業員50人以上の事業場を対象に1年に1回の「ストレスチェック」が義務化される。本連載では、本当に会社のためになるストレスチェックの実施について、精神科産業医である新宿ゲートウェイクリニックの吉野聡院長が解説する。

第8回

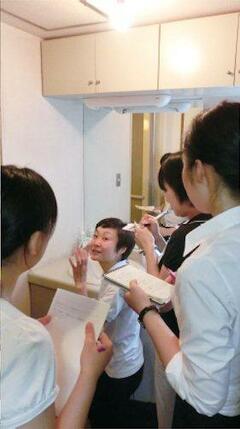

女性の早期離職を防ぐ3つの秘密とは?

日本初の家事代行サービス会社として急成長しているベアーズ。前編では、家庭の主婦たちがさまざまな研修を受けることで、家事のプロフェッショナルへと成長する様子をご紹介しました。とはいえ、家庭を持つ人が多いこの世界では、辞めてしまう人が多いのが現実。せっかく育てた人材が早期離職してしまっては意味がありません。「この会社でずっと働きたい」を思ってもらえる奥の手とは?!

第2回

第1回では、オラクルが組織開発として行っている4つのことや、育てたい人材の条件、そのための取り組みの概要といったベーシックな部分をご紹介しました。今回は、トレーニングに関する具体的なカリキュラムやシステムを、どのように作り上げているか、またグローバルなチームの仕事の仕方についてご紹介します。

第8回

新年度が始まりました。今回は採用がテーマです。プロの面接官は、対象者の「エネルギーレベル」を感知することで、実力を見抜く。GEやグーグルで採用面接を実施してきた筆者は、そう語ります。グローバル企業の採用担当者は、どんな観点で人を見るのか。また、面接で、どのような質問を投げかけるのか。いくつかのヒントを挙げてもらいました。

第1回

「ダイバーシティ」という言葉を聞いて、「また女性活用の話か」と敬遠する方もいるかもしれない。しかし私は、「ダイバーシティ=女性活用ではない」と考えている。では、本当のダイバーシティとはいったいどういう意味なのだろうか?

第7回

「プロ主婦」研修でウーマンパワーを引き出せ検証現場 ⇒ベアーズ【前編】

日本初の家事代行サービス会社として急成長しているベアーズ。そのサービスはベアーズレディと呼ばれるサービススタッフに支えられています。ベアーズレディの平均年齢は50歳代で、ほとんどが今まで働いたことがないごく普通の主婦。専業主婦たちが家事のプロとしてイキイキと働く現場の秘密に迫ります。

第5回

新しい人事制度がなかなかうまく機能しない。よくある状況です。これに対する曽山さんの答えは3つ。「ゴール設定を明確にする」「めんどくさいを排除する」「(制度導入後)初速を毎日見る」というものです。

第1回

「組織開発」と聞いて、何を行うのか、パッと答えられる人はどのくらいいるだろうか。日本オラクルの赤津恵美子氏は今、グローバル組織で、組織開発、人材開発を担っている。そこで、その具体的な中身――外資系日本法人の人事パーソンの仕事の仕方――から、グローバルに組織開発を行う具体的な方法、標準化・効率化の方法を紹介したい。

第4回

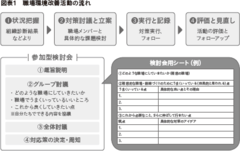

依然として悩ましい職場のメンタルヘルス問題。重要なのは、" 未然防止"です。人事部門はどのように考え方を見直し、動けばよいのでしょうか?すぐ使える具体的なツールなども含め、ご紹介してゆきます。

第6回

自信のない若手を変える「全員主役」作戦とは日本一“人が育つ”予約殺到料理店 検証現場⇒日本料理店「六雁」【後編】

上下関係の厳しい和食の世界。見習い中の新人たちは『坊主、あひる、追い回し』などと呼ばれ、まず人間扱いされないといいます。この育成法に真っ向から異議を唱えたのが銀座「六雁」のディレクター榎園豊治さん。なんと彼は和食料理店には珍しい「オープンキッチン」を取り入れ、若手をはじめ料理人たちの仕事をお客様の視線にさらすことにしたのです。一人ひとりを主役にする教育法は成功するのでしょうか?そして、お店の経営は成り立つのでしょうか――。

いまだ騒動が終息しない大韓航空のナッツリターン事件。同社副社長の暴挙が世界中で報じられ、企業でのさばるコネ社員の是非に改めて注目が集まっている。実際、世間のビジネスパーソンは、どのようなコネ社員に悩まされているのか。

いまだ騒動が終息しない大韓航空のナッツリターン事件。同社副社長の暴挙が世界中で報じられ、企業でのさばるコネ社員の是非に改めて注目が集まっている。実際、世間のビジネスパーソンは、どのようなコネ社員に悩まされているのか。

第6回

今回と次回は研修やeラーニングといった教育プログラムの評価を取り上げます。その研修を継続実施するのか、今年限りにするのか。継続実施する場合もそのままか、改善する必要は無いか。そして、その結論を上司や役員に承認してもらうためにはどう説明したらよいか。そういったことを検討するために必要な評価活動の基本について考えて行きます。

第6回

2016年新卒採用がスタートした。今年度より3月1日に採用広報活動が解禁となり、8月1日から選考がスタートする新しいスケジュールとなる。新卒一括採用の弊害はかねてから喧伝され、さまざまな批判もあるが、それでも続いているのは採用する企業にとって合理性があるからだ。その背景には日本型経営の特質である「能力平等主義」と「年功序列的な人の結びつき」がある、と筆者は指摘する。長期雇用を前提に、「働く仲間」を求める企業のニーズに、新卒一括採用という仕組みは合致しているのである。

新人も“表舞台”に立たせる「2つの理由」日本一“人が育つ”予約殺到料理店検証現場⇒日本料理店「六雁」【前編】

銀座の「六雁」は連日満席が続く人気の日本料理店。旬の野菜を名物とした独創的な日本料理のコースは一品一品が目にも鮮やかで、まるでアートのよう。若い料理人たちが、きびきびと立ち働く姿が印象的なこの店のコンセプトは「人材育成」。人が育つ日本料理店の秘密に迫ります。