週刊ダイヤモンド編集部

外資系証券が日本から縮小・撤退する動きが加速し、日本の大手も海外事業を縮小するなど、証券金融業界は急速な構造転換に見舞われている。欧州金融大手BNPパリバ証券社長のフィリップ・アヴリル氏の目にはどう映っているのか。

○○がやたら多い自治体ランキング!お好み焼き店は大阪?広島?

関西はお好み焼き、たこ焼きといった“粉もん”文化の中心だ。しかし、人口当たりのお好み焼き店の数を見ると、大阪市をしのぐのが広島市。広島風のお好み焼きは、大阪風とは異なる独自のスタイルだ。

全国自治体「教育・子育て」ランキング!義務教育に優れる秋田が高校・大学受験でなぜ低迷?

全国の小中学生の最高学年を対象に実施される「全国学力テスト(全国学力・学習状況調査)」。2015年度の全国1位は、07年度の調査開始以来、8年連続トップとなる秋田県だ。

5年に1度の人口統計、2015年国勢調査速報値が今年2月末に発表された。「週刊ダイヤモンド」では最新の結果や他の経済統計を基に、全国1711市区町村から「勢いのある街」を探った。

コカ・コーラはなぜ日本でボトラーを統合するのか?

ついに、コカ・コーラの東西統合が秒読みとなった。4月26日、国内2大ボトラーであるコカ・コーライーストジャパンとコカ・コーラウエストの両社は、統合交渉に入ったことを発表した。

主力製品の特許が切れ、崖から滑り落ちるように業績が悪化する「パテントクリフ」から這い上がったアステラス製薬は業界の優等生と評される。その優等生に第二の崖が迫り、再編待望論が浮上している。

燃費偽装問題に揺れる三菱自動車。2000、04年の相次ぐリコール(回収・無償修理)隠し問題で経営危機に陥った際には、三菱グループの全面支援を受けて再建を果たした。あの当時、どんなことが起きていたのか。

自販機ビジネスの衰退、新商品の不発、そして独自のFCシステムの限界。飲料業界の王者として君臨してきたコカ・コーラのビジネスモデルがほころび、サントリーに猛追されている。

米国型資本主義の権化とも呼ばれるザ・コカ・コーラカンパニー。2015年12月期には54期連続増配を達成したが、成熟市場では独自のビジネスモデルの限界が露呈している。

「川内(せんだい)原発(原子力発電所。鹿児島県)を止める必要はない」──。八木誠・電気事業連合会会長(関西電力社長)は断言した。余震が収まる気配を見せていなかった4月15日、国内で唯一稼働している九州電力・川内原発を停止する可能性について記者団から問われ、そう切り返したのだ。

九州地域の中では、いつも商都・福岡県の陰に隠れて地味な存在の熊本県。だが実は、経済指標で見れば確かな実力を備えている。熊本県の磁力はどこにあるのだろうか。

大胆な事業構造の改革を進め、成長軌道に乗ったはずのパナソニックが、連結売上高10兆円という2018年度の目標を、早々に撤回した。巨大組織のかじ取りを任され約4年がたった今、今後向かうべき方向性をどう見定めているのか。津賀一宏社長に聞いた。

近年、アジアのインバウンド需要をわしづかみにしてきた九州の観光産業。だが、観光客を地方へ運ぶ九州新幹線の復旧のめどは立たず、旅行各社はにっちもさっちもいかない状況だ。

世間を騒がせているセブン&アイ・ホールディングスの人事抗争。お家騒動の側面にばかり焦点が当たりがちだが、これは日本が国を挙げて改革に取り組むコーポレートガバナンス(企業統治)において絶好の研究材料だ。今回の一件をどう評価し、日本企業はそこから何を学ぶべきか。ガバナンス問題に精通するエゴンゼンダーの佃秀昭社長に話を聞いた。

九州経済圏を窮地に追い込んだ熊本地震はまた、金融市場をも大きく揺さぶっている。為替市場や株式市場では地震の余波で何が起こっているのか。

「ルネサスショックを忘れたわけではない。まだ安泰とはいえない──」あるトヨタ自動車関係者は、事態を楽観視する声にくぎを刺した。4月14日以降に発生した熊本地震は、21日時点でもなお、熊本・大分県周辺では余震活動が続いている状況だ。そんな中、被災や部品供給の停滞を理由に、生産を停止していた自動車・半導体メーカーの一部が、工場稼働に向けて動き始めた。

MVNO事業への参入を発表したLINE。メッセンジャーアプリとして国内最大のシェアを誇る同社の参入は今後、MVNO普及の台風の目となる可能性が高い。だが一方では財務局による立ち入り報道など、LINEに対する風当たりは厳しさを増している。

16/4/30・5/3合併号

年収の金持ちだとしても、お金の使い方を間違えれば、幸せとはいえない。逆に平均的な年収の庶民でも、幸せだと思う人は少なくないのではないか。そんな疑問を出発点に、週刊ダイヤモンドでは全国約5000人を対象にした大規模な意識調査を実施した。

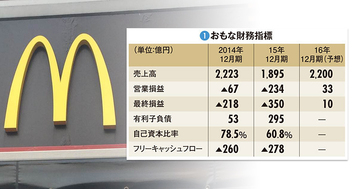

2014年の鶏肉の消費期限切れ問題で崖っぷちに立たされたマクドナルド。今年に入ってようやく既存店売上高が回復しつつあるが、食材費率の高止まりと人材の不足という構造的な問題は抱えたままだ。

4月1日、中国地域を地盤とする中国電力は、東日本大震災直後から約五年間、社を率いた苅田知英社長が会長へ就任し、新体制へ移行した。電力システム改革、原子力への逆風、自由化への準備など難題に取り組んだ五年間を苅田会長に振り返ってもらった。