週刊ダイヤモンド編集部

高級物件の代名詞といえる都心のタワーマンション。大手不動産とゼネコンが手掛けたからといって安心できない、との“教訓”は今なお健在だ。税務当局が節税スキームの規制強化を図る中、人気の東京湾岸エリアで施工ミスが発覚。自ら逆風に輪をかけるかのような事態となっている。

16/02/27号

2月の劇的な円高はなぜ起こったか。答えは専門家でもさまざまだ。ところが、その結果発生する「円高メカニズム」については、面白いことに「リスクオフで相対的に安全資産とされる円が買われた」と、完全に一致する。

2倍の未来へ──。2020年までの事業規模倍増を目指し、三菱商事が13年から掲げる戦略だ。資源の持ち分も2倍に増やす方針だが、市況低迷で雲行きが怪しくなり始めた。

やられたら、やり返す──。4月1日に始まる家庭向け電力市場の自由化を控え、最大の市場である首都圏で顧客争奪戦が激化している。中京地域を地盤とする中部電力が1月末、東京電力の供給エリアである首都圏向けの料金メニューを発表し、2月1日から申し込み受け付けを開始した。

特別利害関係人――。経営再建中のシャープが今、会社法にあるこの解釈を巡って揺れている。大詰めを迎えたスポンサーの選定作業に、大きな影響があるためだ。国や銀行団、外資など多くのプレーヤーが入り乱れ、思惑が複雑の交錯するスポンサー選びが、足元でさらに混沌としてきた。

中国では「春節」の大型連休に入り、いつものごとく訪日観光客が押し寄せている。だが、中国経済の減速と足元の円高で、その爆買いの勢いも鈍るのではと懸念される中、日本製品の次の購入ルートとして脚光を浴びているのが、「越境EC(エレクトリックコマース)」だ。

総合商社は真冬の時代に突入するのか。大手商社7社の2015年4~12月期連結決算が出そろい、資源安にもがく各社の苦境が一層鮮明となった。住友商事はマダガスカルのニッケル事業770億円に加え、鉄鉱石や銅などで16年3月期の減損損失が1700億円に達する見通し。

大手通信キャリアよりも安い通信料金で使えるため、2015年に大きな話題をさらった仮想移動体通信事業者(MVNO)による「格安スマホ」。イオングループや楽天グループなど有名企業が参入して市場は成長を続けているが、一方で過当競争による価格下落を招いており、各社とも生き残りを懸けた差別化に挑んでいる。

経営再建中のシャープで、スポンサー選びが大詰めを迎えている。交渉の裏側を探る中で見えてきたのは、国や銀行団など利害関係者の間で繰り広げられているお粗末な綱引きだった。

「サークルKサンクスというブランドが消えるのだから、新会社の名前はこうしてほしい」今年9月に経営統合を控えるファミリーマートとユニーグループ・ホールディングス(GHD)。統合後の新会社の在り方などを協議する統合準備委員会の席上、ユニーGHDの佐古則男社長が出した提案に、ファミマの首脳陣は思わず耳を疑った。

株安、円高、そして史上初の長期金利のマイナス圏突入──。東京市場は攻防ラインが次々と破られるトリプルパンチに見舞われた。市場はいったん落ち着くとの見方が多いが、日銀関係者は早くも次のリスクシナリオに身構え始めた。

16/02/20号

会社は今でも大好きですよ。愛着はあります。ただあの状況では、誰かが人柱にならなければ会社は持たなかったでしょうから」そう言って唇をかんだ田村幸一さん(仮名・51歳)は、昨年9月末、シャープを希望退職した。

2月1日、業界4位の日新製鋼の子会社化を表明した新日鐵住金。買収の狙いと、業界再編の引き金ともなった鋼材環境の見通しについて聞いた(日新製鋼の買収を発表した記者会見での発言を含む)。

リーマンショック後の円高に苦しめられたマツダが、今度は新たな為替リスクに苦しんでいる。海外生産比率を高める構造改革を進めてきた、同社の為替耐性の現状を分析する。

1月27日、キヤノンは、3月30日付で御手洗冨士夫会長兼最高経営責任者(CEO、80歳)が兼務している社長職を退任し、後任として眞榮田雅也専務(63歳)が社長兼最高執行責任者(COO)へ昇格する人事を発表した。

日本銀行が異次元金融緩和を導入して以降、銀行界は超低金利による収益悪化に苦悩してきた。そこへまた投入されたマイナス金利という“劇薬”は、弱った銀行の息の根を止めかねない。

生産停止に追い込まれたのは、事故発生から約3週間も後のことだった。トヨタ自動車は2月1日、国内の完成車工場の稼働を8~13日の6日間、全て停止すると発表した。きっかけはトヨタ系鉄鋼メーカー、愛知製鋼で今年1月8日に起こった爆発事故。エンジンやトランスミッション(変速機)など駆動系部品に使う特殊鋼や加工部品の供給が滞っているのだ。

1月29日、日本銀行は未踏の領域に足を踏み入れた。金融政策決定会合で、マイナス金利の導入を決めたのだ。なぜ日銀はこのタイミングでこの政策の実行に踏み切ったのか。

16/02/13号

『週刊ダイヤモンド』2月13日号の第1特集は「地政学超入門」です。世界の国や地域の政治、経済、軍事、社会的な動向には、地理・歴史・宗教が深く関係しており、激動の国際情勢を読み解くには、地理や世界史の知識を踏まえた地政学的な見方が不可欠になっています。

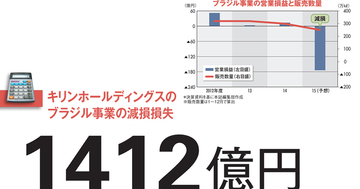

1949年の上場以来、初の最終赤字を計上するキリンホールディングス。原因はブラジル事業の大不振にあるが、その根底には海外統治の脆さがあった。