垣田達哉

10月28日、岸田文雄首相は、政府与党政策懇談会で「総合経済対策に盛り込まれた各施策を国民の皆様の手元にしっかり届け、生活を支えていることを実感していただくために、全力を尽くしてまいります」と述べ、その日の夕方、財政支出約39兆円という総合経済対策を発表した。その記者会見では、電気料金等に対する質問に対し「総額6兆円、1家族当たり4.5万円の支援を行います。こうした効果的な激変緩和措置を講ずることで、物価高から国民の皆さんの生活を守ります」と自信満々に答えている。しかし、物価高騰対策を見る限り「政府が生活を支えてくれる」「物価高から生活を守ってくれる」とは到底実感できない内容と言わざるを得ない。

6月9日、消費者庁は、回転ずし「スシロー」の運営会社「あきんどスシロー」(以降スシロー)に対し、景品表示法に違反する行為(おとり広告に該当)が認められたとして、再発防止を求める措置命令という行政処分を行った。スシローのあきれた集客行為の実態とは。

エネルギー危機、穀物高騰、ロシアのウクライナ侵攻というトリプルショックに見舞われている日本。各種食品の異常な値上げが続く中で、今や物価の優等生といえるのが米(コメ)である。日本人の主食であるコメが、ここに来て人気急上昇中だ。コメは、物価高騰の日本の救いの神になるかもしれない。

中国産などの大量の輸入アサリが熊本県産と偽装された問題は、多くのメディアで大々的に取り上げられている。だが、2月20日現在、誰一人逮捕されていない。一方15日には、外国産ワカメを鳴門産と偽装していた疑いで、食品表示法及び不正競争防止法違反として、静岡県の水産会社の社長含め3人の容疑者が逮捕されている。どうしてアサリ偽装は、誰も逮捕されないのか。

熊本県産として全国で販売されていたアサリの大半が、中国産や韓国産が偽装されたものだった可能性が高いという問題を受け、2月8日、熊本県知事は農林水産省と消費者庁を訪問し「アサリの産地偽装対策に関する緊急要望書」を大臣に手渡した。その中で、食品表示法で運用されている「長いところルール」について、アサリを適用除外とするように要望している。だが、それだけではアサリ偽装はなくならないだろう。

熊本県産とされるアサリの多くが、実は中国産だった疑いが浮上し、大きな問題となっている。なぜアサリが狙われるのか。そして、産地偽装を防ぐためにはどうすればいいのか。

昨年は、食品や電気代などの生活に密着した商品や料金が、過去に例がないほどの異常な値上がりとなったが、今年も、数多くの食品や電気料金等の公共料金が次々と値上げされる。値上げの連鎖が収まる兆しがない。政府は、法人税を減額する「賃上げ税制」の条件を見直すことで、給料引き上げによる景気回復を狙っているが、それで本当に景気が上向くのだろうか。それよりも、消費税減税の方がはるかに効果的ではないだろうか。

鍋が恋しい季節になってきました。鍋に欠かせない野菜はいくつもありますが、その中の一つがネギです。「ネギはすべて国産だから安心」とスーパーマーケットで買う人も多いでしょう。特に、ブランド品の九条ねぎはとても人気です。小売店で買うのは高いからと、家庭菜園で栽培されている人もいるかもしれません。

卵の黄身が「濃い方が新鮮だ」とか「栄養価が高い」と思っている人は多いのではないでしょうか。最近は、黄身の色が黄色ではなく、だいだい色のように赤みがかった卵まであります。卵の黄身が、薄い黄色でも濃い黄色でも赤い色でも、黄身の色と鮮度や栄養価は一切関係ありません。もちろん、味も卵を産んだ鶏の品種も黄身の色とは一切関係ありません。黄身の色でわかることは、どんなエサを食べたかということだけです。

2020年10月、菅義偉首相が、臨時国会の所信表明演説で「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と宣言したことで、大豆ミート(大豆肉)が脚光を浴びるようになった。

秋はキノコ狩りのシーズン。高価なマツタケはなかなか買えなくても、椎茸であれば手軽に買うことができます。ところで、マツタケは国産や外国産が売られていますが、椎茸は国産ばかり。しかし、実は外国で栽培された椎茸でも国産として販売できるカラクリがあるので、注意が必要です。

旬を迎える食材が多い「食欲の秋」。食材選びで添加物が気になる人は多いだろう。添加物を見分けるのは知識がないと難しいと思っているかもしれない。だが、昨年4月以降、原材料の表記方法が変わり、誰でも超簡単に見分けることが可能となった。

8月25日、農林水産省は2020年度の自給率を公表した。カロリーベースで37%、これは一昨年と同じで過去最低だった。政府は、30年度には45%にするという目標を掲げているが、10年度から昨年度までの11年間に一度も40%を超えたことがない。あと10年間で8%引き上げるのはかなり難しい。

新型コロナウイルスのワクチン接種を巡り、政府は東京や大阪に大規模センターを設け、今月24日から接種を開始する予定だ。しかし、この計画については大きく四つの不安がある。

4月12日から、高齢者向け新型コロナウイルスワクチン(以降ワクチン)の接種が始まった。4月から5月中旬の間に配布されるワクチンは3600万人いる高齢者の内の約9%にすぎず、本格的な接種が始まるのは、5月10日以降になる。同時期に全国一斉にワクチンを接種させるのは、国や地方自治体にとって世紀の大事業である。だが、医療従事者の人手不足などにより、計画通りに進まない可能性が高い。

東京オリンピック・パラリンピック(以下東京五輪)開幕まで半年となった。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、菅政権は「開催する」「無観客で行う」「中止する」のいずれも選択できず、「1年延期する」が唯一の選択肢となるだろう。

11月に入って以降、多くの都道府県で新型コロナウイルスの感染者数や重症者数が、過去最高を更新している。本格的な感染拡大が始まったというのに、どう見ても政府の対応はのんびりしている。感染拡大を防止しようとする危機感(本気度)が、国民に伝わってこないのはどうしてなのか。そこには大きく5つの理由がある。

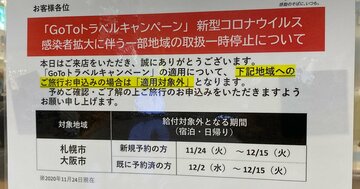

Go To イート食事券を発行する東京事務局は11月10日、販売方法を突然変更すると発表した。変更内容は次の通りだ。

オンライン飲食予約は、「トリキの錬金術」や「無限ループ」が問題となり、不公平・不公正などの声が高まり、農水省は「付与ポイント以上の飲食が必要」という制限を設けた。しかし、問題があるのはオンライン飲食予約だけではない。Go To イートキャンペーンのもう一つの柱であるプレミアム付き食事券(以下、食事券)もかなり不公平な制度設計になっている。

10月7日、農水省は、Go Toイートキャンペーンの食事券とオンライン飲食予約(以下オンライン予約)の給付金の配分を突然変更した。前日の6日まではホームページ上で、給付金は食事券が767億円、オンライン予約も767億円だった。ところが、7日には食事券が868億円と101億円増、一方オンライン予約は616億円と151億円減に変更されている。