西岡純子

日本製鉄による米鉄鋼大手、USスチール買収は大統領選挙を控え政治問題化し難航しているが、その陰で日本企業の米地場企業やスタートアップ企業へのM&A(企業の合併・買収)は活発化している。米中対立先鋭化などのリスクへの対応に加えて、米国経済の強い成長力や日本での低利資金調達ができることなどが追い風になっている。

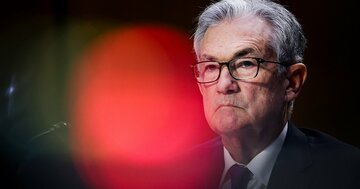

米国のインフレ率が3%台前半まで鈍化する中、注目されるFRBの「3月利下げ」の可能性は極めて少なくなった。米経済の消費などの経済指標が依然堅調な一方、中東を巡る地政学リスクによる供給制約の懸念も出て、初回利下げの時期は流動的になった。物価目標達成間近でインフレ再燃となりかねない難しいかじ取りだ。

米国経済は、消費関連品目の物価上昇圧力を示す個人消費支出(PCE)デフレーターが直近11月には2%台まで低下、FRB(米連邦準備制度理事会)が掲げる2%目標が視野に入る一方で、失業率は3.7%と中立水準に近づき安定している。FRBは2024年に利下げに転じる見通しだが、景気失速の懸念は薄らぎ軟着陸が現実味を帯びてきた。

7~9月の米国GDPが前期比4.9%の高い伸びとなり、FRB景気軟着陸路線は順調に見える。しかし懸念されるのは、ウクライナやイスラエル支援の国防費など予算膨張による財政リスクから長期金利上昇の勢いが加速することだ。

インフレ抑制重視できたFRBが利上げを打ち止める環境が整いつつある。雇用拡大のペースが鈍化する一方で、消費者向けローンなどの延滞率上昇が目立ち、この流れが年後半続けば利上げ停止が現実味を帯びる。

FRBの急ピッチの利上げにかかわらず米国経済は堅調で、インフレ抑制に現状の引き締めは不十分との議論もでる。自然利子率の推計が過小だという理由だが、インフレ抑制で金融政策に負荷が偏ることには注意が必要だ。

米経済は雇用や消費は堅調でインフレ圧力が根強いが、一方で銀行不安が長引く様相だ。FRBはインフレ収束が遅れても金融システムに過剰なストレスがかからないことを優先する景気軟着陸シナリオを描き始めたようだ。

米経済は小売売上高などが改善、景気底割れの懸念が薄らいでいる。可処分所得の増加や企業の在庫調整が穏やかなことが背景で、政策金利の最高水準は引き上げられるとの観測が強まる。

米FRBは利上げで労働需給のひっ迫を緩和しインフレ抑制を目指しているが、労働市場は、就業者数増加の一方でレイオフ件数も増え、賃金の鈍化は利上げとは別の要因からで、米経済の軟着陸シナリオは不透明感が漂う。

FRBの利上げ加速で金利上昇、ドル高が進むが、米企業の支払い能力は総じて潤沢で、ドル高でも輸出が好調な企業もある。国内最終需要の落ち込みがどのくらいのマグニチュードで起きるのかが今後のポイントだ。

FRBの利上げが通常の3倍のペースにもかかわらず米経済は雇用増を背景にした消費堅調などで底堅い。この状況が続くとなれば来年年初には政策金利は4%台まで引き上げられる可能性がある。

米国ではガソリンや食料品の急騰に加え景気変動にそう連動しない家賃や医療サービスの価格も上がっている。企業の価格転嫁や在庫調整の動き次第では利上げ加速でもインフレ率が高止まりする可能性がある。

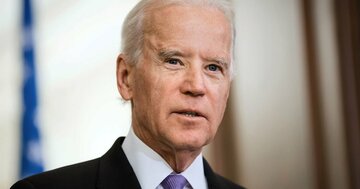

バイデン大統領は中国包囲を意識した「インド太平洋経済枠組み」と「クアッド」で経済と安全保障の両面から「アジアへの関与」を明確にしたが、安保で米国に依存する一方で経済では中国と相互依存関係にある日本は「板挟み」の難しい対応を迫られる。

米FRBは約3年ぶりの利上げに踏み出したが、今後の利上げペースにはウクライナ情勢が影を落とす。エネルギー価格などのさらなる上昇や需要下振れによる成長減速の可能性もあり難しいかじ取りだ。

FRBはインフレ対応に本腰を入れ、3月から「年内4回の利上げ」とともに資産縮小も始める見通しだ。中間選挙を控えインフレ抑制の政治圧力が強い一方で金利上昇への経済の抵抗力も強まっている。

日本企業や株式市場への影響も大きい米国経済はどこへ向かうのか。経済・市場の分析や見通しに定評のある三井住友銀行の西岡純子(ニューヨーク駐在)チーフ・エコノミストが、2022年の米経済の行方を読み解く。

バイデン大統領がパウエルFRB議長を再任したのは、インフレ加速で利上げ前倒しが予想されるなかで市場の不要な混乱を排するために、体制継続による安定したかじ取りを重視したとみられる。

コロナ禍からの景気回復で物価が高止まりし、FRBの「平均的インフレ目標」政策が真価を問われる局面だ。家計への影響を重視する政治の圧力も強まり、FRBは難しい政策運営を迫られている。

米連邦準備制度理事会(FRB)の量的緩和縮小開始に向けたスケジュールが9月にも公表される可能性が出てきた。7月の連邦公開市場委員会(FOMC)声明文で経済について前向きな評価など正常化に向け前進を示唆する変化が盛り込まれた。

G7サミットで存在感を示したバイデン大統領だが、コロナ対策の財政支援策の期限切れや移民急増問題などの課題が残る。対応次第で来年の中間選挙で政権基盤が不安定化する可能性がある。