森上教育研究所

第26回

「開成」の“質実剛健”を新時代へ!21世紀の学びを体現する新校舎群

ここ数年、創立100周年を迎える私立中高一貫校は多いが、150周年ともなると数えるほどしかない。東大合格者数日本一の記録を更新し続け、このほど第100代の総理大臣に卒業生の岸田文雄さんが就任した開成は、質実剛健を旨とし、東京男子御三家で唯一残る詰め襟の制服姿にいまもバンカラな気風を感じさせる。だが、竣工したばかりの新高校校舎は、従来の質実剛健なイメージだけに縛られない、21世紀の新しい開成の教育をうかがわせるような施設と設備を備えていた。

【中学受験への道】第117回

埼玉・千葉・茨城「中高一貫校」最新人気情勢【男子受験生・秋版】

9月に実施された首都圏四模試(四谷大塚、日能研、首都圏模試センター、SAPIX)の受験者数を見る限り、2022年首都圏中学受験生の総数は、21世紀最多になる可能性が高い。今回は、男子受験生に関して、埼玉・千葉・茨城の最新情勢をお知らせしたい。

【中学受験への道】第116回

首都圏「中高一貫校」22年入試は熾烈、志願者2000人以上増か!?

これまで、首都圏四模試(四谷大塚、日能研、首都圏模試センター、SAPIX)の4月模試と7月模試の受験生動向を取り上げてきた。今回は9月模試の全体的な動向について見ていこう。現状では、2022年首都圏中学受験生の総数は、20世紀最多だった15年前を超えて、21世紀最多になる可能性が高い。

第25回

「海城」の生徒の探究心を刺激する、“サイエンスセンター”の仕掛けとは

1891年創立の海城中学高等学校は今年130周年を迎える。既存校舎の屋上に教室を増築した2号館以来、30年ぶりに手がけた新校舎プロジェクトが新理科館「サイエンスセンター」。理科教員の意見が大きく反映され、建物自体が“教材”ともなっている。理系人材を多数輩出する海城にとって、この新校舎は生徒の知的好奇心を喚起する仕掛けに満ちていた。(ダイヤモンド社教育情報、撮影/平野晋子)

【中学受験への道】第115回

首都圏「中高一貫校」最新人気情勢【2022年・女子受験生版】

前回は、6~7月に実施された四つの模試(以下、7月模試)の総受験者動向から読み取れる首都圏男子受験生の志望校選択を取り上げた。今回は女子受験生について、人気上昇の学校(入試)を中心に、狙い目となりそうな学校(入試)についても見ていきたい。

第24回

多彩な個性を育てる「栄東」のアクティブ・ラーニング

創立から半世紀の節目にある学校法人佐藤栄(さとえ)学園。現在その理事長を務めるのが、栄東中学・高等学校の校長に就任してから今年で13年目の田中淳子先生だ。毎日1時限目から始まる、同校の最大の特徴である英語のアクティブ・ラーニングの授業を受け持ち、その指導は、全身から台風を起こすようなエネルギーで生徒を巻き込んで、否応なしに英語で表現する力を養っていく。こうした実践的教育は、同校が個性豊かな人材を輩出する原動力にもなっている。

【中学受験への道】第114回

首都圏「中高一貫校」最新人気情勢【2022年・男子受験生版】

前回は、6~7月に実施された四つの模試(以下、7月模試)の総受験者動向から読み取れる全体の傾向を見た。今回は首都圏の男子受験生がどのような選択をしようとしているのか、人気上昇の学校(入試)を中心に、狙い目となりそうな学校(入試)についても見ていきたい。

第23回

「栄東」を超人気校に導いた女性校長

さいたま市にある栄東は、8年連続で出願者数が1万人を超え、日本最多の中学受験生を集める学校として名を馳せている。いまから30年前の中学開校時には募集定員に満たない状況だったが、5年前には県立浦和高校を東大合格者数で追い抜くほどの進学校に育っている。

【中学受験への道】第113回

首都圏「中高一貫校」に今世紀最多の受験生が押し寄せる!?激戦必至の2022年入試

今回は6~7月に実施された4つの模試(以下、7月模試)の受験者動向を取り上げる。驚いたことに、以前ご紹介した4月模試で示された増加傾向は継続していた。このまま推移すると、首都圏中学受験者数が21世紀最多だった15年前の水準に2022年は達するかもしれない。

【中学受験への道】第112回

埼玉・千葉「私立中学」志願者ランキング、埼玉2位は開智、千葉2位は市川、1位は?

のべ志願者数を元にした人気校について、東京、神奈川と見てきた。今回は埼玉と千葉、そして茨城にも触れてみたい。全国最多の受験生を集める埼玉の栄東、上位に並ぶ千葉の私立御三家、そして茨城の3校についてそれぞれ見てみよう。

第22回

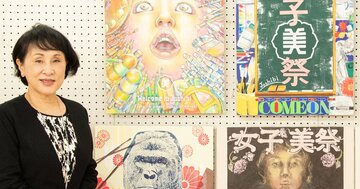

「女子美付属」の志願者数が年々増えていった理由

偏差値も下がり志願者も減っていたこの伝統付属校を、再び名実共に人気校に復活させるには何をしたらいいのか。この4年間の志願者数の伸びは、学校の魅力が受験生に伝わってきたことと、カリキュラムが教科横断型に変わっていったワンアンドオンリーの学校が持つ「美術の力」のなせる業だろう。

【中学受験への道】第111回

神奈川「私立中学」志願者数ランキング、3位横浜女学院、2位日本大学、1位は?

のべ志願者数は、併願需要も含む受験者の人気を示すバロメーターだ。東京の上位10校煮続けて、今回は神奈川の上位10校について、のべ実受験者数と比較しながらそれぞれ見てみよう。いずれも数値はすべての入試の合計だが、記事中では「のべ」の表記を省いてある。

第21回

ワンアンドオンリーの美大付属女子校は「秘密の花園」だった

コロナ禍で人数を絞っていることもあり、どの学校も学校説明会の予約枠が取りづらい。中でも、“楽しい”と受験生に評判の女子美術大学付属の体験型説明会は年々人気が増しており、すっかりプラチナチケット化している。全国的に見ても、美大の付属校自体が珍しい。このワンアンドオンリーの学校では、高2・高3になると週10時間も美術教育が行われている。系列大学の前身となる私立女子美術学校は1900年創立の伝統校であり、付属校も創立からすでに1世紀を経ている。

【中学受験への道】第110回

東京「私立中学」志願者数ランキング、3位広尾学園、2位東京都市大付、1位は?

東京にある私立中の「のべ志願者数」ランキングをお届けする。複数の入試がある学校はその合計値を使用したことから“のべ”とした。併願先としての人気も考えると、出願者数ベースで見た方が参考になりそうだからだ。のべの実受験者数と比べながら、東京の人気校について考えてみたい。

第20回

女の子が幸せになる「学校の育て方」

学校の経営改革は、責任者に想像以上の負荷をもたらす。祖父も父も母も、そして漆紫穂子さん自身も40代、50代でがんを患っている。そんな中で2021年には理事長職を継承した。4年先の創立100周年に向けて、品川女子学院を今後どう育てていくのか。女の子が幸せになるための学校の未来像を描き始めている。

第19回

社会で活躍する女性の共通点、「品川女子学院」理事長が語る

28歳の時に勤務先の私立校を辞して、生き残りを懸けた改革に動きだした父母の経営する学校に戻った漆紫穂子さん。校名変更後、品川女子学院の名を一躍とどろかせたのが2003年から始まった「28project」だった。失敗を恐れず、チームで問題を解決していくという学校の流儀の根底にあるものは、女子が社会で活躍するための実践的な力を身に付けてほしいという思いである。

第18回

経営危機からよみがえった「品川女子学院」、人を動かす4つの法則とは

前身となる荏原女子技芸伝習所は、関東大震災の復興が進む中、1925年に漆雅子によって設立された。衆議院議員も務めた当時の品川町長(漆昌巌)の娘であり、現理事長(4代目)である漆紫穂子さんの曽祖母にあたる。生まれ育ったわが家のような学校が経営危機に直面した時、現場に飛び込んでからはや30年余り。女の子が自立して幸せに生きるために、学校は何をしたらいいのか。

【中学受験への道】第108回

「中高一貫校」の生き残り策は“共学化と完全一貫化”にあり【中学受験2022】

いまに始まったことではないが、中高一貫校が生徒募集も含めた現状打開策を考える上で、打ち出す手はいくつかある。代表的なものとしては、校舎の新築、制服のモデルチェンジ、そして別学校の共学化がある。これらに加えて、高校からの生徒募集を停止して完全一貫化することにより、カリキュラム編成も含めた中高一貫校の強みをさらに生かすという手もある。2022年以降の入試でどのような動きが首都圏の中高一貫校で予定されているのか見ていこう。

【中学受験への道】第107回

【中学受験(東京・神奈川)】初日の受験者数の多い学校ランキング、3位早稲田、2位麻布、1位は?

東京と神奈川の中学入試解禁日は、曜日を問わず例年2月1日である。この日、4万人を超える受験生がいずれかの学校で入試に臨んでいる。その多くは第一志望校であり、難関校はこの日一回限りの入試となることもある。本当に人気のある学校はどこなのか、今回は東京・神奈川解禁初日の受験者数ランキングを見てみたい。

【中学受験への道】第106回

首都圏「私立中高一貫校」のICT教育の現状、全121校をリサーチ

英語など語学力も含む「国際教育」と並んで保護者の関心が高いのがデータサイエンスをはじめとしたICT関連の能力を身に付けるための「情報教育」である。首都圏私立中高一貫校121校から寄せられたアンケート結果も交えながら、中高一貫教育のメリットを生かしたカリキュラムがあるのかなど、志望校選びのチェックポイントを見ていこう。