野口俊哉

新型コロナウイルス感染症のまん延以降、保険金・給付金の不正請求が急増し、保険における公平性を損なう事態となっている。その理由は何なのか。また、生保会社が取り得る対策には何があるのか。

インターネットでの商取引が今や当たり前の時代だが、いまだ保険業界では代理店経由での保険販売が主流だ。その理由は何か。そこで連載『ダイヤモンド保険ラボ』の本稿では、代理店販売とインターネット経由での保険販売の相違について、売り上げと三利源の4つの観点から分析した。

保険会社にとっての保険会社といわれる再保険会社。保険会社の社員であっても再保険の業務や中身を熟知している人は少ない。そこで本稿では、従来ある再保険の活用法に加え、昨今の新しいトレンドである3つの再保険の活用法について詳述する。

2016年の保険業法改正で乗り合い代理店は、複数の保険商品を提示して説明する義務が課せられたが、提示する商品には限りがあり、保険会社にとってまずは、代理店に選ばれる商品を開発する必要に迫られている。本稿では、代理店に選ばれるための「5つの条件」について詳述する。

生命保険業界の販売現場において、医療保険が主力商品になって久しい。それだけに、生保各社は毎年のように、商品改定や新商品の投入を迫られるが、果たして医療保険はもうかる商品なのだろうか?医療保険の収益構造を分解することで、その中身を解き明かしていく。

損害保険会社の売り上げの過半を占める自動車保険。「事故あり」等級の導入で収支は改善したものの、いずれ参考純率が下がるのに加え、自動運転技術の進展などもあり、今後の自動車保険を取り巻く環境の先行きは不透明だ。

日常生活のトラブルサポートサービスやセカンドオピニオンサービスなど、保険商品に付帯する「契約者サービス」がこのところ増加傾向にある。その理由や今後の動向について詳述する。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の波は保険業界にも押し寄せている。コロナ禍もあってここ数年、保険各社は顧客の利便性が向上するような具体的な施策に取り組み始めている。しかし、マーケティング面では、顧客が期待する水準とはまだ乖離(かいり)があることが、数字からも明らかになっている。

世の中には病気や火災などさまざまなリスクが存在するが、時代の変化とともに新たなリスクが誕生している。そうしたニューリスクに対して、保険料と引き換えに保障や補償を提供するのが保険会社の使命だ。もっとも、保険会社にとってニューリスクを保険商品化するには多くの課題が存在する。

長らく続く低金利環境下で、近年、外貨建て保険の人気が高まってきた。その一方で苦情も増加、あたかも悪質な保険商品との代名詞になっている。その中身と、新たに導入されたルールについて詳述していこう。

保険商品は目に見えないだけに、その価値が分かりづらい。また、保険契約が長期の生命保険と保険期間が1年の損害保険とでは、利益構造も大きく異なる。本稿では両者の商品特性を踏まえ、これら保険商品の収益性を解明していこう。

日本を代表する巨大企業がサイバー攻撃を受け、全工場の操業停止に追い込まれた。今やほとんどの企業や個人はインターネットに接続しており、サイバーセキュリティ対策が急務といえる。サイバー保険を提供する損害保険各社にとっても、総合力の見せどころといえるだろう。

保険会社の社員ならば誰でも知っている数理業務の専門家、アクチュアリー。だが、その詳細についてはあまり知られていない。そこで、アクチュアリーである筆者の経験も踏まえ、アクチュアリーの全体像を解説していこう。

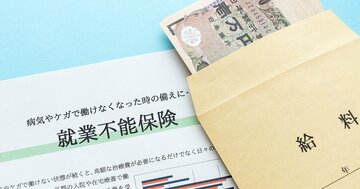

最近、生命保険各社がこぞって販売している就業不能保険。実は、その歴史は意外に古く、類似商品を損害保険会社が20年以上前から発売している。また、収入保障保険など似た名称の保険が多いことも特徴の一つであり、本稿では就業不能保険の成り立ちから類似商品との相違点、保険会社がこの保険を販売する狙いについて考察する。

死亡時や病気への罹患時、偶然の事故発生時に保険金や給付金が支払われる保険。保険商品には、それらのお金を狙ったモラルリスクや、健康リスクなどの高い契約者が集中してしまう逆選択リスクが存在する。どうすればそれらのリスクに対処できるのだろうか。

生命保険には終身保障タイプと定期保障タイプがあるが、お客さまの視点と保険会社の視点ではどのような違いがあるのだろうか。両者の違いについて、深掘りしていこう。

2006年度に施行された改正保険業法によって誕生した少額短期保険。いまや財務局への登録数は109社に上り、大手保険会社の相次ぐ参入などもあって、その数はさらに増加傾向にある。では、なぜ保険会社がこぞって少額短期保険子会社を設立するのか。「数字から保険を読む#10」では、その理由を解説していこう。

最近の生命保険商品のトレンドの一つに「健康増進型」があり、複数の生保が健康増進型保険を発売している。なじみが少ないジャンルの商品だけに売れ行きはさほどではないが、生保にとっては五つの大きなメリットがある。

医療保険に付帯する割合が9割を超えるとされる先進医療特約。月百円前後の保険料で、一部の高額な治療に備えられることが人気の理由だが、実は保険会社にとって大きなリスクを孕んでいる。先進医療の対象になりそうだと報道されている不妊治療もしかり。その実態について論じた。

同じ保険でも、生命保険と損害保険は似て非なるもの。違いについて保険業法に明確に書かれているが、両者の特性ベースで見れば違いは大きく三つある。あなたは正しく理解できているだろうか。