第2次世界大戦後の焼け野原から日本を世界第2位の経済大国にまで押し上げた高度成長期は、1970年代に入って曲がり角を迎えた。71年のドルショックによって金・ドル交換停止と日本に対する輸入課徴金の導入、円切り上げ・完全変動相場制への移行が進み、73年と79年の石油危機によって高度成長の前提条件だった原燃料の大量安価使用というモデルが崩壊する。公害問題の高まりで企業の社会的責任が問われるようにもなった。

73年に戦後初の実質マイナス成長を経験し高度経済成長時代は終わりを迎えるのだが、こうした構造変化は当然、企業業績に如実に表れた。各社の74年度決算は軒並み大減益に見舞われた。

「週刊ダイヤモンド」76年4月3日号では「生き残りの条件」と題された特集が組まれ、東証1部上場の製造業558社について、75年9月期までの最新決算数値を基に、損益分岐点を算出している。なんと全社平均の損益分岐点は97.4%。405社が90%以上という危険水域にあり、コスト削減が至上命令となっていると報じている。

当時から「不況に強い」「大所帯の割に即応性が高い」という評価を受けていた日立製作所も例外ではなかった。75年3月期、他企業と同様に経常利益を前年比で半減させてしまった。しかし日立はいち早く“減量経営”に着手。75年度上半期だけで225億円のコストを削減するという計画を打ち出したのだ。当時の売上高4375億円に対して、5.2%に当たるコストを一気に減らすという作戦である。

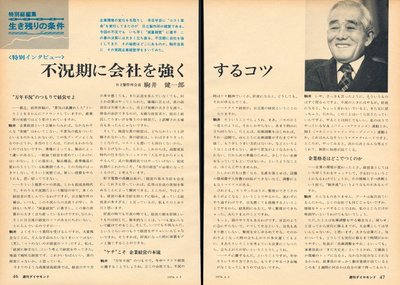

この取り組みの早さによって、日立の76年3月期の決算は大きく立ち直る。こうした不況期における経営の要諦について、当時の日立会長、駒井健一郎(1900年12月17日~86年10月2日)が、前出の「生き残りの条件」特集の中でインタビューに答えている。

「“万年不況”のつもりで、年中ケチケチ経営に徹することでしょうね。どこの会社でも、不況時はケチ精神でいくが、好況になると、どうしても、それが緩んでくる」という言葉に象徴される通り、駒井は終始コスト削減の重要性を説く。そしてインタビューの終わりには「厳しい時代の経営者の役割」について語る。創業者、小平浪平が遺した信念の言葉をそらんじてみせ、「企業としての方針や哲学が確定していない企業は、経営陣の考えもバラバラで、トップが代われば経営方針も変わってくる」と話す。社風、会社の体質をつくり守ることこそが、企業経営のポイントだというのである。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

73年に戦後初の実質マイナス成長を経験し高度経済成長時代は終わりを迎えるのだが、こうした構造変化は当然、企業業績に如実に表れた。各社の74年度決算は軒並み大減益に見舞われた。

「週刊ダイヤモンド」76年4月3日号では「生き残りの条件」と題された特集が組まれ、東証1部上場の製造業558社について、75年9月期までの最新決算数値を基に、損益分岐点を算出している。なんと全社平均の損益分岐点は97.4%。405社が90%以上という危険水域にあり、コスト削減が至上命令となっていると報じている。

当時から「不況に強い」「大所帯の割に即応性が高い」という評価を受けていた日立製作所も例外ではなかった。75年3月期、他企業と同様に経常利益を前年比で半減させてしまった。しかし日立はいち早く“減量経営”に着手。75年度上半期だけで225億円のコストを削減するという計画を打ち出したのだ。当時の売上高4375億円に対して、5.2%に当たるコストを一気に減らすという作戦である。

この取り組みの早さによって、日立の76年3月期の決算は大きく立ち直る。こうした不況期における経営の要諦について、当時の日立会長、駒井健一郎(1900年12月17日~86年10月2日)が、前出の「生き残りの条件」特集の中でインタビューに答えている。

「“万年不況”のつもりで、年中ケチケチ経営に徹することでしょうね。どこの会社でも、不況時はケチ精神でいくが、好況になると、どうしても、それが緩んでくる」という言葉に象徴される通り、駒井は終始コスト削減の重要性を説く。そしてインタビューの終わりには「厳しい時代の経営者の役割」について語る。創業者、小平浪平が遺した信念の言葉をそらんじてみせ、「企業としての方針や哲学が確定していない企業は、経営陣の考えもバラバラで、トップが代われば経営方針も変わってくる」と話す。社風、会社の体質をつくり守ることこそが、企業経営のポイントだというのである。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

“万年不況”のつもりで

年中ケチケチ経営に徹する

1976年4月3日号より

1976年4月3日号より

――最近、政府首脳が、“景気は底離れした”ということをさかんにアナウンスしていますが、産業界の実感ではどう受け止めていますか。

企業経営という立場から見れば、なかなかそんな“実感”は沸いてこない。不景気の底を突いたといえるのかもしれないが、この先グングン良くなるのかどうか、本当のところは、誰にも分からないのではないですか。

業種によっても、製品によっても違いがあるし、一般論で経営を進めていくわけにはいかない。特に現在は、製品構造、産業構造が変わろうとしている転換期であり、その方向がはっきりしない。そういう実態では、新しい投資をやろうにも、思い切ってできない。

――そういう視界ゼロの状況、しかも低成長時代で、その上不況期だという難局の中で、多くの経営者が苦しんでいるわけですが、日立製作所の場合、いつも、この不況からの立ち直りが早い。今回もいち早く“減量経営”に着手し、この春の決算から大きく立ち直っているわけですが、何か、そこに日立流の経営のコツがあるに違いない、とにらんでいるのですが……。

よくそういう質問を受けるんですが、大変残念なことに、そんな手品みたいなうまいコツはない(笑)。「コツのないのが経営のコツ」ですよ。私は、「経営に妙手なし」という考えで経営をやってきた。地道で地味な経営です。これが一番いい、真の経営じゃないか、と思っている。