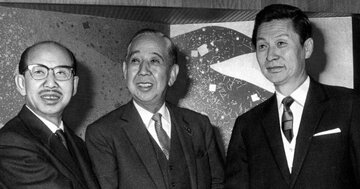

ホテルロッテ(ソウル)のオープニングセレモニー(1979年)

ホテルロッテ(ソウル)のオープニングセレモニー(1979年)

韓国に設立した「ロッテ製菓」を日本と並ぶ総合菓子メーカーに育て上げつつあった重光武雄。韓国でも快進撃を続ける重光に、三度目の正直とばかり朴正熙(パク・チョンヒ)大統領から直接、5つ星級の高級ホテル建設を懇願される。この要請に応じて重光は巨大プロジェクト、ロッテホテルとロッテデパートの開業へと踏み出す。この成功を端緒に、ロッテグループはホテル、流通、観光事業を中核とする巨大財閥化への道を突き進んでいくのだった。(ダイヤモンド社出版編集部 ロッテ取材チーム)

“三度目の正直”となる朴大統領からのホテル開業要請

朴大統領から「ぜひ会いたい」と重光武雄に直接電話がかかってきたのは1970(昭和45)年11月3日のことだった。

当時の重光は3年前に韓国に設立した「ロッテ製菓」と、日本の「ロッテ」の経営にあたるため、韓国と日本を行き来する「シャトル経営」を続けていた。特に日本においては、大成功を収めた64(昭和39)年のチョコレート参入に続き、70年は経営の第3の柱となるキャンディに参入し、総合菓子メーカーへと急成長を遂げている最中だった。

重光はこの電話を日本で受けた。だが、電話の10日後の11月13日付で韓国大手紙が、ソウル市の不正食品特別取り締まりチームが、ロッテをはじめとする食品メーカーの菓子に有害物や異物が混入しているのを摘発、3カ月の営業停止を命じ、検察に告発したと報じた。この件は後に、功を焦った担当者による過激すぎる措置と判明して終結するのだが、品質第一をモットーとする重光はその日のうちに韓国へと飛び立った。

この時、重光には同行者が1人いた。駐日韓国大使の李厚洛(イ・フラク)である。李厚洛は重光と同郷で、同じ蔚山(ウルサン)の農業学校を卒業している。朴と共にクーデターに参加し、後にKCIA部長まで務めた大物である。朴大統領と重光を引き合わせたのは李厚洛であり、当時は、朴大統領が遣わした重光のお目付役という役回りだったともいえる。

金浦空港から大統領府に直行した2人に対し、朴大統領は開口一番、次のように語った。

「私が重光社長に会いたいといったのはほかでもなく、半島(バンド)ホテルのためなのです。ご存じの通り、半島ホテルは観光公社が引き受けて経営しているが、実績が良くないのです。国営としてはいけない。その横にある国立図書館も払い下げるから、重光社長は努めて世界のどこに出しても恥ずかしくないような観光ホテルを建てて経営してください。政府は最大限の支援をいたします」(*1)

この唐突な申し出に、重光は困惑して、返事に躊躇した。しかし、後ろにいた李厚洛が、「いったんこの場では『はい』と答えて」とサインを送ってきたので、仕方なく「はい、かしこまりました」と答えることになったのだ。

重光は複雑な心境だった。ホテル経営については全くの素人であり、ホテル事業自体の将来の可能性さえ見通せない。しかも政府は、石油精製、製鉄と2度にわたって新規事業の進出を要請してきておきながら、土壇場で外された。「二度あることは三度ある」と重光が疑心暗鬼になるのは当然だ(『ロッテを創った男 重光武雄論』より)。

事実、重光の疑心暗鬼は誤りではなかった。実は朴大統領はロッテの他に2つ、5つ星クラスの高級ホテル開業にゴーサインを出していた。一つは、78(昭和53)年に開業するグランドハイアットソウルで、もう一つは79(昭和54)年に開業する、サムスングループがホテルオークラの支援を仰いで開業した「新羅(シルラ)ホテル」である。

重光が背負い込むことになった半島ホテルは、朝鮮半島で窒素肥料工場や発電所をはじめとする大規模事業を展開した日窒コンツェルンの野口遵(したがう)が32(昭和7)年に開設したもの。戦後は米軍の接収を受けた後、国際観光公社(現・韓国観光公社)が運営するソウルのランドマーク的な存在だった。「半島ホテルの建て替え」とは、単なる建て替えではなく、付近にあった国立図書館や雅叙園(アソウォン/高級中華料理店)なども含めた超大型の再開発だった。

朝鮮戦争で国土が焦土と化し、世界最貧国から復興中の韓国に一つも存在しなかった5つ星ホテルを一気に3つも開業するという壮大なプロジェクトは、朴大統領の観光政策の大転換によるものだ。

それまでも韓国にとって観光産業は外貨獲得手段として重視されていたし、今ではソウルはショッピングやレジャーで女性観光客に人気の観光スポットとして知られる。だが70〜80年代の韓国の観光産業は、「外国人男性観光客、特に日本人男性観光客の誘致が国家政策であったといっても過言ではない(*2)」という状況であり、「主に日本人団体男性客を対象とした妓生(キーセン)パーティという名の売春が斡旋される妓生ハウスは全国に25カ所を数え(中略)1976年から1982年までに韓国を訪れた日本人観光客の男女比率は男性が90〜96%であった」という状況だった。

そうした“闇”を抱える、歪んだ韓国の観光産業を変革しようという朴大統領の決断が、まだ海のものとも山のものともつかぬ5つ星ホテルの開業ラッシュだったというわけである。

さらに、重光にホテル開業を要請した理由には朴大統領並びに朴政権の“不純な動機”が含まれていた。それは、重光の日本の資産を韓国に移転させ、韓国側のものにしようというたくらみである。

重光がホテル建設に動き出した当時、ソウル市の都市計画局長だった、著名な土木史の専門家でもある孫楨睦(ソン・ジュモク)・ソウル市立大学名誉教授はこう指摘している。

「当時、韓国政府の要人たちは、彼が日本で集めた莫大な財産の一部だけでも母国に投資させ、母国に不動産の状態で残そうとする下心があった」(*1)

当時の重光は事実上日本人と見られていた。妻は日本人で、2人の息子も日本で育てられており、相続ともなれば重光の財産はすべて日本に残る。その資産を韓国に移させようというのである。政府の要人たちというのは、朴正煕、李厚洛、劉彰順(ユ・チャンスン/第15代首相・韓国ロッテグループ元統括会長)などだけではなかった。金鍾泌(キム・ジョンピル/第31代首相)、丁一権(チョン・イルグォン/第9代首相)、朴鐘圭(パク・チョンギュ/大統領警護室長)など、当時権力の座に就いていたすべての者たちが、重光に対して共通のたくらみを抱いていたというのだ。

それゆえ、国からソウル市にも重光への協力を命ずる指示が来ていた。孫楨睦はこう回顧している。

「73年10月に梁鐸植(ヤン・テクシク)ソウル市長とともに首相室に呼ばれて、金鍾泌首相からホテルロッテ建設にすべての支援を惜しむなと指示されたとき、金首相が強調したのがまさにその点だった。つまり重光武雄が日本で、そして日本人として集めた財産だから『母国への財産搬入』という次元で扱うべきであり、決して一企業を支援するというレベルではないという点だった。当時、金首相の口調があまりにも強かったので私はその後長い間、重光武雄が日本に帰化したと勘違いしていた」(*1)

*1 孫楨睦『ソウル都市計画物語』(未訳)

*2 李良姫「植民地朝鮮における朝鮮総督府の観光政策」『北東アジア研究』島根県立大学、2007年3月