カール・メンガーとJ.A.シュンペーター。どちらも経済学をかじった人なら、絶対知っている名前だろう。しかし、二人がウクライナと深い縁があることは、筆者のような経済学マニアくらいにしか知られていない。新古典派経済学の幕開けとなる「限界革命」を起こしたメンガーは、新聞記者のキャリアをウクライナでスタート。「イノベーション論」で有名なシュンペーターが、この理論を書き上げたのはウクライナの大学だった。二人の青年は彼の地で何を考え、後世に残る経済学を構築したのか。180年前の東欧からたどり、彼らの軌跡を前後編に分けて紹介する。(コラムニスト 坪井賢一)

メンガーがキャリアを開始した

ウクライナのリビウ

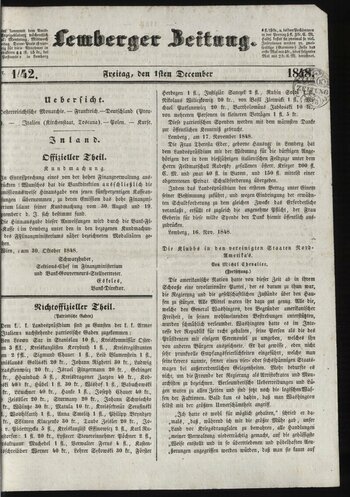

カール・メンガーが最初に勤務したウクライナ・リビウの新聞「レンベルガー・ツァイトゥンク(レンベルク新聞)」1848年12月1日付(オーストリア国立図書館が公開している画像)

カール・メンガーが最初に勤務したウクライナ・リビウの新聞「レンベルガー・ツァイトゥンク(レンベルク新聞)」1848年12月1日付(オーストリア国立図書館が公開している画像)

経済学者カール・メンガーは1840年、ガリチアの都市ノビ・ソンチのドイツ人貴族の家に、3人兄弟の2番目に生まれた。年子の兄弟は長じて全員ウィーン大学に入学している。長男マックス(1838~1911年)は自由主義の政治家、三男アントン(1841~1906年)はウィーン大学の民法学教授という秀才3兄弟だった。

ガリチアは、ウクライナ西部とポーランドの一部を含む地域を指す。メンガー家が所在したノビ・ソンチは現在、ポーランド東南部、スロバキア国境まで20キロメートルの都市だが、メンガーが生まれた19世紀末はオーストリア帝国(ハプスブルク帝国)の領域だった。つまり、メンガーはオーストリアの東方、ウクライナと文化が混じる地域の出身なのである。

メンガーは1859年にウィーン大学法・国家学部に入学するが、翌年にはプラハ大学へ移り、3年間学んで1863年に卒業した。チェコもスロバキアも当時はオーストリア帝国の領土である。

八木紀一郎氏の『オーストリアの経済思想』によると、メンガーは卒業後、まずレンベルク(ドイツ語。ウクライナ語でリビウ)で就職し、ハプスブルク帝国の各都市で記者生活を10年続けている。

最初の勤務先が「レンベルガー・ツァイトゥンク(レンベルク新聞)」、最後は「ウィーナー・ツァイトゥンク(ウィーン新聞)」で、その後はウィーン大学の教官として学者生活に入るが、記者になると同時に帝国政府の官職にも就いていたから、記者兼任の帝国官僚という側面があったかもしれない。

メンガーは株や商品の市況担当記者も経験していたそうで、取材で市場の価格決定メカニズムや、人間の欲望の動きに関心を持ったようだ(前掲書)。

メンガーが記者を始めた当時、レンベルクはハプスブルク治世下だったので都市名はドイツ語だった。オーストリア、ポーランド、ロシア(ソ連)と、支配者が変わっていったため、都市名もドイツ語(レンベルク)、ポーランド語(ルボフ)、ロシア語(リボフ)へ変遷した。1991年のウクライナ独立後はウクライナ語表記のリビウである。

さて、そのリビウは今や、世界で最も重要な都市になったと言ってもいいだろう。勘が鋭い人ならもう、お気づきかもしれない。