「ただの岩だろ?」中国が沖ノ鳥島に執着する“意外な理由”とは?

「経済とは、土地と資源の奪い合いである」

ロシアによるウクライナ侵攻、台湾有事、そしてトランプ大統領再選。激動する世界情勢を生き抜くヒントは「地理」にあります。地理とは、地形や気候といった自然環境を学ぶだけの学問ではありません。農業や工業、貿易、流通、人口、宗教、言語にいたるまで、現代世界の「ありとあらゆる分野」を学ぶ学問なのです。

本連載は、「地理」というレンズを通して、世界の「今」と「未来」を解説するものです。経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの地理講師の宮路秀作氏。「東大地理」「共通テスト地理探究」など、代ゼミで開講されるすべての地理講座を担当する「代ゼミの地理の顔」。近刊『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

海を巡る激しい攻防とは?

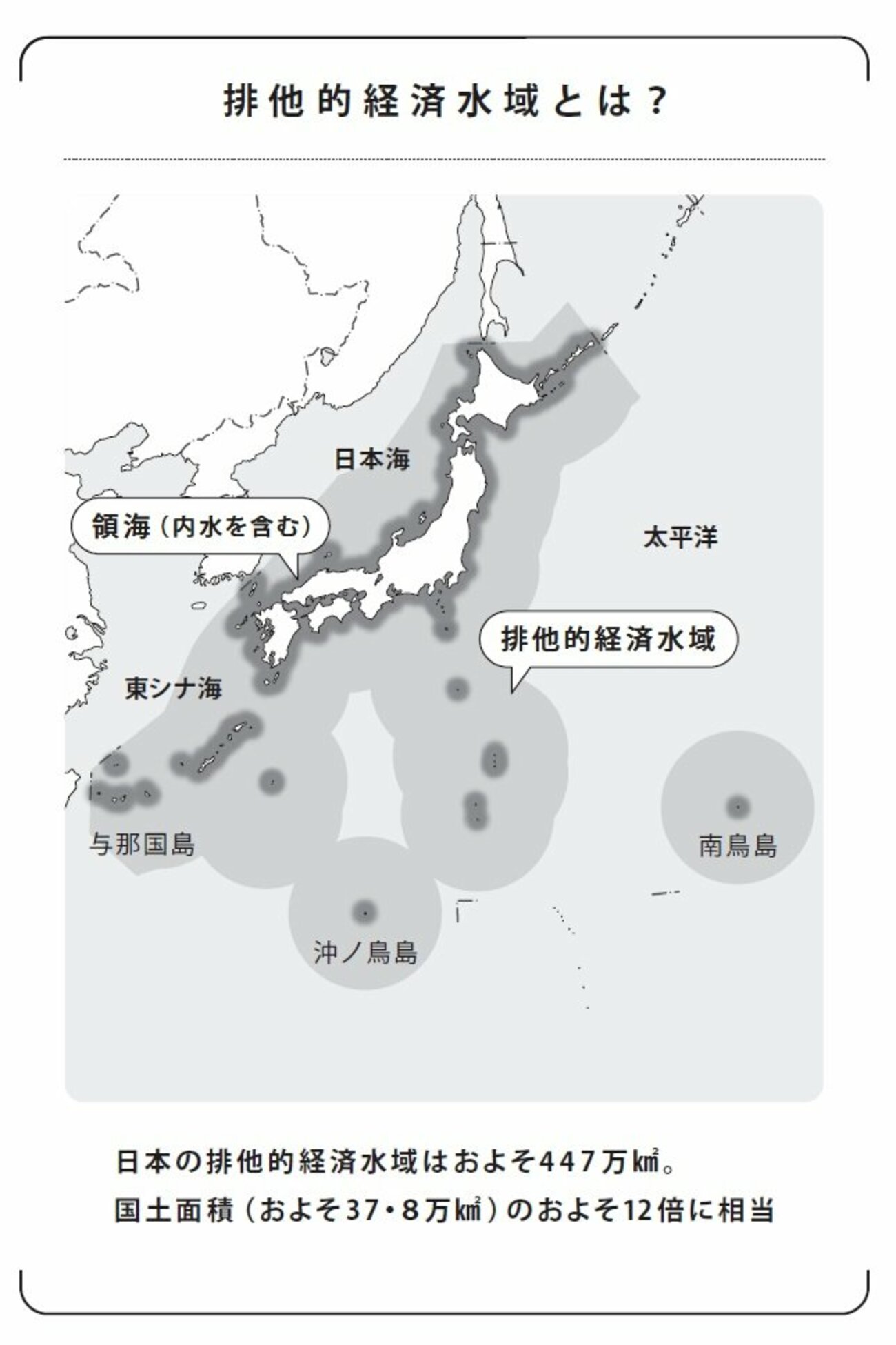

排他的経済水域(EEZ)とは、国連海洋法条約(1982年採択)に基づき、沿岸国が自国の基線から200海里(およそ370km)の範囲における海洋資源の探査・開発権を独占的に行使できる区域のことです。なお、「領海」は基線から12海里(およそ22km)までと定められていて、ここは完全な主権が及ぶ範囲といえます。

一方、EEZは公海と同様の無害通航権が認められるなど、領海ほどに厳密な規制をかけられるわけではありません。ただし、水産や海底資源を独自に管理・利用できる点で、資源外交や領土問題と密接にかかわっているのが特徴です。

日本の国土面積はおよそ37.8万㎢ですが、EEZの広さは約447万㎢と国土面積の12倍ほどに相当します。特に南鳥島(東京都)や沖ノ鳥島(東京都)などが遠く太平洋上に存在することで、結果的に大きなEEZを確保しています。

出典:『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』

出典:『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』

沖ノ鳥島は満潮時にはわずか数メートル四方ほどの陸地が露出する程度ですが、これが「島」であると認められるかどうかは非常に重要です。もし単なる「岩」とみなされると、EEZを設定する根拠が崩れるため、国際法上の認定が大きな争点となります。

なぜ中国は沖ノ鳥島に執着するのか?

沖ノ鳥島を「島」と認めるか「岩」とみなすかを巡っては、中国や韓国が強く反発しています。中国は、同島を基点とする排他的経済水域(EEZ)が設定されれば、中国が重視している第1列島線(日本列島・台湾・フィリピンを結ぶ防衛線)と第2列島線(グアム・サイパンを含む外側のライン)のちょうど中間での軍事行動が制約されると警戒しています。

一方、大陸棚限界委員会(CLCS)は日本の大陸棚延長を一部認めつつ、沖ノ鳥島南方海域の判断を先送りにしています。日本の南方に位置するパラオ共和国は、日本の九州・パラオ海嶺南部海域が自国の大陸棚と重なることに注目しながらも、正式な異議は示していません。

日本がオーストラリアから石炭や鉄鉱石を輸入するさいに利用するシーレーンはミクロネシアを通過し、とりわけパラオ周辺が要衝です。中国と台湾の関係性を考えれば、今後は日本とパラオの協力関係の進展、航路の安全確保における協力は必至になります。こうした法的争点の帰趨は、海底鉱物資源や水産資源の確保にとどまらず、周辺国との摩擦、ひいては日米連携にも大きく影響を及ぼすため、日本の外交・安全保障上、看過できない課題です。

(本原稿は『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』を一部抜粋・編集したものです)