そして平均寿命を延ばした比較的新しい要因は「機械の安全性」だ。鉄道機関車、飛行機、自動車など、生活向上を目的としたテクノロジーが人の命を奪うようになった。とくに自動車は20世紀の発明のなかでもマシンガンに匹敵する数の人を死なせた。メーカーがそれは物理的に仕方がないことと消極的だったのに対し、衝撃を和らげることはできるはずだと、屋上から卵を落として割らない装備の実験をしたり、時速100キロのスピードを生身で体験したりして、安全策を研究した人たちのことが語られている。そして最終的にメーカーの態度を変えさせたのは、メディアの力を使ってその重要性を訴えたジャーナリストや、事故で娘を失って活動家になった母親たちだったという。

こうして平均寿命は飛躍的に延びた。これをすばらしいニュースだ。幼くして死んでいた子どもたちが、大人になって充実した人生を送っている。しかし、人びとが考え出したすばらしい解決策が、新たなレベルの脅威を生み出した。それは人間自身である。

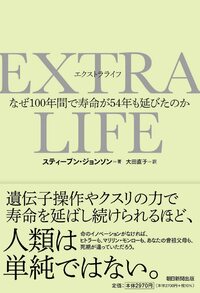

『EXTRA LIFE なぜ100年間で寿命が54年も延びたのか』

『EXTRA LIFE なぜ100年間で寿命が54年も延びたのか』スティーブン・ジョンソン 著/

大田直子 訳

定価2970円

(朝日新聞出版)

★第1章試し読みはこちらをクリック★

人類がいま直面している問題の多くは、死亡率減少の二次的影響といえる。気候変動は一般に産業革命の影響だと理解されているが、もし私たちが化石燃料に頼るライフスタイルを採用しながらも、死亡率が下がっていなかったら、気候変動は問題になっていなかっただろう。しかし現実には、世界中の平均寿命が延び、増えた人口が環境に影響をおよぼしている。そして温室効果ガスを削減する意志の力も制度も、人類にはまだないようだ。

人間の寿命をこんなに延ばすことは、ひとりの天才の発明や発見だけではかなわなかった。そのひらめきを具体的な商品にしたり、広く普及させたり、別のアイデアや知識と結びつけたりすることが必要だった。あるいは普通の人が身のまわりの疑問を突き詰めて考えたり、平凡なことを積み重ねたり、新しいことにチャレンジして試行錯誤を繰り返したりすることが必要だった。さらには多くの視点から状況を見きわめることが必要だった。

『Extra Life』にはその事例がたくさん詰まっていて、人間のすばらしさも愚かさもあらためて知ることができる。そこから学べることが、私たち人間自身というこれからの脅威と対決するのに役立つはずだ。

※AERA dot.より転載