テクノロジーが進化し、あらゆる情報が溢れる世の中では、ともすれば人間らしい身体感覚を置き去りにしたまま、頭の中だけでアイデアを構築したり、分析したりすることだけが求められがちです。しかし、未知を本当に理解するためには、まだ言葉や論理になっていない情報を、身体でまるごと「感じる」ことこそが重要です。連載第4回では、未知へアプローチする糸口として、いかに身体感覚を豊かにしていくか、そして、そこから得られたものをいかに統合的な知として昇華していくかを考えます。

身体は無意識に考えている

前回は「つくる」がテーマでした。そして、未知の何かを生み出すためには「つくりながら考える」ことがとても重要であることをお伝えしました。今回は、もっと無意識に行われる身体活動に注目し、思考と身体の関わりについて、さらに掘り下げていきたいと思います。

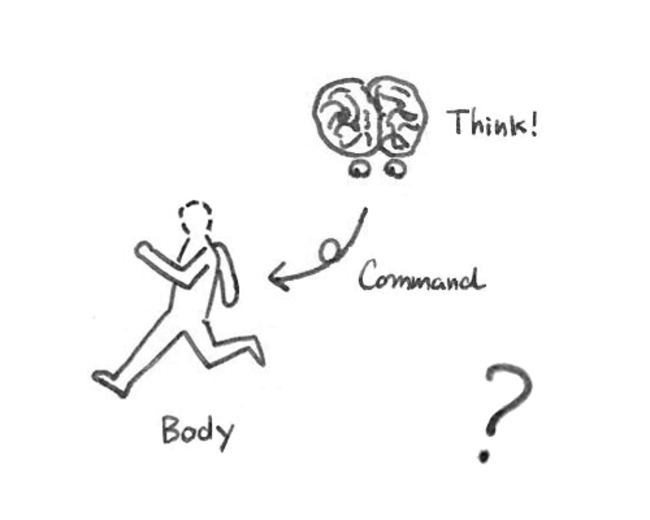

「考えること」は、一般的には頭の役割だと思われています。そのため、人間の活動を「脳が命令し、身体が動くプロセスである」とイメージしている人も多いのではないでしょうか。しかし、私は「脳が思考の主体であり、全身の司令塔である」という図式には、違和感を覚えます。デザイナーとして活動をしている時も、日々生活をする中でも、身体が脳からの命令で受動的に動いているというより、身体が自ら能動的に考えているとしか思えない場面が非常に多いからです。

寿司職人が流れるように寿司を握ったり、陶芸家がろくろの上で器をかたちづくる時も、シャリの量や土の厚みをいちいち頭の中で計算していないのは明らかです。だからといって、彼らが機械のように画一的に手を動かしているわけでもないはずです。外部からの刺激を絶えず受け入れながら、指先まで神経を行き届かせて、当意即妙に動かし続けている…。そう考えるのが妥当です。

このような身体の使い方は、スポーツ選手にも見られます。ダイナミックな技を次々に繰り出す体操選手も、助走と踏み切りを跳躍のパワーに変える幅跳びの選手も、絶えず動きながら身体の状態を調整し、連続的に次のアクションに美しく移っていきます。

身体が、じかに接している対象や環境から情報を読み取り、自分自身にフィードバックをかけながら、それらとどのような関係を取り結ぶかを無意識に決定していく。人間の行為を方向づける力を「思考」とするなら、職人もスポーツ選手も「身体で考えている」としかいいようがありません。